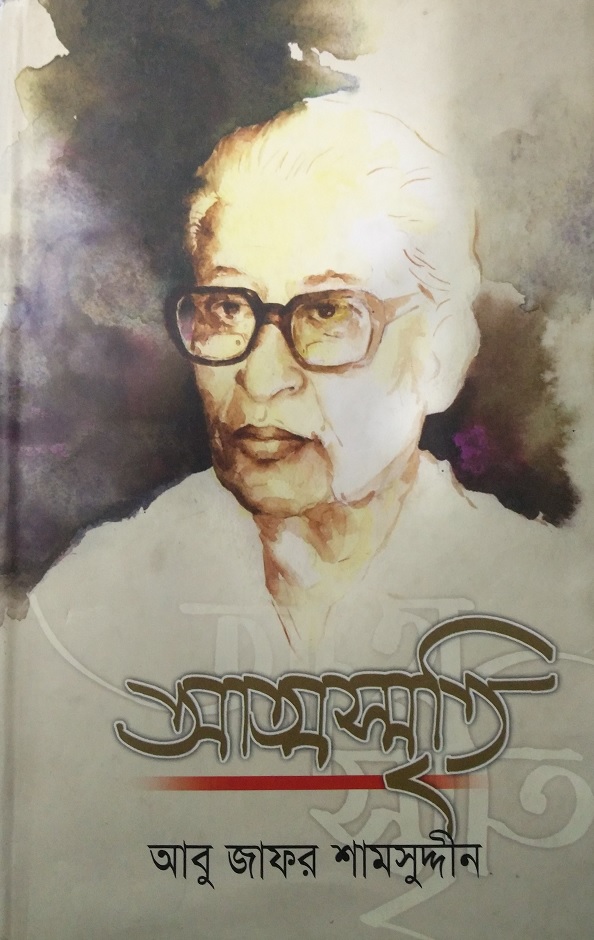

а¶Єа¶ња¶≤аІЗа¶ХаІНа¶ЯаІЗа¶° а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я: ‘а¶ЖටаІНа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ЃаІГටග’ – а¶Жа¶ђаІБ а¶Ьа¶Ња¶Ђа¶∞ පඌඁඪаІБබаІНබаІАථ (аІІ)

а¶Жа¶ђаІБ а¶Ьа¶Ња¶Ђа¶∞ පඌඁඪаІБබаІНබаІАථ (аІІаІѓаІІаІІ вАУ аІІаІѓаІЃаІѓ) а¶Йථඌа¶∞ а¶ЬаІАඐථа¶Хඌයගථග а¶≤а¶ња¶Ца¶ЫаІЗථ вАШа¶ЖටаІНа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ЃаІГටගвА٠ථඌඁаІЗ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЦථаІНа¶° а¶Ыඌ඙ඌ а¶єа¶За¶Ыа¶ња¶≤ аІІаІѓаІЃаІѓвАУටаІЗ а¶Жа¶∞ බаІНඐගටаІАаІЯ а¶ЦථаІНа¶° аІІаІѓаІѓаІ¶-а¶Па•§ ඙а¶∞аІЗ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶ђа¶З а¶Па¶ХඪඌඕаІЗ а¶Ха¶За¶∞а¶Њ вАШඪඌයගටаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶ХඌපвАЩ аІ®аІ¶аІ¶аІЂвАУа¶П вАШа¶Еа¶ЦථаІНа¶° а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶∞а¶£вА٠ථඌඁаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶З а¶Ыඌ඙ඌа¶За¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З ඙аІЛа¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Уа¶З а¶ђа¶З ඕගа¶Ха¶Њ ථаІЗаІЯа¶Ња•§[pullquote][AWD_comments][/pullquote]

а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ පаІБа¶∞аІБටаІЗа¶З а¶Йථග а¶ђа¶≤ටаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶ѓаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ ථඌ, а¶ђа¶∞а¶В а¶ѓаІЗа¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶ђаІЗපග а¶За¶∞аІНа¶ЃаІН඙а¶ЯаІЗථаІНа¶Я i; аІІаІѓаІЃаІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ аІІаІѓаІ®аІ¶-аІ™аІ¶ а¶Па¶∞ а¶ѓаІЗа¶З а¶Хඕඌ а¶Йථග а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗа¶≤, а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ аІІаІѓаІ®аІ¶-аІ™аІ¶ а¶Па¶∞ а¶≠ඌඐථඌ ථඌ, аІІаІѓаІЃаІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶≠ඌඐථඌа¶З а¶ђаІЗа¶ґа¶ња•§ а¶Йථඌа¶∞ ථаІИටගа¶Х, а¶ЄаІЗа¶ХаІНа¶ѓаІБа¶≤а¶Ња¶∞ ඙ඌа¶∞ඪ඙аІЗа¶ХаІНа¶Яа¶ња¶≠ ඕගа¶Ха¶Ња¶З а¶Йථග а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ша¶Яථඌа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Ња¶З ඕඌа¶ХаІЗ ථඌа¶З а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ; а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶За¶Яа¶ЄаІЗа¶≤а¶Ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ьගථගඪ а¶Зථඪඌа¶∞аІНа¶Я а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶∞а¶Ња¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а•§ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶Ња¶ЗаІЯа¶Ња¶З а¶Па¶З а¶Ша¶Яථඌа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗа•§

а¶Па¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶У, а¶Па¶З а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Яа¶Њ а¶ЕඕථаІЗа¶Яа¶ња¶Х а¶єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤ а¶ХаІЛථ а¶°а¶ХаІБа¶ЃаІЗථаІНа¶Я ථඌ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶∞а¶ЄаІЛථඌа¶≤ ඙ඌа¶∞ඪ඙аІЗа¶ХаІНа¶Яа¶ња¶≠а•§ а¶Йථග а¶ѓа¶Њ а¶ѓа¶Њ а¶За¶∞аІНа¶ЃаІН඙а¶ЯаІЗථаІНа¶Я а¶≠а¶Ња¶ђа¶ЫаІЗථ, а¶ЄаІЗа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶За¶Цඌථ ඕගа¶Ха¶Њ а¶ѓа¶Њ а¶ѓа¶Њ а¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶В ඁථаІЗ а¶єа¶За¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗа¶За¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Ха¶За¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶Ыа¶њ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗа•§ ඙аІЗа¶За¶Ь ථඌඁаІНа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ђа¶≤аІЛ а¶Ха¶За¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єа¶За¶ЫаІЗ; ඁඌථаІЗ, а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶Йථග а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ђа¶≤а¶ЫаІЗථ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єа¶За¶ЫаІЗа•§ පගа¶∞аІЛථඌඁа¶ЧаІБа¶≤а¶њ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶ЯаІЗа¶∞ а¶≠ගටа¶∞ ඕගа¶Ха¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ыа¶Ња¶З а¶Ха¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶єа¶За¶ЫаІЗ, а¶Йථග а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶ХаІЛථ පගа¶∞аІЛථඌඁ а¶За¶Йа¶Ь а¶Ха¶∞аІЗථ ථඌа¶За•§ а¶ПඁථගටаІЗ ටගථа¶Яа¶Њ ඙а¶∞аІНа¶ђ а¶Жа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЦථаІНа¶°аІЗ вАУ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඙ඌආපඌа¶≤а¶Ња¶∞ බගථа¶ЧаІБа¶≤а¶њ (඙. аІІаІІ вАУ аІІаІІаІ®), а¶ђаІГයටаІНටа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞ටаІЗ (඙. аІІаІІаІ© вАУ аІ®аІ¶аІІ), ඙ඌа¶Ха¶ња¶ЄаІНටඌථаІЗ (඙. аІ®аІ¶аІ® вАУ аІ©аІ™аІ®) а¶Жа¶∞ බаІНඐගටаІАаІЯ а¶ЦථаІНа¶°аІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶У а¶ЬаІЯ (඙. аІ©аІ™аІ© вАУ аІђаІ®аІ™)а•§

а¶Па¶Цථ а¶Па¶З а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ а¶∞а¶ња¶°а¶ња¶В а¶єа¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶∞а¶ња¶°а¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Ша¶Яථඌ а¶Ша¶Яа¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶За¶Ѓа¶Яа¶Њ ඁථаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶≤аІЗ а¶ЄаІБа¶ђа¶ња¶Іа¶Њ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶•а¶Ња•§¬†а¶єаІНඃඌ඙ග а¶∞а¶ња¶°а¶ња¶В!

а¶З.а¶єа¶Њ.

______________________

ථඌඪගа¶∞а¶ЙබаІНබගථ а¶Жයඁබ

а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ බаІБвАЩа¶Ьථ а¶ѓаІБа¶ђа¶Х аІІаІѓаІ®аІ¶ а¶ђа¶Њ аІІаІѓаІ®аІІ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЃаІЗа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х ඙ඌඪ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶Уа¶∞а¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ ඙ඌаІЬа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ЃаІЗа¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶ХаІБа¶≤аІЗа¶Яа•§ а¶УබаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ ඐගබаІНඃඌපගа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶∞ а¶ХඌයගථаІА а¶Па¶Цථа¶У ඁථаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ ටඌа¶Ба¶∞ ථඌඁ ථඌඪගа¶∞а¶ЙබаІНබගථ а¶Жа¶єа¶Ѓа¶¶а•§ ටගථග ටа¶Цථ а¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶За¶≤ බаІВа¶∞аІЗ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕගට а¶Ха¶Ња¶≤аІАа¶Ча¶ЮаІНа¶Ь а¶єа¶Ња¶З а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ ථඐඁ පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞а•§ а¶Па¶Хබගථ а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ බපа¶Яа¶Њ а¶Па¶Ча¶Ња¶∞аІЛа¶Яа¶Њ බගа¶ХаІЗ ටගථග а¶ђа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶єа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ ධඌථ а¶Ха¶њ а¶ђа¶Њ ආගа¶Х ඁථаІЗ ථаІЗа¶З, යඌටаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶ЬаІБටаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЃаІЬаІЗа¶∞ බඌа¶Ча•§ බඌа¶Бට а¶Ъа¶Ња¶ЃаІЬа¶Њ а¶≠аІЗබ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Ва¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ ථඌඪගа¶∞а¶ЙබаІНබගථ а¶Ьඌථඌа¶≤аІЗථ, а¶ђаІЬ а¶≠а¶Ња¶З а¶Ьа¶єа¶∞а¶ЙබаІНබගථ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЃаІЬаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ බаІВа¶∞аІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ ඙ඌаІЬа¶ЊаІЯ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња•§ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗථ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ බඌඐගටаІЗа•§ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІА ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а•§ ඙ගටඌ ථаІЗа¶За•§ а¶ђаІЬ а¶≠а¶Ња¶З а¶Па¶ђа¶В а¶ЫаІЛа¶Я а¶≠а¶Ња¶З ඁඌආаІЗ а¶єа¶Ња¶≤а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЃаІЗа¶ЬаІЛ а¶≠а¶Ња¶З а¶єа¶Ња¶≤а¶Ъа¶Ња¶Ј а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗ а¶ХаІЗථ а¶ђаІЬ а¶≠а¶Ња¶ЗаІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶Яа¶Њ ටඌа¶∞ а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶Іа•§ බаІЗа¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶≠ඌට а¶∞аІЗа¶Ба¶ІаІЗ බаІЗаІЯ а¶ХаІЗථ а¶П а¶Е඙а¶∞а¶Ња¶ІаІЗа¶ђаІЬ а¶≠а¶Ња¶З ටඌа¶∞ а¶ђа¶Йа¶ХаІЗа¶У ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯа¶З а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Іа¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ а¶ђаІЬ а¶≠а¶Ња¶З а¶Ьа¶єа¶∞а¶ЙබаІНබаІАථ а¶Па¶ђа¶В ඙ඌаІЬа¶Њ-඙аІНа¶∞ටගඐаІЗපаІАබаІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶Ха¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶Ха¶њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶Ь а¶Жа¶∞ ඁථаІЗ ථаІЗа¶За•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Яа¶Њ ඁථаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ ථඌඪගа¶∞а¶ЙබаІНබаІАථа¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶У а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≤аІЗа¶Цඌ඙аІЬа¶Њ а¶єа¶ђаІЗ ථඌ; ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ ඕඌа¶ХаІЛ а¶Па¶ђа¶В а¶УබаІЗа¶∞ බаІБвАЩа¶Ьථа¶ХаІЗ (а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЫаІЛа¶Я а¶≠а¶Ња¶З) а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ බаІЗа¶Ца¶Ња¶У-පаІЛථඌа¶У (඙аІЬа¶Ња¶У)а•§ ථඌඪගа¶∞а¶ЙබаІНබаІАථ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ьа¶њ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ යටаІЗа¶З ටගථග а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х ඙а¶∞аІАа¶ХаІНа¶Ја¶Њ බаІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЯаІНа¶∞а¶ња¶Х ඙ඌප а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙а¶∞ ටගථග а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶ња¶∞ а¶ЦаІЛа¶Ба¶ЬаІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ටගථග а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЄаІЛа¶Єа¶Ња¶За¶Яа¶њ а¶Ђа¶∞ බаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶ЯаІЗа¶Хපථ а¶Еа¶ђ а¶ХаІНа¶∞аІЯаІЗа¶≤а¶Яа¶њ а¶ЯаІБ а¶ПаІНඃඌථගඁаІЗа¶≤а¶Є а¶Єа¶Ва¶ХаІНа¶ЈаІЗ඙аІЗ а¶Єа¶њ.а¶Па¶Є.඙ග.а¶Єа¶њ.а¶П. ටаІЗ а¶Єа¶Ња¶ђ-а¶ЗථаІНඪ඙аІЗа¶ХаІНа¶Яа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ а¶™а¶Ња¶®а•§ පаІБථаІЗа¶Ыа¶њ а¶Р а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞ගටаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටа¶∞ а¶Й඙а¶∞а¶њ а¶∞аІЛа¶Ьа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටගа¶∞ගපаІЗа¶∞ බපа¶ХаІЗ ටගථග а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ а¶єа¶Ња¶∞ඌථ а¶ђа¶Њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බаІЗа¶®а•§ බаІЗපаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ ටගථග а¶ђа¶≤බඌ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶ЯаІЗ ථඌаІЯаІЗа¶ђа¶ња¶∞ а¶Ъа¶Ња¶Ха¶∞а¶њ ථаІЗа¶®а•§ а¶ѓаІБබаІНа¶ІаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ටගථග а¶єаІЛа¶Ѓ а¶Ча¶Ња¶∞аІНа¶°аІЗа¶∞ а¶ХаІНඃඌ඙аІНа¶ЯаІЗථ а¶єа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඕඌථඌа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶ѓаІЛа¶Ча¶ЄаІВටаІНа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶За¶ЙථගаІЯථ а¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°аІЗа¶∞ ඪබඪаІНа¶ѓа¶У ටගථග ථගа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶Ъගට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ аІІаІѓаІЂаІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶У а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа¶ња¶Х а¶єа¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶Ѓа¶Њ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Ча¶∞а¶ња¶ђ а¶ЧаІЛаІЯа¶Ња¶≤а¶Њ а¶∞ඌටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗ ථගයට а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІЗ බа¶З а¶ђаІЗа¶ЪටаІЛа•§ а¶ІаІБටගа¶∞ а¶ХаІЛа¶Ба¶ЪаІЬаІЗ ථඌа¶Ха¶њ ටඌа¶∞ а¶ЃаІВа¶≤඲ථ ටගථපвАЩ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶Цථ ඥඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶Єа¶Ња¶Вඐඌබගа¶Хටඌ а¶Ха¶∞а¶ња•§ බඌа¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Єа¶Вඐඌබ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ පаІБථаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ ථඌаІЯаІЗа¶ђ ථඌඪගа¶∞а¶ЙබаІНබаІАථ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ ථඌа¶Ха¶њ а¶ЄаІНа¶ђ-а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶ђа¶В ඙ඌа¶∞аІНපаІНа¶ђа¶ђа¶∞аІНටаІА а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ ථගа¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶∞ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථබаІЗа¶∞ а¶≤аІБа¶Я඙ඌа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ЙаІОඪඌයගට а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ථඌඪගа¶∞а¶ЙබаІНබаІАථ а¶Жа¶єа¶ЃаІЗබ аІІаІѓаІЂаІ® а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶∞ඌටаІНа¶∞ගටаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶ЧаІГа¶єаІЗ а¶Жа¶єа¶Ња¶∞а¶∞ට а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶ЖටටඌаІЯаІАа¶∞ а¶ЫаІБа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶ШඌටаІЗ ථගයට а¶єа¶®а•§ ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ђаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Ха•§ а¶∞ඌටаІНа¶∞а¶њ ඙аІНа¶∞а¶≠ඌටаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Жа¶≤аІЛ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶З ඙аІНа¶∞ඕඁ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ටගථග а¶ЕටаІНඃථаІНට ඃටаІНථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ඙аІЬඌටаІЗа¶®а•§ а¶Ха¶∞аІНа¶Ѓа¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ЬථඪаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІНඕаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ ඁටа¶≠аІЗබ ඪටаІНටаІНа¶ђаІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶Ха¶Цථа¶У а¶ЕපаІНа¶∞බаІНа¶Іа¶Њ ඙аІНа¶∞බа¶∞аІНපථ а¶Ха¶∞а¶њ а¶®а¶ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Хඕඌ а¶ѓа¶Цථа¶З а¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£ а¶Ха¶∞а¶њ ටа¶Цථа¶З ඁථаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ьа¶Ња¶ЧаІЗ, ටගථග ටаІЛ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶ЦаІЗа¶ЯаІЗ-а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඪථаІНа¶§а¶Ња¶®а•§ ථග඙аІАаІЬගට а¶Ьථа¶Ча¶£аІЗа¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶З ටඌа¶Ба¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටඌ ථඌ а¶єаІЯаІЗ а¶єа¶≤аІЗථ ඐග඙а¶∞аІАට а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха•§ а¶ХаІЗථ а¶Пඁථ а¶єа¶≤аІЛ? ටඌ а¶єа¶≤аІЗ а¶Ха¶њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Еа¶∞аІНඕаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х-а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х ඙බаІН඲ටග а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶Чටග඙аІБа¶∞аІНථ පගа¶ХаІНа¶Ја¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶З ඁඌථඐ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞ а¶Чආථ а¶Ха¶∞аІЗ? ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓа¶У ඙аІНа¶∞а¶ХаІГට඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට ඙බаІН඲ටගа¶∞ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶ЧаІА? ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට ඙බаІН඲ටගа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶є а¶Па¶ђа¶В ථටаІБථ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶ђа¶Њ බඌа¶∞аІНපථගа¶Х ඙බаІН඲ටගа¶∞ а¶ѓаІБа¶Ч඙аІО а¶ЙබаІНа¶≠а¶ђ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Рටගයඌඪගа¶Х ඪටаІНа¶ѓа•§ а¶ђа¶≤а¶Ња¶ђа¶Ња¶єаІБа¶≤аІНа¶ѓ, а¶ЕථаІНඃබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ ටගථගа¶У ථඌඁඌа¶Ь-а¶∞аІЛа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§

(඙. аІ®аІ¶ вАУ аІ®аІІ)

а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жයඁබ

а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶≤аІНа¶ѓа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Яගපඐගа¶∞аІЛа¶ІаІА а¶ЯаІЗа¶∞аІЛа¶∞а¶ња¶Ьа¶Ѓ а¶ђа¶Њ ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІЗප ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤а•§ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ъа¶Ња¶≤ඌථаІЛа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Еа¶∞аІНඕаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶Ьа¶®а•§ а¶∞ඌටаІНа¶∞ගථගපаІАඕаІЗ а¶ЄаІБබа¶ЦаІЛа¶∞ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Ьථ а¶Ьа¶Ња¶≤аІЗа¶Ѓ ඲ථаІА а¶Ьඁගබඌа¶∞ ටඌа¶≤аІБа¶Хබඌа¶∞බаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ ඪපඪаІНටаІНа¶∞ а¶Еа¶≠ගඃඌථ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІАа¶∞а¶Њ බаІЗපඁඌටаІГа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶є а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІАබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗа¶З а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ යගථаІНබаІБа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЬඌථඌඁටаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЮаІНа¶Ъа¶≤аІЗ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶ђаІНඃටගа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Ха¶ђа¶ња¶∞аІВ඙аІЗ а¶ЦаІНඃඌට а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жа¶єа¶Ѓа¶¶а•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞а¶Њ а¶°а¶Ња¶Хඌටගа¶ХаІЗ а¶°а¶Ња¶Хඌටගа¶З а¶ђа¶≤ටаІЛ а¶Па¶ђа¶В а¶°а¶Ња¶Хඌට а¶ХаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЛ а¶°а¶Ња¶Ха¶Ња¶§а•§ ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІАа¶∞а¶Њ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶Єа¶Ва¶ЧаІНа¶∞а¶єаІЗа¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞аІЗ යගථаІНබаІБ-а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶≠аІЗබඌа¶≠аІЗබ а¶Ха¶∞ටаІЗථ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІЗ а¶Хගථඌ පаІБа¶ІаІБ а¶Ьа¶Ња¶≤аІЗа¶Ѓ а¶єа¶≤аІЗ а¶Ъа¶≤ටаІЛ ථඌ, ඲ථаІАа¶У а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶За•§ а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ යඌථඌ බගа¶≤аІЗ ඐගප-ටගа¶∞ගප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ а¶≤а¶Ња¶Ц а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶Пඁථ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶Ха¶Ѓа•§ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶З а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ а¶°а¶Ња¶Хඌටගа¶У යටаІЛ а¶Ха¶Ѓа•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ђа¶Ња¶ЄаІАබаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Цථа¶У а¶Пඁථ а¶Хඕඌ පаІБථග ථග а¶ѓаІЗ, а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ а¶°а¶Ња¶Хඌටග а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ යගථаІНබаІБ а¶°а¶Ња¶Хඌට а¶Еඕඐඌ යගථаІНබаІБ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ а¶°а¶Ња¶Хඌටග а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶°а¶Ња¶Ха¶Ња¶§а•§

ඪථ ටඌа¶∞а¶ња¶Ца¶Яа¶Њ ආගа¶Х ඁථаІЗ ථаІЗа¶За•§ ටඐаІЗ аІІаІѓаІ®аІ¶ а¶Єа¶Ња¶≤ а¶ђа¶Њ ටඌа¶∞ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА බаІБвАЩටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ-а¶ХаІЛථаІЛ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ша¶Яа¶®а¶Ња•§ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жයඁබ а¶ђаІЬ а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඐබаІЗපаІА а¶°а¶Ња¶Хඌටග а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶∞аІВ඙а¶ЪඌථаІНබ ථඌඕ ථඌඁа¶Х а¶ЬථаІИа¶Х а¶ЄаІБබа¶ЦаІЛа¶∞ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶ЬථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗа•§ ඃටබаІВа¶∞ ඁථаІЗ ඙аІЬа¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЄаІЗබගථ а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ යගථаІНබаІБ-а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ ථගа¶∞аІНඐගපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞а¶Њ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жයඁබ а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶Ба¶∞ බа¶≤а¶ХаІЗ а¶Ша¶ња¶∞аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶≤аІБа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶≤а¶Ња¶Ц а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъа¶Њ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶∞ ටаІЛаІЬа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ ටаІНа¶∞ගපа¶Яа¶њ а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО ටගа¶∞ගප а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶∞аІБ඙аІЛа¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња•§ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жයඁබ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЫаІЬа¶њаІЯаІЗ බаІЗа¶®а•§ а¶Єа¶Ѓа¶ђаІЗට а¶≤аІЛа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶≤аІБ඙ බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶ЄаІЗබගа¶ХаІЗ а¶Жа¶ХаІГа¶ЈаІНа¶Я а¶єаІЯа•§ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жයඁබ а¶У ටඌа¶Ба¶∞ බа¶≤ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ ඪටаІНටа¶∞ а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ ථගаІЯаІЗ ඙ඌа¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶єаІЯа•§ ටඐаІЗ а¶Па¶Яа¶Њ ආගа¶Х а¶ѓаІЗ, а¶ЄаІНඐබаІЗපаІА а¶°а¶Ња¶Хඌට а¶Еа¶∞аІНඕඌаІО ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІАබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටග а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£аІЗа¶∞ а¶∞аІЛඁඌථаІНа¶Яа¶ња¶Х а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Уа¶∞а¶Њ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ ඪයඌථаІБа¶≠аІВටගа¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЛа•§ ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІАа¶∞ а¶ЧаІБа¶≤ගටаІЗ а¶За¶Ва¶∞аІЗа¶Ь а¶Ѓа¶∞а¶≤аІЗ а¶Ьථඪඌ඲ඌа¶∞а¶£ а¶ЦаІБපග යටаІЛа•§ а¶°а¶Ња¶Хඌටගа¶∞ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට ඙аІНа¶∞аІЯаІЛа¶ЬථаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єаІГට а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ථඌ-ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІАබаІЗа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶Вපа¶З а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђаІНа¶∞а¶єаІНа¶Ѓа¶Ъа¶Ња¶∞аІАබаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Еථඌඪа¶ХаІНට-බаІЗපа¶ХаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗ а¶ђаІНа¶ѓаІЯ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ, а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ ඪයඌථаІБа¶≠аІВටගа¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£а•§ а¶Еа¶ђа¶ЪаІЗටථ ඁථаІЗ а¶єаІЯටаІЛ а¶Жа¶∞аІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶≠а¶Ња¶ђ а¶Єа¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ьа¶Ња¶≤аІЗа¶Ѓ ඲ථаІАа¶∞ а¶Ьඌට඲а¶∞аІНа¶Ѓ ථаІЗа¶З, а¶ѓаІЗඁථ ථаІЗа¶З පаІНа¶∞аІЗа¶£аІА а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІНඕඌථаІНа¶І පඌඪа¶Х පаІНа¶∞аІЗа¶£аІАа¶∞ а¶ЕථаІБ඙ඌа¶∞аІНа¶Ьගට ඲ථаІЗ ඲ථаІАа¶∞ ඲ථ а¶Ха¶ЃаІЗа¶ЫаІЗ, а¶У඙а¶∞а¶УаІЯа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶УබаІЗа¶∞ පඌඪаІНටග බගа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј-а¶П а¶ђа¶Ња¶ЄаІНටඐටඌа¶У а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЪаІЗටථ ඁථаІЗ а¶ЖථථаІНබ බගаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗа•§ а¶ђаІНа¶∞а¶ња¶Яගප а¶∞а¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගථග඲ගටаІНа¶ђ а¶Ха¶∞ටаІЛ ඕඌථඌ ඙аІБа¶≤а¶ња¶ґа•§ ඕඌථඌ а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶З а¶Ьඁගබඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶∞а¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Єа¶Ха¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЬаІБа¶≤аІБа¶Ѓ а¶У ථගа¶∞аІНඃඌටථаІЗа¶∞ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞а¶ЄаІНඕа¶≤а•§ ඕඌථඌа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ а¶Ьа¶Ња¶≤аІЗඁබаІЗа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶ѓаІЛа¶Ча¶ЄаІВටаІНа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§

(඙. аІ©аІІ вАУ аІ©аІ®)

а¶Ьගථ ඙а¶∞аІА

а¶Еа¶≤аІН඙ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯа¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ ථඌඐඌа¶≤а¶ња¶Ха¶Њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶ЃаІЗаІЯаІЗබаІЗа¶∞ а¶ђа¶њаІЯаІЗ බаІЗаІЯа¶Њ යටаІЛ а¶ѓаІБа¶ђа¶ХබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶∞ඌටаІНа¶∞а¶ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට а¶Е඙аІНа¶∞ඌ඙аІНටඐаІЯа¶ЄаІНа¶Ха¶Њ а¶ђа¶ІаІВа¶∞ ඁථаІЗ а¶≠аІАටගа¶∞ а¶Єа¶ЮаІНа¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЛа•§ а¶≠аІВට ඙аІЗටථග а¶Ьගථ ඙а¶∞аІАа¶∞ බаІМа¶∞ඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓа¶Яа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Па¶З а¶ђа¶ІаІВබаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІЗа¶ґа¶ња•§ а¶Єа¶∞а¶ЈаІЗ ඙аІЬа¶Њ, ටඌඐගа¶Ь, ඙ඌථග ඙аІЬа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටගටаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь ථඌ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЬаІНа¶ђа¶≤ථаІНට а¶Ѓа¶∞а¶ња¶ЪаІЗа¶∞ а¶ІаІЛа¶БаІЯа¶ЊаІЯ а¶Ша¶∞ а¶Жа¶ЪаІНа¶ЫථаІНථ а¶Ха¶∞аІЗ බаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶Ьගථ ටඌаІЬඌථаІЛ යටаІЛа•§ а¶†а¶Ња¶£аІНа¶°а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Њ ථඌඁаІНථаІА а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶≤а¶ња¶Ха¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ ඁථаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ ටගа¶∞ගප-ඐටаІНа¶∞ගප а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶ђаІЯа¶ЄаІНа¶Х а¶Па¶Х а¶ѓаІБа¶ђа¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ටඌа¶∞ а¶ђа¶њаІЯаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶Яа¶њ а¶Па¶Хබගථ බаІБ඙аІБа¶∞аІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Йа¶≤а¶ЩаІНа¶Ч а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІАа¶ЧаІГа¶є යටаІЗ а¶ЫаІБа¶ЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶∞ а¶ЙආаІЛථаІЗа¶∞ а¶ХаІЛа¶£аІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶ЃаІНа¶ђаІБа¶∞а¶Њ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶Жа¶Ча¶ЊаІЯ а¶ЪаІЬаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗа•§ а¶Еа¶≠а¶ња¶≠а¶Ња¶ђа¶Х ඙ගටඌ, а¶≠аІНа¶∞ඌටඌ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА ථඌඁа¶Х а¶Єа¶ЃаІН඙ටаІНටගа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Х а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІА а¶ђа¶єаІБ а¶Ха¶ЈаІНа¶ЯаІЗ ටඌа¶ХаІЗ ථඌඁගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ථඌඁඌඐඌа¶∞ ඙а¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤аІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ ටඌа¶ХаІЗ ඙ගа¶ЯඌටаІЗ ඙ගа¶ЯඌටаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Жа¶ЬаІЛ а¶ЄаІЗа¶З ථаІГපа¶Вඪටඌа¶∞ බаІГපаІНа¶ѓ ඁථаІЗ а¶єа¶≤аІЗ а¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶ЩаІНа¶Ч පගа¶Йа¶∞аІЗ а¶УආаІЗа•§ ටඌа¶ХаІЗ බаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶ЬගථаІЗа¶∞ а¶Жа¶Єа¶∞ යටаІЗ а¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶ЄаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Еа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬටаІЛа•§ බඌа¶Бට а¶Х඙ඌа¶Яа¶њ а¶≤а¶Ња¶ЧටаІЛа•§ а¶Р а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ ආඌථаІНа¶°а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ЊвАЩа¶∞ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБ а¶єаІЯа•§

(඙. ಙಶ)

а¶Ца¶Ња¶Зථග

а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Хඕඌ а¶Еа¶≤аІН඙ а¶Еа¶≤аІН඙ ඁථаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ЬаІЯබаІЗඐ඙аІБа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ь඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЖටаІНа¶ЃаІАаІЯටඌඪаІВටаІНа¶∞аІЗ а¶ЖඐබаІНа¶І а¶Па¶Х а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶єаІНа¶Ѓа¶£ а¶ѓаІБа¶ђа¶Х а¶Па¶Х а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІАа¶∞ а¶ѓаІБඐටаІА ඙ටаІНථаІАа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Еа¶ђаІИа¶І ඙аІНа¶∞а¶£аІЯаІЗ а¶≤ග඙аІНට а¶єаІЯа•§ а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶ХаІЬа¶њ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІАа¶ХаІЗ ටඌа¶≤а¶Ња¶Х බаІЗаІЯа•§ а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶єаІНа¶Ѓа¶£ а¶ѓаІБа¶ђа¶Х а¶Іа¶∞аІНඁඌථаІНටа¶∞ගට а¶єаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ђа¶њаІЯаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ЄаІЗа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЬаІЯබаІЗඐ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ ඁටаІЛ යගථаІНබаІБ-඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ђаІЛа¶І а¶Ха¶∞а¶њ ටඌа¶Ба¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ ථගа¶∞ඌ඙බ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ඙аІИටаІГа¶Х а¶Єа¶ЃаІН඙ටаІНටගа¶∞ а¶Еа¶Іа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ යටаІЗа¶У а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ЮаІНа¶Ъගට а¶єаІЯа•§ а¶ЄаІЗ බаІАථ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ ථඌඁ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ ඙ටаІНථаІАа¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗа•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ђа¶Ња¶ЄаІА а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථа¶Ча¶£ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶ЦаІБа¶ґа¶ња•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶≠а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ බඌථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶Ча¶£ а¶Ъа¶Ња¶Бබඌ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Па¶З බඁаІН඙ටගа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Ша¶∞ ටаІБа¶≤аІЗ බаІЗаІЯа•§ බаІАථ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ ථа¶У-а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓа¶∞аІВ඙аІЗ а¶ЄаІЯа¶Ња¶∞аІЗ (а¶Єа¶Ђа¶∞аІЗ) а¶ђаІЗа¶∞аІЛа¶§а•§ а¶Па¶Яа¶Ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЬаІАа¶ђа¶ња¶Ха¶Њ ථගа¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶єаІЗа¶∞ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ ඙аІЗа¶ґа¶Ња•§ ඪ඙аІНටඌය-බаІБвАЩඪ඙аІНටඌය а¶ЕථаІНටа¶∞ а¶ЄаІЗ а¶≠а¶ња¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶≤а¶ђаІНа¶І а¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶ХаІЬа¶њ ඲ඌථа¶Ъа¶Ња¶≤ ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග ථගаІЯаІЗ а¶Ша¶∞аІЗ а¶Ђа¶ња¶∞ටаІЛа•§

а¶Еа¶ђаІИа¶І ඙аІНа¶∞а¶£аІЯаІЗ а¶≤ග඙аІНට а¶єа¶УаІЯа¶Њ а¶ђаІЛа¶І а¶Ха¶∞а¶њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Па¶Х බаІБа¶∞а¶Ња¶∞аІЛа¶ЧаІНа¶ѓ а¶ђаІНඃඌ඲ගටаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІАа¶∞ а¶ЕථаІБ඙ඪаІНඕගටа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ ඐගඐඌයගට-а¶Еඐගඐඌයගට ථගа¶∞аІНඐගපаІЗа¶ЈаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЪаІБа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ча¶Ѓ යටаІЛа•§ а¶Пඁථа¶Ха¶њ ඙ගටඌ-඙аІБටаІНа¶∞ а¶Йа¶≠аІЯа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞а¶£аІЯ ඐගටа¶∞а¶£аІЗа¶У ටඌа¶∞ а¶ХаІБа¶£аІНආඌ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯа¶Яа¶Њ а¶Єа¶ђа¶Ња¶З а¶ЬඌථටаІЛа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶Еа¶Ъа¶ња¶∞аІЗ вАШа¶Ца¶Ња¶ЗථගвА٠඙බඐග а¶≤а¶Ња¶≠ а¶Ха¶∞а¶≤аІЛа•§ а¶Ца¶Ња¶Зථගа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ ඃට а¶ЦаІБපග а¶ЂаІНа¶∞а¶њ ටඌඁඌа¶Х а¶Яඌථඌ а¶Ъа¶≤ටаІЛа•§ а¶ђаІЛа¶І а¶Ха¶∞а¶њ а¶Па¶ЬථаІНа¶ѓа¶З ටඌа¶ХаІЗ а¶ХаІЗа¶Й а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶ђа¶≤ටаІЛ а¶®а¶Ња•§

а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ ටа¶Цථа¶У а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ-а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ යගථаІНබаІБ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤а•§ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯа¶У ටඌа¶∞а¶Њ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඪඁඌථ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЖපаІНа¶Ъа¶∞аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶П а¶Ша¶Яථඌа¶ХаІЗ а¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа¶ња¶Х а¶Ха¶≤а¶є а¶ђа¶Њ බඌа¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶єа¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶Ѓа¶ЊаІЯ а¶≤ග඙аІНට а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЪගථаІНටඌа¶У а¶Ха¶∞аІЗ ථග බаІБвАЩ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа•§ а¶ЬථаІИа¶Х ඙аІНа¶∞аІМаІЭ а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶єаІНа¶Ѓа¶£а¶У а¶Ца¶Ња¶Зථගа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ а¶Еа¶≠а¶ња¶Єа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЖඪටаІЗථ а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Хඌථඌа¶ШаІБа¶Ја¶Ња¶У а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ШаІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶ЭаІЬаІЗа¶∞ බගа¶Х ථගа¶∞аІНа¶£аІЯ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ха¶†а¶ња¶®а•§ а¶ЫаІЛа¶Яа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ЫаІЛа¶Я а¶ШаІВа¶∞аІНа¶£а¶ња¶ђа¶ЊаІЯаІБ-а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђа¶≤ටඌඁ ඐඌථа¶ХаІБаІЬа¶Ња¶≤а¶њ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња•§ ඙ඌа¶Х а¶ЦаІЗටаІЗ а¶ЦаІЗටаІЗ පаІБа¶ХථаІЛ ඙ඌටඌ а¶Йа¶≤аІНа¶Яа¶њаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗටаІЛа•§ ථබаІАа¶∞ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶ЄаІНඕඌථаІЗ а¶ШаІВа¶∞аІНа¶£а¶Ња¶ђа¶∞аІНට බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Жප඙ඌපаІЗ а¶ѓа¶Њ ඙ඌаІЯ ටඌа¶З а¶ЯаІЗථаІЗ а¶ПථаІЗ පаІБа¶ЈаІЗ ථаІЗаІЯ а¶ШаІВа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶® а¶Ьа¶≤а•§ а¶ШаІВа¶∞аІНа¶£а¶њ а¶ђа¶ЊаІЯаІБ а¶ЙаІЬа¶ЊаІЯа•§ а¶ШаІВа¶∞аІНа¶£а¶Ња¶ђа¶Ња¶∞аІНට а¶°аІБа¶ђа¶ЊаІЯа•§ а¶ђа¶ња¶ЪගටаІНа¶∞ ඁඌථඐа¶ЬаІАа¶ђа¶®а•§ а¶Па¶Ха¶З ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶Еа¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£-ඐග඙аІНа¶∞а¶Ха¶∞аІНа¶Ја¶£ ටඌа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ЬаІЛа¶Ца¶Њ ථаІЗа¶За•§ බаІБвАЩටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Ца¶Ња¶Зථගа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶£аІЯ а¶≤аІЗථබаІЗථаІЗа¶∞ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ а¶Еа¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ъа¶≤а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Єа¶єа¶Єа¶Њ а¶Па¶Хබගථ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤ а¶ЃаІВа¶≤ а¶ЦаІЗа¶≤аІЛаІЯа¶ЊаІЬ බаІАථ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ а¶Ца¶Ња¶Б а¶ХаІНа¶∞аІАаІЬа¶Ња¶ЄаІНඕа¶≤ යටаІЗ а¶Йа¶Іа¶Ња¶Уа•§ පаІБථа¶≤а¶Ња¶Ѓ, а¶ЄаІЗ ටඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶ЄаІНඕඌථ а¶ЬаІЯබаІЗඐ඙аІБа¶∞аІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶ђа¶В ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯපаІНа¶ЪගටаІНට а¶Ха¶∞аІЗ ඙аІБථа¶∞а¶ЊаІЯ යගථаІНබаІБ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶∞ а¶ЬаІАඐථ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАටаІЗ ටඌа¶≤ඁඌටаІНа¶∞а¶Њ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶ЄаІЗ а¶®а¶ња•§ а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Х а¶∞ඌටаІНа¶∞ගථගපаІАඕаІЗ а¶ЄаІЗ а¶ЧаІБ඙аІНටа¶Шඌටа¶ХаІЗа¶∞ යඌටаІЗ ථගයට а¶єаІЯа•§ а¶Ца¶Ња¶Зථග а¶Па¶Х බගථඁа¶ЬаІБа¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථ а¶ѓаІБа¶ђа¶Ха¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ ථගа¶∞аІБබаІНබаІЗප а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Жа¶Ь а¶Уа¶∞а¶Њ а¶ХаІЗа¶Й ඙аІГඕගඐаІАටаІЗ ථаІЗа¶За•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Уа¶∞а¶Њ а¶ѓаІЗ а¶Еа¶≤а¶ња¶Цගට а¶Зටගයඌඪ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Еа¶≤аІН඙ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටа¶∞ а¶Еබа¶≤ඐබа¶≤ а¶єаІЯаІЗ а¶Жа¶Ьа¶У ඙аІГඕගඐаІАа¶∞ а¶Єа¶∞аІНඐටаІНа¶∞ ටඌа¶∞ ඙аІБථа¶∞а¶Ња¶ђаІГටаІНටග а¶Ша¶Яа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶Цථа¶У а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗ ඙аІНа¶∞යඪථ, а¶Ха¶Цථа¶У а¶ђа¶њаІЯаІЛа¶ЧඌථаІНа¶§а•§

(඙. аІ™аІІ – аІ™аІ®)

а¶Ѓа¶Ња¶ЃаІБබ а¶Жа¶≤аІА а¶ђаІЗ඙ඌа¶∞а¶њ

а¶∞аІЗයඌථаІА а¶ЦටаІЗа¶∞ බඌаІЯаІЗ а¶ѓаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞а¶Яа¶ња¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶Ьа¶Ѓа¶Њ ථගа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤, ටඌබаІЗа¶∞а¶У а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶≠а¶ња¶Яа¶Њ යටаІЗ а¶ЙаІОа¶Цඌට а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ а¶Па¶З ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІБаІЬаІЛ а¶Ѓа¶Ња¶ЃаІБබ а¶Жа¶≤аІА а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶њ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ЕබаІНа¶≠аІБට а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЛа¶Ха•§ а¶ѓаІМඐථаІЗ ථඌа¶Ха¶њ ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђаІЬ а¶ђаІЬ ථаІМа¶ХаІЛа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶Х ඙ඌа¶Я а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶ња•§ а¶∞аІЗа¶≤а¶њ а¶ђаІНа¶∞ඌබඌа¶∞аІНа¶Є а¶ХаІЛа¶ЃаІН඙ඌථගටаІЗ ටගථග ඙ඌа¶Я බගටаІЗа¶®а•§ ටඌа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ а¶ХаІБа¶ЈаІНආа¶∞аІЛа¶ЧаІАа¶∞аІВ඙аІЗа•§ යඌට-඙ඌа¶∞ а¶Жа¶ЩаІБа¶≤ ඙аІЬаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඙ඌаІЯаІЗ ථаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЬа¶Њ ඙аІЗа¶Ба¶Ъа¶њаІЯаІЗ а¶≤ඌආගа¶≠а¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶єа¶Ња¶Ба¶ЯටаІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ ටඌа¶∞ а¶ђа¶Ча¶≤аІЗ ඕඌа¶ХටаІЛ ථаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІЬа¶Њ ඙аІЗа¶Ба¶ЪඌථаІЛ а¶Ха¶Ња¶Ча¶Ь඙ටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶ЄаІНа¶§а¶Ња¶®а¶ња•§ а¶Па¶З а¶ђа¶ЄаІНටඌථග а¶ђа¶Ча¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶∞аІЛа¶Ь а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЃаІБබ а¶Жа¶≤аІА а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶њ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ЖඪටаІЗа¶®а•§ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЄаІНටඌථග а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Ња¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶Іа¶∞аІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶Юа¶Ња¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗථ, а¶Па¶З а¶Ча¶Њ а¶Ѓа¶њаІЯа¶Њ а¶Ха¶Зථ-ටаІЛ а¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶≤а¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЬගටаІБа¶Ѓ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶Ча¶Њ а¶Ѓа¶њаІЯа¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗа¶∞ а¶≤а¶Ђа¶Ьа•§ а¶ђа¶Ња¶ђа¶Њ ටඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶єаІБ а¶Ха¶ЈаІНа¶ЯаІЗ ඐගබඌаІЯ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶ХаІБа¶ЈаІНආа¶∞аІЛа¶ЧаІА а¶Ѓа¶Ња¶ЃаІБබ а¶Жа¶≤аІА а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶ња¶∞ බаІБа¶З ඐගඐඌයගට ඙аІБටаІНа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ђаІЬ а¶Ьථ ඁඌඕඌаІЯ а¶Ха¶≤а¶Є ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ЧаІБаІЬ а¶ЂаІЗа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЛа•§ а¶ђаІЬа¶Ѓа¶Њ а¶Ѓа¶∞а¶ња¶Ъа¶Њ а¶ЧаІБаІЬ ඙а¶ЫථаІНබ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ ඙ඌа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЃаІМа¶ЄаІБа¶ЃаІЗ а¶ЄаІЗ ඙ඌа¶Я а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶У а¶Ха¶∞ටаІЛа•§ а¶ЄаІЗа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЂаІЬаІЗ ඙ඌа¶Я а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶ња¶∞а¶Њ බа¶≤ඐබаІНа¶Іа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶Єа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶≤ඌටаІЛа•§ а¶Па¶Х а¶Па¶Х බа¶≤аІЗ аІЃ/аІІаІ¶ а¶Ьථа¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња•§ ථඌථඌ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ යටаІЗ ඙ඌа¶Я а¶ХගථаІЗ а¶ПථаІЗ а¶Уа¶∞а¶Њ а¶ЄаІЗа¶З ඙ඌа¶Я а¶ЙආаІЛථаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶ђа¶ња¶Ыа¶њаІЯаІЗ ටඌа¶∞ а¶У඙а¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ ඙ඌථග а¶Па¶ђа¶В ඙а¶∞аІЗ а¶ІаІБа¶≤аІЛ а¶Ыа¶ња¶ЯඌටаІЛа•§ ඙а¶∞аІЗ ඙а¶∞ග඙ඌа¶Яа¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жපග ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ ඁඌ඙аІЗ බප а¶ЄаІЗа¶∞а¶њ а¶Жа¶Ба¶Яа¶њ а¶ђа¶Ња¶Б඲ටаІЛа•§ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЖථටаІЛ аІЃаІЂ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ ඁඌ඙аІЗа•§ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ යටаІЗ а¶ХගථаІЗ а¶Жථඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ඙ඌඕа¶∞а¶У а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЛ ථඌ, а¶Па¶Х а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ а¶ХඌආබථаІНа¶°аІЗа¶∞ а¶Е඙аІЗа¶ХаІНа¶Ја¶Ња¶ХаІГට а¶Єа¶∞аІБ а¶Еа¶ЧаІНа¶∞а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ЫගබаІНа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ටඌа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ බаІЬа¶њ а¶ђа¶Ња¶Б඲ටаІЛа•§ ථගа¶ЪаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶≤аІЛа¶єа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ба¶ХඌථаІЛ а¶Жа¶≤, а¶У඙а¶∞аІЗ а¶ђа¶ЊаІЬටග බаІЬа¶ња•§ а¶Р а¶Жа¶≤аІЗ ඙ඌа¶Я а¶ЭаІБа¶≤а¶њаІЯаІЗ ඙ඌа¶Ба¶Ъ а¶ЄаІЗа¶∞ බප а¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ඁඌ඙ඌ යටаІЛа•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗа¶У а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Ха¶њ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶П а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ ඁඌ඙බථаІНа¶°а¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶Њ යට а¶°а¶Ња¶°а¶ња•§ а¶Па¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶ња¶ХаІНа¶∞аІЗටඌ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕ а¶Па¶ђа¶В а¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ца¶∞ගබаІНබඌа¶∞ а¶Йа¶≠аІЯа¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞ටඌа¶∞а¶£а¶Ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ЕථаІНඃඌථаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤ගට ඙аІНа¶∞ඕඌа¶∞ ඁටаІЛа¶З а¶ђа¶єа¶Ња¶≤ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђаІЬ а¶Ца¶∞ගබаІНබඌа¶∞ а¶ЕඐපаІНа¶ѓ ආа¶ХටаІЛ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶∞а¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬටග а¶Уа¶ЬථаІЗа¶∞ ඙ඌа¶Я а¶ХаІЯа¶Ња¶≤බаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶ЊаІЯටඌаІЯ а¶Ха¶Ѓа¶њаІЯаІЗ බගටаІЛа•§ а¶≤аІЛа¶Хඪඌථа¶Яа¶Њ ඐයථ а¶Ха¶∞ටаІЗ යටаІЛ а¶ЧаІГа¶єа¶ЄаІНඕа¶ХаІЗа¶За•§ а¶ЂаІЬаІЗ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶ња¶∞а¶Њ а¶ђаІЬ а¶ђаІЬ ථаІМа¶ХаІЛ а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶З а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ѓаІЗටаІЛ ඙ඌа¶Я, а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ЖඪටаІЛ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶∞ඌටаІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЃаІБබ а¶Жа¶≤аІА а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶ња¶∞ а¶ХථගඣаІНආ ඙аІБටаІНа¶∞ ඙ඌа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЃаІМа¶ЄаІБа¶ЃаІЗ ටථаІНබаІБа¶∞ а¶∞аІБа¶Яа¶њ ඐඌථගаІЯаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ЂаІЗа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞ටаІЛа•§ ඐගථගඁаІЯаІЗ ථගටаІЛ ඙ඌа¶Яа•§ ඙ඌаІЬа¶Ња¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗаІЯаІЗබаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ටථаІНබаІБа¶∞ а¶∞аІБа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤аІЛ ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶ЦඌබаІНа¶ѓа•§ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶ЄаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЪаІЗа¶∞ а¶ЪаІБаІЬа¶њ, ථඌථඌ а¶Іа¶∞ථаІЗа¶∞ ඀ගටඌ, а¶ХаІЛа¶Ѓа¶∞аІЗа¶∞ ටඌа¶Ча¶Њ-а¶Ха¶Цථа¶У ඙ඌථ-а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ђаІЗа¶ЪටаІЛа•§ а¶ПටаІЗа¶З а¶Ъа¶≤ටаІЛ а¶УබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ва¶Єа¶Ња¶∞а•§

а¶Ѓа¶Ња¶ЃаІБබ а¶Жа¶≤аІА а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶ња¶∞ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІАа¶ђа¶њаІЯаІЛа¶Ч а¶єаІЯа•§ ඙аІНа¶∞ටගඐаІЗපаІА а¶Па¶Х а¶Ъа¶Ња¶ЈаІА а¶ђаІЬ а¶ђаІЬ ටගථ а¶ХථаІНа¶ѓа¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Х පගපаІБ඙аІБටаІНа¶∞ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ ඙а¶∞а¶≤аІЛа¶Ха¶Чඁථ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Уа¶∞а¶Њ ථගа¶Га¶ЄаІНа¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Ђа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Чඌථඪය а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶Па¶ђа¶В а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶ђа¶ња¶Ша¶Њ а¶Ъа¶Ња¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ѓа¶ња¶У а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶УබаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Іа¶ђа¶Њ а¶Ѓа¶Њ а¶ХаІЛа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶ња¶ХаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ЄаІНа¶ђаІЗа¶ЪаІНа¶Ыа¶ЊаІЯ а¶У а¶Єа¶ЬаІНа¶ЮඌථаІЗ а¶ХаІБа¶ЈаІНආа¶∞аІЛа¶ЧаІА а¶Ѓа¶Ња¶ЃаІБබ а¶Жа¶≤аІА а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶ња¶ХаІЗ බаІНඐගටаІАаІЯ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІАа¶∞аІВ඙аІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ බаІБвАЩටගථ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІЬ а¶Р а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶Яа¶ња¶∞ ථඌඁ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ а¶Жа¶≤аІАа•§ а¶ЄаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶≠а¶Ња¶∞а¶њ а¶ЂаІБа¶∞аІНටගඐඌа¶Ьа•§ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ ඙аІБа¶Бඕග ඙а¶∞ටаІЛ, ටඌඪ а¶ЦаІЗа¶≤ටаІЛа•§ а¶ХаІИපаІЛа¶∞аІЗ а¶ЄаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБ а¶єаІЯа•§

(඙. аІђаІІ – аІђаІ®)

а¶ЬаІИа¶ђа¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓ

а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඕඌа¶Ха¶Ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶Х а¶ЕබаІНа¶≠аІБට а¶Еа¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶Юටඌ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ча¶∞а¶ња¶ђ а¶Ѓа¶ІаІНඃඐගටаІНට а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗ ඙аІЬаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ඐඌඁථ а¶єаІЯаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Бබ а¶Іа¶∞ටаІЗ а¶ЪаІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗа¶У ටඌа¶Ба¶∞ а¶ХаІА а¶ѓаІЗථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЖටаІНа¶ЃаІАаІЯටඌа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶≤а¶Ња¶Ча¶Ња¶≤а¶Ња¶Ча¶њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ඙ථаІНථ ටඌа¶≤аІБа¶Хබඌа¶∞а•§ බපа¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ ථඌඁධඌа¶Ха•§ а¶ЄаІБපаІНа¶∞аІА ඙аІБа¶∞аІБа¶Ја¶У а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶∞ඌථඌаІЯа¶У ටගථග а¶ЦаІНඃඌටග а¶Еа¶∞аІНа¶Ьථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶≤а¶Ња¶≤ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ ටඌа¶ЬаІА а¶ШаІЛаІЬа¶Ња¶У а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶≠බаІНа¶∞а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ша¶∞аІЗ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІАа¶У а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶ЖаІЬа¶Ња¶≤аІЗ-а¶Жа¶ђа¶°а¶Ња¶≤аІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≠බаІНа¶∞а¶≤аІЛа¶Ха¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Р බаІЗа¶Ца¶Ња¶З а¶єа¶≤аІЛ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶Ња¶≤а•§ ටගථග а¶Па¶Хටа¶∞а¶Ђа¶Њ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗ ඙аІЬа¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Еа¶≠а¶ња¶≠а¶Ња¶ђа¶Ха¶Ча¶£ ථඌа¶Ха¶њ ටඌа¶ХаІЗ а¶ђа¶њаІЯаІЗ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටගථග а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІАа¶∞ а¶Ша¶∞ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Цථ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Ыа¶њ ටа¶Цථ ටගථග а¶Еа¶∞аІНа¶ІаІЛථаІНа¶Ѓа¶Ња¶¶а•§ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Еа¶≠а¶ња¶≠а¶Ња¶ђа¶Х а¶ђаІЗа¶Ба¶ЪаІЗ ථаІЗа¶За•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶ЧаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЫаІЛа¶Я а¶ХаІБа¶Яа¶ња¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Њ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶ЙආаІЛථа¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞-඙а¶∞а¶ња¶ЪаІНа¶ЫථаІНа¶®а•§ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඙ඌපаІЗ а¶ЫаІЛа¶ЯаІНа¶Я а¶Ѓа¶Ња¶†а•§ а¶ІаІЛ඙-බаІБа¶∞а¶ЄаІНට පඃаІНа¶ѓа¶Њ а¶ђа¶Ња¶≤ගප а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Е඙а¶∞බගа¶ХаІЗ а¶ЪаІБа¶≤аІЛ, а¶єа¶Ња¶БаІЬа¶њ-඙ඌටගа¶≤, а¶Єа¶ња¶ХаІЗаІЯ ඐඌඪථ а¶У а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ња¶Єа•§ ථගа¶ЬаІЗа¶У а¶ЕටаІНඃථаІНට ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞-඙а¶∞а¶ња¶ЪаІНа¶ЫථаІНථ ඕඌа¶ХටаІЗа¶®а•§

඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶Ња¶ЄаІН඙බ а¶≠බаІНа¶∞а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ථඌа¶Ха¶њ ටගථග а¶ђа¶єаІБа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶∞ ඙аІЯа¶Ча¶Ња¶Ѓ ඙ඌආගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХගථаІНටаІБ ඙аІЯа¶Ча¶Ња¶Ѓ ඪටаІНа¶ѓ ඪටаІНа¶ѓа¶З ඃඕඌඪаІНඕඌථаІЗ ඙аІМа¶Ба¶Ыට а¶Ха¶њ ථඌ ඪථаІНබаІЗа¶єа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞ බаІБа¶∞аІНа¶ђа¶≤ටඌа¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ථගаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЕථаІНථ а¶ІаІНа¶ђа¶Ва¶Є а¶Ха¶∞а¶Ња¶Яа¶Ња¶З а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට а¶Ыа¶ња¶≤ ඙аІЯа¶Ча¶Ња¶Ѓ ඐයථа¶Ха¶Ња¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓа•§ ඁඌථඐඪඁඌа¶Ьа¶Яа¶Ња¶З а¶Пඁථ а¶ѓаІЗ, а¶Па¶ЦඌථаІЗ ඙ඌа¶Ча¶≤аІЗа¶∞а¶У а¶ХаІНа¶Ја¶Ѓа¶Њ ථаІЗа¶За•§ පаІБа¶ІаІБ а¶Й඙යඌඪаІНа¶ѓа¶Ња¶ЄаІН඙බ а¶єаІЯаІЗ а¶∞аІЗа¶єа¶Ња¶З ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ථඌ, а¶¶а¶£аІНа¶°а¶У බගටаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗ а¶ђаІЬ а¶Па¶Х а¶ђа¶Ња¶≤а¶Х ථගа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶І а¶єаІЯаІЗа¶З а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§а¶™а¶ЊаІЬа¶Ња¶∞ а¶≤аІЛа¶ХаІЗа¶∞а¶Њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶Ѓа¶Ча¶Њ а¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶Х а¶°а¶Ња¶ХටаІЛа•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶У඙а¶∞ පаІБа¶ІаІБ а¶Єа¶Ѓа¶ђаІЯа¶ЄаІАа¶∞а¶Ња¶З ථаІЯ, а¶ђаІЬа¶∞а¶Ња¶У а¶Ха¶Ѓ а¶ЕටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶®а¶ња•§ а¶ђаІЯа¶Є а¶ђаІГබаІНа¶Іа¶ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ѓа¶Ча¶Ња¶Ѓа¶ња¶У а¶ђа¶ЊаІЬටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІА-඙аІБа¶∞аІБа¶Ј ථගа¶∞аІНඐගපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ѓаІЗ-а¶З ටඌа¶Ба¶∞ ඪඌඁථаІЗ ඙аІЬටаІЛ, ටඌа¶ХаІЗа¶З а¶ђа¶≤ටаІЛ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђа¶њаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞аІБа¶Ѓа•§ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶Х а¶ЄаІНඕаІБа¶≤а¶Ха¶ЊаІЯа¶Њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶ђа¶њаІЯа¶Њ ටаІЛ а¶Ха¶∞а¶ђа¶њ, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶≤а¶ЗаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђа¶њ? а¶ЄаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЛ, ඙ඌа¶∞а¶ЃаІБа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ша¶ЊаІЬаІЗ а¶ЪаІЗ඙аІЗ а¶ђа¶Єа¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ බаІМа¶∞ඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓ ඃඌටаІЗ а¶ђаІЗаІЬаІЗ ථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ, а¶ЄаІЗа¶ЬථаІНа¶ѓ ඐඌ඙-а¶Ѓа¶Њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ටගථ а¶ђаІЗа¶≤а¶Њ ථගаІЯඁගට а¶Жа¶єа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ බගටаІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶Ђа¶≤аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ча¶ЊаІЯаІЗ а¶ђа¶≤පа¶ХаІНටග а¶Ха¶Ѓ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЄаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ а¶ХаІЗථ а¶Р а¶ЄаІНඕаІБа¶≤а¶Ха¶ЊаІЯа¶Њ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶ХаІЗ ඐයථ а¶Ха¶∞ටаІЗа•§ а¶Еටගа¶∞а¶ња¶ХаІНට а¶≠а¶Ња¶∞аІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ьа¶ња¶ђ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНа¶•а¶Ња•§ а¶ђа¶ІаІВа¶ХаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶≤аІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඪඌඁථаІЗа¶З а¶Ша¶Яථඌа¶Яа¶Њ а¶Ша¶ЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЦаІБа¶ђ а¶єаІЗа¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Жа¶Ь ඁථаІЗ а¶єаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථගа¶∞аІНа¶ђаІЛа¶І ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ха¶њ ථගඣаІНආаІБа¶∞ а¶∞а¶Єа¶ња¶Хටඌа¶З ථඌ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ѓа¶Ча¶Њ а¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶Х а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶Ѓа¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђаІЗබථඌඐග඲аІБа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටග а¶Па¶Цථа¶У ඐයථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤а¶Ыа¶ња•§

а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶З ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЛථаІНඁඌබ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶Ња¶ЄаІН඙බаІЗа¶∞ ඙а¶ХаІНа¶Ј යටаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Єа¶ЊаІЬа¶Њ ඙ඌථ а¶®а¶ња•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶ЄаІЗ а¶≠බаІНа¶∞а¶≤аІЛа¶Х а¶Р а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗථа¶У ථග а¶Ха¶Цථа¶У-а¶ХаІЛථаІЛ а¶ЦаІЛа¶Ба¶Ьа¶Ца¶ђа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЦටаІЗථ а¶®а¶Ња•§ ටඐаІБ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶Жа¶ЬаІАඐථ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ча¶Ња¶ЫаІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶≤аІЗ බඌа¶БаІЬа¶Ха¶Ња¶Х а¶Па¶ЄаІЗ а¶ђа¶Єа¶≤аІЛа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ ඁඌඕඌаІЯ а¶ШаІЛа¶Ѓа¶Яа¶Њ ටаІБа¶≤аІЗ බගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗථ, вАЬа¶Па¶Зට ටඌа¶Зථ а¶Ха¶Ња¶ЙаІЯа¶Њ а¶Еа¶ЗаІЯа¶Њ а¶Жа¶За¶ЫаІЗа¶®а•§вАЭ а¶¶а¶Ња¶БаІЬа¶Ха¶Ња¶Ха¶∞аІВ඙аІА ඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶Ња¶ЄаІН඙බаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЙආඌථаІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶њаІЯаІЗ බගටаІЗථ а¶ЦඌබаІНа¶ѓ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶Ња¶∞а•§ බаІБа¶ЈаІНа¶Я а¶ђа¶Ња¶≤а¶Х-а¶ђа¶Ња¶≤а¶ња¶Ха¶Ња¶∞а¶Њ а¶Ца¶ђа¶∞ බගටаІЛ, а¶Еа¶ЃаІБа¶Х බගථ ටගථග а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶∞ ටයඐගа¶≤ а¶Йа¶Ьа¶ЊаІЬ а¶Ха¶∞аІЗ ඙аІЛа¶≤а¶Ња¶У, а¶ХаІЛа¶∞аІНа¶Ѓа¶Њ, а¶Ђа¶ња¶∞ථග, а¶Ьа¶∞аІНබඌ а¶∞ඌථаІНථඌ а¶Ха¶∞ටаІЗථ, а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶Яа¶Яа¶њ а¶ЭаІЗаІЬаІЗ-а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ ඙ඌටටаІЗථ ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞-඙а¶∞а¶ња¶ЪаІНа¶ЫථаІНථ පඃаІНа¶ѓа¶Њ, а¶Ча¶ња¶∞බඌ а¶ђа¶Ња¶≤ගප ඙аІНа¶∞а¶≠аІГа¶§а¶ња•§ ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶Ѓа¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Чඁථ ඙аІНа¶∞ටаІНඃඌපඌ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ а¶Ѓа¶њаІЯа¶Њ а¶ЖඪටаІЗථ ථඌ, а¶ЖඪටаІЛ බаІБа¶ЈаІНа¶ЯаІБ а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞а¶Ња•§ а¶Жа¶∞ а¶ЖඪටаІЛ බඌа¶БаІЬа¶Ха¶Ња¶Х-а¶ђаІЗපаІА а¶Ѓа¶њаІЯа¶Њ а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ъа¶∞а¶Ча¶£а•§ а¶Жа¶єа¶Ња¶∞аІНа¶ѓ බаІБвАЩа¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶ђа¶ња¶≠а¶ХаІНට යටаІЛа•§ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶≠а¶Ња¶Ч ඙аІЗටаІЛ а¶Ха¶Ња¶Х-පඌа¶≤а¶ња¶Х ඙аІНа¶∞а¶≠аІГටග ඙ඌа¶Ца¶ња¶∞а¶Ња•§ බаІНඐගටаІАаІЯ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Й඙ඪаІНඕගට а¶ЫаІЗа¶≤аІЗа¶ЃаІЗаІЯаІЗа¶∞а¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ча¶Ња¶≠а¶Ња¶Ча¶њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЦаІЗටаІЛа•§ а¶Еа¶≤аІН඙ а¶Еа¶≤аІН඙ ඁථаІЗ ඙аІЬаІЗ, а¶Па¶Хබගථ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶У а¶ЄаІБ඙ඌа¶∞а¶ња¶ђа¶Ња¶Ча¶ња¶Ъа¶ЊаІЯ а¶ШаІЗа¶∞а¶Њ а¶Р а¶ХаІБа¶Яа¶ња¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНටаІБට а¶Ца¶Ња¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ч ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶∞аІАටගඁටаІЛ ථඌඁඌа¶Ь-а¶∞аІЛа¶Ьа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗථ, ඙а¶∞аІНබඌ඙аІБපගබඌаІЯ ඕඌа¶ХටаІЗа¶®а•§ а¶ЫаІЛа¶Яа¶Ца¶Ња¶ЯаІЛ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶ђаІЗප а¶ЄаІБථаІНබа¶∞аІАа¶У а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ඁථаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶Па¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථаІЛ ඙ඌа¶Ча¶≤а¶Ња¶Ѓа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞ බයථаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ыග඙а¶≤аІЗа¶Ыඌ඙а¶≤а¶Њ а¶ЫаІЛа¶Яа¶Ца¶Ња¶ЯаІЛ බаІЗа¶єа¶Яа¶њ а¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶ХаІНа¶∞а¶ЃаІЗ а¶ХаІГප а¶Па¶ђа¶В ථගඪаІНටаІЗа¶Ь а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа•§ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБටаІЗ а¶Єа¶ђ а¶ЬаІНа¶ђа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞а¶З а¶Еඐඪඌථ а¶єаІЯа•§ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞ а¶Хඕඌ ඁථаІЗ ථаІЗа¶За•§ а¶єаІЯටаІЛ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶Цථ а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ බගаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Р а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶ХаІЗ а¶≠аІБа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶®а¶ња•§ а¶ѓа¶Цථа¶З а¶ЄаІНа¶Ѓа¶∞а¶£ а¶єаІЯ а¶Ѓа¶∞аІНа¶Ѓа¶ђаІЗබථඌ а¶ЕථаІБа¶≠а¶ђ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ХаІА а¶Па¶Х ථගඣаІНආаІБа¶∞ ථඌа¶Яа¶ХаІЗ а¶ЂаІЗа¶ЙаІЯаІЗа¶∞ а¶≠аІВа¶Ѓа¶ња¶Ха¶ЊаІЯ ථගඃаІБа¶ХаІНට а¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶ђаІЯа¶ЄаІЗ а¶Р а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞ පаІЛа¶ЪථаІАаІЯ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ѓа¶Цථа¶З а¶≠аІЗа¶ђаІЗа¶Ыа¶њ ටа¶Цථа¶З ඁථаІЗ ඙аІЬаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЗаІЯаІБа¶ЄаІБа¶Ђ-а¶ЬаІБа¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЛ඙ඌа¶ЦаІНඃඌථаІЗа¶∞ а¶Ха¶•а¶Ња•§ а¶ЬаІБа¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНඃඌථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ЗаІЯаІБа¶ЄаІБа¶Ђа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЬаІБа¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶≠аІБа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ а¶®а¶ња•§ а¶ЗаІЯаІБа¶ЄаІБа¶Ђ а¶ЗаІЯаІБа¶ЄаІБа¶Ђ а¶Ь඙ටаІЗ а¶Ь඙ටаІЗ ඐථඐඌඪගථаІА යථ а¶§а¶ња¶®а¶ња•§ а¶ђа¶ња¶∞а¶єаІЗа¶∞ ටаІАа¶ђаІНа¶∞ බයථаІЗ а¶ѓаІМඐථаІЗа¶З ටගථග а¶≤аІЛа¶≤а¶Ъа¶∞аІНа¶Ѓ а¶ђаІГබаІНа¶Іа¶ЊаІЯ ඙а¶∞а¶ња¶£а¶§ а¶єа¶®а•§ а¶ЗаІЯаІБа¶ЄаІБа¶Ђ ටа¶Цථ а¶Ѓа¶ња¶Єа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞඲ඌථ а¶Йа¶Ьа¶ња¶∞а•§ ටගථග а¶Па¶Хබගථ а¶∞а¶Ња¶Ьа¶Ха¶Ња¶∞аІНа¶ЬаІЗ а¶Р ඙ඕ බගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶ХаІБа¶Яа¶ња¶∞аІЗ а¶Ха¶ЩаІНа¶Ха¶Ња¶≤а¶Єа¶Ња¶∞ а¶ђаІГබаІНа¶Іа¶Ња¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ЗаІЯаІБа¶ЄаІБа¶ЂаІЗа¶∞ බаІЯа¶Њ а¶єа¶≤аІЛа•§ ටගථග а¶ШаІЛаІЬа¶Њ යටаІЗ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶Ьа¶ња¶ЬаІНа¶Юа¶Ња¶Єа¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ, а¶Ха¶њ බаІБа¶Га¶Ц а¶Ж඙ථඌа¶∞? а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Ха¶њ а¶Ж඙ථඌа¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Й඙а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ? а¶ЬаІБа¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ථගа¶Ь ඙а¶∞а¶ња¶ЪаІЯ а¶ЧаІЛ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶Ж඙ථග ඙аІЯа¶Ча¶ЃаІНа¶ђа¶∞, බаІЛаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞аІБථ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ѓаІЗථ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶єаІГට а¶ѓаІМඐථ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ ඙ඌа¶За•§ а¶ЗаІЯаІБа¶ЄаІБа¶Ђ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, ටඌа¶З а¶єаІЛа¶Ха•§ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ЬаІБа¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ඁගපа¶∞аІЗа¶∞ а¶ЄаІЗа¶∞а¶Њ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞аІАටаІЗ ඙аІБථа¶∞а¶Ња¶≠а¶ња¶∞аІНа¶≠аІБට а¶єа¶®а•§ ටа¶Цථ а¶ЗаІЯаІБа¶ЄаІБа¶ЂаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ ඙ඌа¶≤а¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶єа¶≤аІЛа•§ а¶ЬаІБа¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНඃඌථ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ ඙аІБа¶Бඕගа¶∞ а¶ХඌයගථаІАа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Ха¶њ а¶Еа¶Вප ඁථаІЗ ථаІЗа¶За•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞аІЗඁ඙ඌа¶Ча¶≤аІА а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶Ња¶ЄаІН඙බаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ХаІНа¶Ја¶ЊаІО а¶За¶єа¶ЬаІАඐථаІЗ ඙ඌථ а¶®а¶ња•§ බаІБвАЩа¶Ьථа¶З а¶Па¶Цථ а¶Ха¶ђа¶∞аІЗа•§ а¶УබаІЗа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНඕගа¶У а¶Па¶Цථ а¶ЦаІБа¶ЬаІЗ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶≤а¶Ња¶За¶≤аІА-а¶Ѓа¶ЬථаІБа¶∞ а¶ХඌයගථаІАටаІЗ а¶ђаІЗа¶єаІЗපටаІЗ а¶ђа¶њаІЯаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶ЬаІАඐථаІЗ а¶ѓа¶Ња¶Ба¶∞ඌබඌаІЬගටаІЗ а¶ХаІНа¶ЈаІБа¶∞а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъа¶њ а¶≤а¶Ња¶Чඌථ ථග ටඌа¶Ба¶∞а¶Њ ථඌа¶Ха¶њ а¶Р а¶ђа¶њаІЯаІЗටаІЗ බඌа¶УаІЯඌට ඙ඌඐаІЗа¶®а•§ а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Р ථගа¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶∞ а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ а¶єаІЯටаІЛ а¶≤а¶Ња¶За¶≤аІА-а¶Ѓа¶ЬථаІБа¶∞ а¶ХඌයගථаІА පаІБථаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Ьа¶Ња¶ЃаІАа¶∞ а¶Р а¶Ђа¶Ња¶∞аІНа¶Єа¶њ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ ටа¶Цථ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ђаІЗа¶єаІЗපටаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤ථаІЗа¶∞ а¶ЖපඌаІЯа¶З а¶Ха¶њ а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Р а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Њ ඙аІГඕගඐаІАа¶∞ а¶Еа¶ЄаІНඕගඁඌа¶Ва¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЬаІАඐථа¶ХаІЗ а¶ђа¶∞ඐඌබ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗථ-а¶Ха¶≤аІН඙ථඌа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІНа¶ЧаІЗ බගа¶≤аІЗථ а¶ЖටаІНа¶Ѓа¶Ња¶єаІБටග?

඙පаІБа¶∞ а¶ЬаІИа¶ђа¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ а¶Ха¶ђаІЗ а¶ХаІЛථ а¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶ХаІЗථаІНබаІНа¶∞а¶ња¶Х ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗ а¶∞аІВ඙ඌථаІНටа¶∞ගට а¶єа¶≤аІЛ а¶Ьඌථග а¶®а¶Ња•§ යගථаІНබаІБ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶£аІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶Ла¶Ја¶ња¶∞ ථඌඁ а¶ЙබаІНබඌа¶≤а¶Ха•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ ථඌඁ පаІНа¶ђаІЗටа¶ХаІЗටаІБа•§ а¶Па¶Хබගථ ඙ගටඌ඙аІБටаІНа¶∞ а¶Па¶Х ඪඌඕаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Пඁථ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶Х а¶ХඌඁඌටаІБа¶∞ а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶єаІНа¶Ѓа¶£ а¶Па¶ЄаІЗ ඙аІБටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІБа¶Ц යටаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ ඁඌටඌа¶ХаІЗ а¶ЯаІЗථаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ЃаІИඕаІБථаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІГටаІНට а¶єаІЯа•§ а¶ПටаІЗ පаІНа¶ђаІЗටа¶ХаІЗටаІБ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶ХаІНа¶∞аІБබаІНа¶І а¶єа¶УаІЯඌටаІЗ ඙ගටඌ а¶ЙබаІНබඌа¶≤а¶Х ඙аІБටаІНа¶∞а¶ХаІЗ а¶ђа¶≤аІЗථ, вАЬа¶єаІЗ ඙аІБටаІНа¶∞ а¶ХаІНа¶∞аІБබаІНа¶І а¶єаІЯаІЛ ථඌ, а¶За¶єа¶Ња¶З ඪථඌටථ а¶Іа¶∞аІНа¶Ѓ, а¶Ча¶Ња¶≠аІАබаІЗа¶∞ ථаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЄаІНටаІНа¶∞аІАа¶≤аІЛа¶Ха¶У а¶Еа¶∞а¶ХаІНа¶Ја¶ња¶§а¶Ња•§вАЭ а¶єаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ХඌයගථаІАටаІЗа¶У а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶З, ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶Г඙аІБа¶∞аІЗ а¶Па¶ЄаІЗ а¶ЃаІЗථаІЗа¶≤а¶Ња¶Йа¶ЄаІЗа¶∞ ඙ටаІНථаІА а¶єаІЗа¶≤аІЗථаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ а¶єа¶Њ-а¶єаІБටඌප ථаІЗа¶За•§ බප а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶ѓаІБබаІНа¶І පаІЗа¶ЈаІЗ ඙аІБථа¶∞а¶ЊаІЯ а¶ЃаІЗථаІЗа¶≤а¶Ња¶Йа¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶Г඙аІБа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞ටаІЗа¶У ටඌа¶Ба¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ ඁඌථඪගа¶Х බаІНඐථаІНа¶І ථаІЗа¶За•§ а¶єаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪටаІБа¶∞ а¶ХඌයගථаІАа¶Ха¶Ња¶∞а•§ බප а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶Ша¶∞ а¶Ха¶∞а¶Њ ඪටаІНටаІНа¶ђаІЗа¶У ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶Фа¶∞а¶ЄаІЗ а¶єаІЗа¶≤аІЗථаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ ඪථаІНටඌථ а¶єаІЯ а¶®а¶ња•§ ඪථаІНටඌථ а¶єа¶≤аІЗ а¶єаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Р а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶њ ඪඁඌ඲ඌථ а¶Ха¶∞ටаІЗථ а¶Ьඌථග а¶®а¶Ња•§ පа¶ХаІБථаІНටа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ХඌයගථаІАටаІЗа¶У ඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓ ථаІЗа¶За•§ පа¶ХаІБථаІНටа¶≤а¶Ња¶ХаІЗ а¶Ча¶∞аІНа¶≠ඐටаІА а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶≤аІАබඌඪ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ХඌයගථаІАටаІЗ ථඌа¶Яа¶ХаІАаІЯ ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗප а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶ЬаІИа¶ђа¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඙аІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප ඁඌථඐаІЗටගයඌඪаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Х ඙а¶∞аІЗа¶∞ а¶Ша¶Яථඌ а¶ђа¶≤аІЗа¶З ඁථаІЗ а¶єаІЯа•§ ඙аІНа¶∞аІЗа¶Ѓ ඁඌථඐඪа¶≠аІНඃටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ ඐගපаІЗа¶Ј а¶ЄаІНටа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓаІИа¶ХаІНටගа¶Х а¶ЕථаІБа¶≠аІБටග а¶Па¶ђа¶В а¶П а¶ЕථаІБа¶≠аІБටග යටаІЗа¶З а¶ЙථаІНථට ඁඌථаІЗа¶∞ а¶Жа¶∞аІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЙබаІНа¶≠а¶ђа•§ а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ѓа¶єа¶ња¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЄаІНа¶ЃаІГටග а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඁථа¶ХаІЗ а¶Па¶Цථа¶У а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶∞а¶Ха¶Ѓ ඙аІАаІЬගට а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗа¶З а¶ПටаІЛа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЕඐඌථаІНටа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Єа¶ЩаІНа¶Ч а¶ЯаІЗථаІЗ а¶ПථаІЗ а¶єаІГබаІЯа¶Яа¶Ња¶ХаІЗ а¶єа¶Ња¶≤а¶Ха¶Њ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§

(඙. аІ≠аІІ – аІ≠аІ©)

а¶Уа¶ЄаІНටඌබ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ а¶єаІЛа¶ЄаІЗථ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ

а¶Ха¶Ња¶ЬаІА ථа¶Ьа¶∞аІБа¶≤ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶Ѓ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ аІІаІѓаІ®аІђ а¶Па¶ђа¶В аІІаІѓаІ®аІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа•§ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶єа¶≤аІЗ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ ඪඌයගටаІНа¶ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ටа¶Цථ а¶Па¶Є.а¶Па¶Ѓ. а¶єа¶≤ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ а¶ЃаІЗа¶°а¶ња¶ХаІЗа¶≤ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶У඙а¶∞ ටа¶≤а¶ЊаІЯ, ථගа¶ЪаІЗ ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯа•§ ථගа¶ЪаІЗа¶∞ ටа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ђаІЬ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞а¶ЊаІЯ (а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට а¶°а¶Ња¶Зථගа¶В а¶єа¶≤аІЗ) а¶Еа¶Іа¶ња¶ђаІЗපථ а¶єаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗබගථ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Еа¶Іа¶ња¶ђаІЗපථаІЗ а¶Ха¶ђа¶њ а¶Й඙ඪаІНඕගට යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗථ а¶®а¶ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶ђа¶∞аІНටаІЗ а¶Уа¶ЄаІНටඌබ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ а¶єаІЛа¶ЄаІЗථ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ (ටа¶Цථ ටගථග ඐගපаІНඐඐගබаІНа¶ѓа¶Ња¶≤аІЯаІЗа¶∞ а¶ђа¶њ. а¶П. а¶Еඕඐඌ а¶≤ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞) а¶∞а¶ђаІАථаІНබаІНа¶∞ථඌඕаІЗа¶∞ вАШබа¶Цගථ а¶єа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙ඕගа¶Х а¶єа¶Ња¶УаІЯа¶ЊаІЯвАЩ а¶Чඌථа¶Яа¶њ а¶ЧаІЗаІЯаІЗ а¶Єа¶≠а¶Њ а¶ЙබаІНа¶ђаІЛ඲ථ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶£аІНආඪаІНа¶ђа¶∞ а¶Па¶ђа¶В ඙а¶∞а¶ња¶ђаІЗපථ а¶≠а¶ЩаІНа¶Ча¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Е඙аІВа¶∞аІНа¶ђа•§ а¶Па¶Цථа¶У а¶ѓаІЗථ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЄаІЗබගථаІЗа¶∞ а¶Ха¶£аІНආඪаІНа¶ђа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞аІЗපа¶Яа¶њ පаІБථටаІЗ ඙ඌа¶За•§ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ЄаІЗа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඥඌа¶Ха¶Њ පයа¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ЕටаІНඃථаІНට а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶њаІЯ පගа¶≤аІН඙аІАа•§ а¶ЭаІБа¶≤ථ ඃඌටаІНа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ඁබථඁаІЛයථ а¶ђа¶Єа¶Ња¶Х а¶∞аІЛа¶°аІЗ а¶≤а¶Ња¶≤а¶ЃаІЛයථ а¶Єа¶Ња¶єа¶Њ පа¶ЩаІНа¶Цථග඲ගа¶∞ ථඌа¶ЯඁථаІНබගа¶∞аІЗ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶£аІМа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶∞а¶Њ а¶Чඌථ а¶Ха¶∞ටаІЛа•§ а¶Па¶Х а¶∞ඌටаІНа¶∞аІЗ а¶УබаІЗа¶∞ а¶Уа¶ЄаІНටඌබග а¶Ха¶Ња¶≤аІЛа¶∞ඌටග පаІБථа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Еа¶≤а¶ЩаІНа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ, ඙аІЛපඌа¶ХаІЗ а¶ЄаІБа¶Єа¶ЬаІНа¶Ьගටඌ а¶Па¶Х а¶ЄаІБථаІНබа¶∞аІА а¶ђа¶Ња¶За¶Ьа¶њ ටа¶Цථ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗ ථගඁа¶ЧаІНа¶®а¶Ња•§ а¶∞ඌට ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Па¶Ча¶Ња¶∞аІЛа¶Яа¶Ња•§а¶Пඁථ а¶Єа¶ЃаІЯ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶≤аІЛа¶Ха¶Ьථ ථඌа¶ЯඁථаІНබගа¶∞аІЗа¶∞ а¶Жа¶Щගථඌ а¶ЫаІЗаІЬаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶њ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞? පаІБථа¶≤а¶Ња¶Ѓ ඐග඙а¶∞аІАට බගа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ча¶≤ගටаІЗ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Чඌථ а¶єа¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶У а¶Єа¶ЩаІНа¶Ч ථගа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ЫаІЛа¶Я ඙ඌа¶∞аІНа¶Х а¶ШаІЗа¶Ба¶ЈаІЗ а¶Ча¶≤а¶ња¶Яа¶њ а¶ЃаІИපаІБථаІНа¶°а¶ња¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ча¶≤а¶ња¶∞ ඪඌඁඌථаІНа¶ѓ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗ ධඌථ බගа¶ХаІЗ а¶Па¶Х ටа¶≤а¶Њ а¶ЫаІЛа¶Я බаІЛටа¶≤а¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња•§ ඃටබаІБа¶∞ ඁථаІЗ ඙аІЬа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶Яа¶ња¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ча¶≤а¶ња¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗ ධඌථ බගа¶ХаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ђа¶ЊаІЬа¶ња•§ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ යගථаІНබаІБ ඪය඙ඌආаІА а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට а¶ЄаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ а¶ђа¶Ња¶Є а¶Ха¶∞ටаІЛа•§ а¶Р а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶ЊаІЯ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ ටа¶Цථ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ථගа¶ЪаІЗа¶∞ ටа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Ђа¶∞ඌප ඙ඌටඌ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІБа¶ЦаІЗ ඙ඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Яа¶Ња•§ ටගථග а¶єа¶Ња¶∞а¶ЃаІЛථගаІЯа¶Ња¶Ѓ а¶Єа¶єа¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ а¶Чඌථ а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Ьථ ටඐа¶≤а¶Њ¬† а¶ђа¶Ња¶Ьа¶Ња¶ЪаІНа¶ЫаІЗа•§ а¶∞аІВ඙ඪаІА а¶ђа¶Ња¶За¶Ьа¶ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට а¶ЫаІЗаІЬаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶≤аІЛа¶Х а¶Ъа¶≤аІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ча¶≤а¶ња¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗа•§ а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞а¶ЊаІЯ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ ථаІЗа¶За•§ а¶Ча¶≤ගටаІЗ බඌа¶БаІЬа¶њаІЯаІЗа¶З а¶ђа¶єаІБа¶ХаІНа¶Ја¶£ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Чඌථ පаІБථаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІАа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ ටගථග а¶≠а¶Ња¶∞ට а¶ђа¶ња¶ЦаІНඃඌට а¶Уа¶ЄаІНටඌබ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶єаІГබаІНඃටඌ а¶ЬථаІНа¶ЃаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶Њ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ а¶Чඌථ පаІЛථඌа¶∞ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Па¶З а¶Еа¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඙аІНа¶∞ටගа¶≠ඌඐඌථ පගа¶≤аІН඙аІА а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ша¶∞ඌථඌа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶®а¶Ња•§ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Уа¶ЄаІНටඌබаІЗа¶∞ පගඣаІНа¶ѓ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ, а¶Пඁථ а¶Хඕඌа¶У පаІБථග ථග ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ බගථ ටගථග а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶£аІМ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ටа¶Цථ а¶Уа¶ЄаІНටඌබ а¶ЃаІЗа¶єаІЗබаІА а¶єаІЛа¶ЄаІЗථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ටඌа¶Ба¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБටаІНа¶ђ а¶єаІЯа•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶ЃаІЗа¶єаІЗබаІА а¶єаІЛа¶ЄаІЗථаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ පаІБථаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶ХаІНඣඁටඌ а¶Єа¶ЃаІНඐථаІНа¶ІаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ХඌයගථаІА පаІБථаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ ඐථаІНа¶ІаІБ а¶Па¶ђа¶В а¶ХаІЗа¶∞ඌථග а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ха¶∞аІНа¶ЃаІА а¶≠а¶Ња¶Ща¶Њ ඕඌථඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІА а¶ЖඐබаІБа¶∞ а¶∞පаІАබ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа•§ а¶Уа¶ЄаІНටඌබ а¶ЖඐබаІБа¶≤ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ а¶Ца¶Ња¶Б ථඌа¶Ха¶њ ඐඌබа¶≤ а¶Ца¶Ња¶Ба¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАටаІЗа¶∞ а¶Ьа¶≤а¶Єа¶Њ а¶ђа¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа•§ පаІАටа¶Ха¶Ња¶≤а•§ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Њ-බа¶∞а¶Ьа¶Њ а¶≠аІЗа¶ЬඌථаІЛ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶∞ඌට а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බаІЗаІЬа¶Яа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗа¶®а•§ а¶∞ඌට а¶ѓа¶Цථ ටගථа¶ЯаІЗ а¶Єа¶ЊаІЬаІЗ ටගථа¶ЯаІЗ ටа¶Цථ а¶Єа¶єа¶Єа¶Њ බа¶∞а¶Ьа¶Њ-а¶Ьඌථඌа¶≤а¶Ња¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶Ђа¶Яа¶Ња¶Ђа¶Я а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶Уа¶ЄаІНටඌබ а¶ЖඐබаІБа¶≤ а¶Ха¶∞а¶ња¶Ѓ а¶Ца¶Ња¶Б (а¶Еඕඐඌ ඐඌබа¶≤ а¶Ца¶Ња¶Б) ථඌа¶Ха¶њ ටа¶Цථ а¶Ъа¶њаІОа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶ђа¶Ња¶ЄаІНвАМ, а¶Цටඁ а¶Ха¶∞аІЛа•§ ටа¶Цථ ථඌ а¶Ха¶њ а¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶Њ а¶Ыа¶ња¶≤, а¶Па¶Яа¶Њ а¶Еපа¶∞аІАа¶∞аІА а¶ЬаІАඐබаІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕගටගа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£а•§ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට පගа¶≤аІН඙аІАබаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗ ථඌа¶Ха¶њ а¶Уа¶Яа¶Њ ඙а¶∞а¶Ѓ а¶Єа¶Ђа¶≤ටඌа¶∞ ථගබа¶∞аІНа¶ґа¶®а•§ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶ђа¶єаІБබගථ а¶єа¶≤аІЛ ඙а¶∞а¶≤аІЛа¶Ха¶Чඁථ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ පаІЗа¶Ј බаІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ЫаІЛа¶Я а¶≠а¶Ња¶З а¶Ђа¶∞ගබ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ ඪගබаІНа¶ІаІЗපаІНа¶ђа¶∞аІАа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЊаІЯа•§ ටа¶Цථ ටගථග а¶ЧаІБа¶∞аІБටа¶∞ а¶Еа¶ЄаІБа¶ЄаІНа¶•а•§ а¶Ца¶Єа¶∞аІБ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа¶ХаІЗ а¶Па¶Цථа¶У а¶≠аІБа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ а¶®а¶ња•§ а¶Чඌථ а¶Ча¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Уа¶ЈаІНආබаІНа¶ђаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ѓа¶ІаІБа¶∞ а¶єа¶Ња¶Єа¶њ а¶ЂаІБа¶ЯаІЗ а¶ЙආටаІЛа•§ а¶ЃаІБа¶Ца¶Ѓа¶£аІНа¶°а¶≤аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ බගටаІЛ а¶Па¶Х а¶Е඙аІВа¶∞аІНа¶ђ а¶ЬаІНа¶ѓаІЛа¶§а¶ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ යඌට а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞аІЗа¶∞ а¶≠а¶ЩаІНа¶Ча¶ња¶Яа¶ња¶У а¶Ыа¶ња¶≤ а¶≠а¶Ња¶∞а¶њ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞а•§ ටගථගа¶З а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶Йа¶ЪаІНа¶Ъ පගа¶ХаІНඣගට а¶ђа¶Ња¶Ща¶Ња¶≤а¶њ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІАට а¶Уа¶ЄаІНа¶§а¶Ња¶¶а•§

(඙. аІЃаІ™ – аІЃаІЂ)

а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жයඁබ

а¶Єа¶ЃаІЯа¶Яа¶Њ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠ඐට аІІаІѓаІ®аІ≠ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ පаІЗа¶Ја¶≠а¶Ња¶Ч а¶Еඕඐඌ аІІаІѓаІ®аІЃ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඁ බගа¶Х а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶ѓаІЗඁථ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶њ, а¶Жа¶Ѓа¶њ ටа¶Цථ ථඌඪගа¶∞аІБබаІНබаІАථ а¶Єа¶∞බඌа¶∞ а¶≤аІЗථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЄаІНටගටаІЗ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ња¶∞ ඕඌа¶Ха¶ња•§ ඪබаІБ а¶Ца¶Ња¶Б а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶єаІЛа¶ЯаІЗа¶≤а¶Яа¶њ ටа¶Цථ а¶Р а¶Ча¶≤ගටаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ බගථ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶Р а¶єаІЛа¶ЯаІЗа¶≤аІЗ ඙аІНа¶∞ඌටа¶Га¶ХаІНа¶∞а¶њаІЯа¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶ЧаІЛа¶Єа¶≤ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Жа¶Єа¶§а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Па¶Хබගථ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶єаІЛа¶ЯаІЗа¶≤аІЗ а¶ђаІЗප а¶Жа¶≤аІЛаІЬථаІЗа¶∞ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶єаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶ња¶У а¶ХаІМටаІВа¶єа¶≤аІА а¶єаІЯаІЗ а¶Йа¶†а¶ња•§ බаІБа¶Яа¶њ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Жа¶≤ඌබඌ බඌа¶≤ඌථ ථගаІЯаІЗ а¶єаІЛа¶ЯаІЗа¶≤а•§ ටඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶Ча¶≤а¶њ යටаІЗ а¶≠аІЗටа¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗපаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ђа¶єа¶ња¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ђаІЬ а¶ЙආаІЛථаІЗа¶∞ ධඌථ ඙ඌපаІЗа•§ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶Яа¶њ а¶ђа¶∞а¶Ња¶ђа¶∞ а¶ЄаІЛа¶Ьа¶Њ බа¶ХаІНа¶Ја¶ња¶£ බගа¶ХаІЗа•§ а¶ђа¶єа¶ња¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶Р а¶Па¶Х а¶Ха¶Ња¶Ѓа¶∞ඌඐගපගඣаІНа¶Я බඌа¶≤ඌථ යටаІЗ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ђаІЗа¶∞аІЛа¶≤аІЗථ බඌаІЬа¶њ-а¶ЧаІЛа¶Ба¶Ђ а¶ХඌඁඌථаІЛ а¶Па¶Х а¶ЄаІБබа¶∞аІНපථ а¶Па¶ђа¶В а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЄаІНඕඐඌථ а¶ѓаІБа¶ђа¶Ха•§ ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ а¶ЫаІЯ а¶ЂаІБа¶Я а¶≤а¶ЃаІНа¶ђа¶Њ а¶Па¶З а¶ѓаІБа¶ђа¶ХаІЗа¶∞ а¶ХаІЛа¶Ѓа¶∞а¶Яа¶њ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶єа¶∞а¶ња¶£аІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Єа¶∞аІБ а¶Па¶ђа¶В а¶ђаІБа¶Х а¶Єа¶ња¶Ва¶єаІЗа¶∞ а¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ ඁටаІЛ а¶Ъа¶УаІЬа¶Ња•§ а¶ђа¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶Ња¶≤а¶ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Еа¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ а¶Йа¶ЬаІНа¶ЬаІНа¶ђа¶≤ а¶Ђа¶∞аІНа¶Єа¶Њ а¶ЧඌටаІНа¶∞а¶ђа¶∞аІНа¶£ а¶ѓаІБа¶ђа¶ХаІЗа¶∞а•§ ඁඌඕඌа¶∞ ටаІЗа¶≤а¶ђа¶∞аІНа¶Ьගට а¶єа¶Ња¶≤а¶Ха¶Њ а¶ЪаІБа¶≤ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ђаІНа¶∞ඌප а¶Ха¶∞а¶Ња•§ ඙а¶∞ථаІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ха¶Ђа¶ХаІЗ а¶Ђа¶∞аІНа¶Єа¶Њ а¶Єа¶∞аІБ ඙ඌаІЬ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Њ а¶ЄаІБටаІЛа¶∞ а¶ІаІБටග, ඪඌබඌ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Њ а¶ЯаІБа¶За¶≤аІЗа¶∞ පඌа¶∞аІНа¶Я а¶Ча¶ЊаІЯаІЗа¶∞ а¶∞а¶ЩаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ъа¶ЃаІОа¶Ха¶Ња¶∞ ඁඌථගаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌа¶Ба¶∞ ඙ඌаІЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ЄаІНඃඌථаІНа¶°аІЗа¶≤а•§

а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶ЄаІНа¶ЃаІЯа¶Ѓа¶Ња¶Ца¶Њ බаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶ЃаІЗа¶≤аІЗ ටඌа¶Ха¶њаІЯаІЗ а¶Жа¶Ыа¶ња•§ а¶ХаІЗ а¶Зථග? а¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶≤а¶Њ-а¶ЃаІЛа¶ХබаІНබඁඌа¶∞ а¶≤аІЛа¶Х යටаІЗа¶З ඙ඌа¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Пඁථ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ХаІЗ а¶ѓаІЗථ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶Зථග а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жа¶єа¶Ѓа¶¶а•§ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶њ, а¶°аІЗа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ ඕඌа¶Ха¶Ња¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ ථඌඁ පаІБථаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ බаІВа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶Ња•§ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶Хඁථа¶∞аІБа¶ЃаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Єа¶ња¶Х ථа¶Уа¶∞аІЛа¶Ь а¶ЖඪටаІЛа•§а¶®а¶Уа¶∞аІЛа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙ඌබа¶Х а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ පඌථаІНටග඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶ђа¶њ а¶ЃаІЛа¶Ьа¶Ња¶ЃаІНа¶ЃаІЗа¶≤ а¶єа¶ХаІЗа¶∞ ඙аІБටаІНа¶∞ а¶Жа¶Ђа¶Ьа¶Ња¶≤аІБа¶≤ а¶єа¶Х а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ ඁඌටаІНа¶∞ ඙ඌа¶Ба¶Ъа¶Яа¶њ а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶Яа¶њ ඐථаІНа¶І а¶єаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶∞а¶њ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶Яа¶њ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ ඙ඌආа¶Ха¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗ ඙аІНа¶∞а¶ђа¶≤ а¶Жа¶≤аІЛаІЬථ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ඙аІНа¶∞ටග а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ха¶Ња¶ЬаІА ථа¶Ьа¶∞аІБа¶≤ а¶За¶Єа¶≤а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Па¶Х а¶ђа¶Њ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х а¶∞а¶Ъථඌ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤а•§ ථа¶Уа¶∞аІЛа¶ЬаІЗа¶З ඙ඌආ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ ඐගබаІНа¶∞аІЛа¶єаІА а¶Ха¶ђа¶ња¶∞ ථඌа¶Яа¶Х а¶Єа¶Ња¶∞а¶Ња¶ђаІНа¶∞аІАа¶Ьа•§ а¶Па¶Яа¶њ а¶ЕථаІНа¶ѓ ථඌඁаІЗ а¶ђа¶З а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єаІЯа•§ ඙а¶∞аІЗ а¶ЬаІЗථаІЗа¶Ыа¶ња¶≤а¶Ња¶Ѓ, ථа¶Уа¶∞аІЛа¶ЬаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගඣаІНආඌටඌ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жයඁබ, а¶Еа¶∞аІНඕа¶У а¶ѓаІЛа¶Ча¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ටගථගа¶За•§

ථаІЛаІЯа¶Ња¶Ца¶Ња¶≤аІАа¶∞ а¶Па¶Х а¶°а¶Ња¶ХඌටගටаІЗ а¶Єа¶Ва¶ѓаІБа¶ХаІНට ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ ටගථග а¶Ха¶≤а¶ХඌටඌаІЯ а¶ЧаІНа¶∞аІЗ඀ටඌа¶∞ а¶єа¶®а•§ а¶ЧаІНа¶∞аІЗ඀ටඌа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ යඌටа¶ХаІЬа¶Њ а¶≤а¶Ња¶Ча¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶Цථ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ЧаІЛаІЯа¶Ња¶≤ථаІНබ යටаІЗ а¶ЄаІНа¶Яа¶ња¶Ѓа¶Ња¶∞а¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Бබ඙аІБа¶∞ ථගаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єа¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤ ටа¶Цථ ටගථග а¶Ча¶≠аІАа¶∞ а¶∞ඌටаІЗ ඙аІНа¶∞а¶єа¶∞аІАබаІЗа¶∞ а¶Еඪටа¶∞аІНа¶Хටඌа¶∞ а¶ЃаІБа¶єаІБа¶∞аІНටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Бබ඙аІБа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ а¶Па¶Х а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶ЖපаІНඐගථаІЗа¶∞ ඙බаІНа¶Ѓа¶ЊаІЯ а¶Эа¶Ња¶Б඙ගаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶®а•§ යඌටа¶ХаІЬඌඐබаІНа¶І а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶Єа¶Ња¶Бටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЯටаІЗ а¶Ха¶Ња¶ЯටаІЗ а¶Па¶Х а¶Єа¶ЃаІЯ ටගථග යඌටа¶ХаІЬа¶Њ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤ටаІЗ а¶Єа¶ХаІНа¶Ја¶Ѓ а¶єа¶®а•§ а¶Жа¶∞аІЛ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Єа¶Ња¶Бටඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ ටගථග а¶Еа¶∞аІНа¶Іа¶ЃаІГට а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶Па¶Х а¶Ъа¶∞аІЗ а¶Еа¶ЬаІНа¶Юඌථ а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗа¶®а•§ а¶Єа¶Ха¶Ња¶≤аІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа¶ђа¶Ња¶ЄаІАа¶∞а¶Њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗ පаІБපаІНа¶∞аІВа¶Ја¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІНඕඌථаІАаІЯ ඙аІБа¶≤ගප а¶Ца¶ђа¶∞ ඙аІЗаІЯаІЗ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ ඙аІБථа¶∞а¶ЊаІЯ а¶ЧаІНа¶∞аІЗ඀ටඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ථаІЛаІЯа¶Ња¶Ца¶Ња¶≤аІА а¶єа¶Ња¶ЬටаІЗ ඙аІНа¶∞аІЗа¶∞а¶£ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯа•§ а¶Єа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ ඙а¶ХаІНа¶Ј ටඌа¶Ба¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ ථаІЛаІЯа¶Ња¶Ца¶Ња¶≤аІА а¶ХаІЛа¶∞аІНа¶ЯаІЗ а¶°а¶Ња¶Хඌටග а¶У ථа¶∞යටаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶Ч а¶Па¶ђа¶В а¶ЃаІБථаІНа¶Єа¶ња¶Ча¶ЮаІНа¶Ь а¶ХаІЛа¶∞аІНа¶ЯаІЗ а¶ЖටаІНඁයටаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶≤а¶Њ බඌаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗа•§

а¶ѓаІЗබගථ ඪබаІБ а¶Ца¶Ња¶Ба¶∞ а¶єаІЛа¶ЯаІЗа¶≤ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶£аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ඙аІНа¶∞ඕඁ බаІЗа¶Ца¶њ а¶ЄаІЗබගථ ටගථග ථаІЛаІЯа¶Ња¶Ца¶Ња¶≤аІА а¶°а¶Ња¶Хඌටග а¶ХаІЗа¶Є යටаІЗ а¶ЬඌඁගථаІЗ а¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶єаІЯаІЗ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Еඕඐඌ а¶Ца¶Ња¶≤а¶Ња¶Є ඙аІЗаІЯаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Жа¶Ь а¶Жа¶∞ а¶ЄаІЗ-а¶Хඕඌ ඁථаІЗ ථаІЗа¶За•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЄаІЗබගථаІЗа¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶У ටගථග ඙аІНа¶∞а¶ЊаІЯ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶ЖඪටаІЗථ а¶Па¶ђа¶В ඪබаІБ а¶Ца¶Ња¶Ба¶∞ а¶єаІЛа¶ЯаІЗа¶≤аІЗа¶З а¶ЙආටаІЗа¶®а•§ а¶ЃаІБථаІНа¶Єа¶ња¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗа¶∞ ටаІОа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ а¶Па¶Є.а¶°а¶њ.а¶У. а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Ђа¶Ьа¶≤аІБа¶≤ а¶єа¶Х а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶≠а¶Ња¶ЧаІНථаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Ьඌඁඌටඌ а¶УаІЯа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶Жа¶≤аІА а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђа•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶ХаІЛа¶∞аІНа¶ЯаІЗа¶З а¶Ыа¶ња¶≤ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶ЖටаІНඁයටаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Еа¶≠а¶ња¶ѓаІЛа¶ЧаІЗ а¶ЖථаІАට а¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶≤а¶Ња•§ а¶П а¶Ѓа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞а¶Њ බаІЗаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටඌа¶Ба¶ХаІЗ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶єаІЯаІЗ а¶ЃаІБථаІНа¶Єа¶ња¶Ча¶ЮаІНа¶ЬаІЗ а¶ѓаІЗටаІЗ යටаІЛа•§ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ ඙аІИටаІГа¶Х а¶ђа¶ЊаІЬа¶њ а¶ЖаІЬа¶Ња¶За¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ ඕඌථඌа¶∞ а¶ЕථаІНටа¶∞аІНа¶≠аІБа¶ХаІНට а¶За¶≤аІБඁබග а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ, а¶ЄаІЗа¶Цඌථ යටаІЗ а¶ЃаІБථаІНа¶Єа¶ња¶Ча¶ЮаІНа¶Ь а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Єа¶єа¶Ь ඙ඕ а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§

а¶Па¶З а¶Жа¶Єа¶Њ-а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶З а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ШථගඣаІНආටඌа¶∞ а¶ЬථаІНа¶Ѓа•§ ටගථග а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ЄаІЗа¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ ටа¶∞аІБа¶£ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶≤а¶ња¶ЬаІЗථаІНа¶°а¶Ња¶∞а¶њ а¶єа¶ња¶∞аІЛ-а¶Ха¶≤аІН඙а¶Хඕඌа¶∞ а¶∞ඐගථයаІБа¶°а•§ ටа¶∞аІБа¶£ ඁථа¶ХаІЗ а¶Жа¶ХаІГа¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Еа¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶ХаІНඣඁටඌ а¶Ыа¶ња¶≤ ටඌа¶Ба¶∞а•§ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х ඪථаІНටаІНа¶∞ඌඪඐඌබаІА а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жයඁබ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ ථඌа¶Яа¶ХаІЗа¶∞ а¶∞аІЛඁඌථаІНа¶Яа¶ња¶Х ථඌаІЯа¶Ха•§ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Жයඁබ а¶Єа¶ЃаІНඐථаІНа¶ІаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ බаІИථගа¶Х а¶Єа¶Вඐඌබ ඙ටаІНа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶∞ аІ®аІ¶-аІІаІ®-аІЃаІ™ ටඌа¶∞а¶ња¶Ц а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶∞ ඙а¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶ХаІЯаІЗа¶Х а¶Єа¶Ва¶ЦаІНа¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ගට а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ЄаІЗа¶Яа¶њ а¶Ха¶Цථа¶У ඙аІБа¶ЄаІНටа¶Ха¶Ња¶Ха¶Ња¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶Хඌපගට а¶єа¶≤аІЗ ඙ඌආа¶Х ටඌа¶Ба¶∞а¶Єа¶ЃаІНඐථаІНа¶ІаІЗ а¶Жа¶∞аІЛ а¶ђа¶ња¶ЄаІНටඌа¶∞ගට а¶ЬඌථටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌа¶∞ а¶ЬаІАඐථаІЗ ටගථග а¶ђа¶єаІБа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Па¶ЦඌථаІЗ පаІБа¶ІаІБ ටඌа¶Ба¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶ШථගඣаІНආ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඥඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ва¶ХаІНඣග඙аІНට а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶Ша¶Яථඌа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶У඙а¶∞ ඙аІБа¶≤ගපаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞аІНа¶ђа¶ХаІНа¶Ја¶£а¶ња¶Х ථа¶Ьа¶∞ а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ђа¶ЊаІЬගටаІЗа¶У ටඌа¶Ба¶∞ а¶У඙а¶∞ ථа¶Ьа¶∞ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЗථаІНа¶ЯаІЗа¶≤а¶ња¶ЬаІЗථаІНа¶Є а¶ђаІНа¶∞а¶Ња¶ЮаІНа¶ЪаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶≤аІЛа¶Х а¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶ХаІНа¶Ја¶£аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ථගඃаІБа¶ХаІНට а¶Ыа¶ња¶≤а•§ а¶П а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶У ටගථග බඁаІЗථ ථග, ටඌа¶Ба¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь ටගථග а¶Ъа¶Ња¶≤а¶њаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ња¶≤аІЗа¶®а•§ ථගඁаІНථаІЛа¶ХаІНට а¶Ша¶Яථඌа¶ЧаІБа¶≤аІЛ а¶ЄаІЗа¶З ඙аІНа¶∞а¶Ѓа¶Ња¶£ බаІЗа¶ђаІЗа•§

а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶ЄаІБа¶ѓаІЛа¶Ч ඙аІЗа¶≤аІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ බаІЗපаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶Ња¶ІаІАථටඌ а¶Па¶ђа¶В а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯаІЗа¶∞ ඙පаІНа¶Ъа¶ЊаІО඙බටඌа¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶®а•§ ටගථග а¶ђа¶≤ටаІЗථ බаІЗප а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ХаІЗ а¶Еа¶ЬаІНа¶Юඌථටඌ, а¶ХаІБа¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Па¶ђа¶В බඌа¶∞ගබаІНа¶∞аІНа¶ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶ђа¶ња¶ЈаІЯаІЗ යගථаІНබаІБ а¶Єа¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ѓа¶Ха¶ХаІНа¶Ј යටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶П а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІНа¶ѓ а¶Ха¶њ а¶Й඙ඌаІЯаІЗ ඙аІВа¶∞а¶£ а¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЃаІЛа¶єа¶Ња¶ђа¶ња¶ЈаІНа¶Я ටа¶∞аІБа¶£ ඁථаІЗ а¶ЄаІЗ ඙аІНа¶∞පаІНථ а¶Ьа¶Ња¶ЧаІЗ ථග, а¶Ьа¶Ња¶Ча¶Њ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђа¶ња¶Х а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ а¶∞а¶ња¶ХаІНа¶∞аІБа¶Я а¶єаІЯаІЗ ඙аІЬа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§

—————

යගථаІНබаІБ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІЗа¶≤ථ а¶Й඙а¶≤а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶ЃаІБබаІНа¶∞ගට ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞඙ටаІНа¶∞ а¶Па¶ђа¶В ථаІНඃඌපථඌа¶≤ а¶ЃаІЗа¶°а¶ња¶ХаІЗа¶≤ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЧаІЗа¶ЯаІЗ а¶ЭаІБа¶≤ථаІНට а¶ђаІНඃඌථඌа¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶≤а¶Ња¶Ѓ ථගа¶Ца¶ња¶≤ а¶≠а¶Ња¶∞ට යගථаІНබаІБ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ ථаІЗටඌ а¶°а¶ХаІНа¶Яа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЮаІНа¶ЬаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶П. а¶Єа¶њ. а¶ХаІЗа¶≤а¶Ха¶Ња¶∞ ඥඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶Жа¶Єа¶ђаІЗථ а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶ХаІНටаІГටඌ බаІЗа¶ђаІЗа¶®а•§ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІЗа¶≤ථаІЗ а¶ђа¶ња¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІАа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ђаІЗප ථගඣගබаІНа¶Іа•§ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Єа¶∞аІНа¶ђа¶ХаІНඣථ а¶ІаІБටගපඌа¶∞аІНа¶Я ඙а¶∞ටаІЗа¶®а•§ ටඌа¶Ба¶∞ а¶≤аІБа¶ЩаІНа¶Ча¶њ а¶Ыа¶ња¶≤а¶З а¶®а¶Ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶ХаІЗ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗථ, а¶ІаІБටග පඌа¶∞аІНа¶Я ඙а¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤аІБථ, а¶Уа¶Ба¶∞а¶Њ а¶Ха¶њ а¶ђа¶≤аІЗ පаІБථаІЗ а¶Жа¶Єа¶ња•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඁඌබаІНа¶∞а¶Ња¶Єа¶Ња¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞; а¶ІаІБටග а¶Ыа¶ња¶≤ а¶®а¶Ња•§ ඥඌа¶Ха¶Њ а¶Ха¶≤аІЗа¶ЬаІЗ а¶≠а¶∞аІНටග а¶єаІЯаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ඙аІНа¶∞ඕඁ а¶ІаІБටග а¶ХаІНа¶∞аІЯ а¶Ха¶∞а¶ња•§ а¶Па¶Х ඐථаІНа¶ІаІБа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ІаІБටග а¶ѓаІЛа¶Ча¶ЊаІЬ а¶Ха¶∞а¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶ђа¶ња¶ХаІЗа¶≤аІЗ බаІБвАЩа¶ЬථаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶Єа¶≠а¶ЊаІЯ а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓа•§ а¶°а¶ХаІНа¶Яа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЮаІНа¶ЬаІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶ХаІЗа¶≤а¶Ха¶Ња¶∞ а¶Йа¶≠аІЯаІЗа¶З а¶Йа¶ЧаІНа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа¶ња¶Х а¶ђа¶ХаІНටаІГටඌ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗа¶®а•§ බаІБвАЩа¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ ආගа¶Х а¶ХаІЗ а¶Жа¶Ь а¶ПටаІЛа¶Ха¶Ња¶≤ ඙а¶∞аІЗ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ыа¶њ ථඌ, а¶ХගථаІНටаІБ බаІБвАЩа¶ЬථаІЗа¶∞а¶З а¶Па¶Ха¶Ьථ а¶ђа¶≤аІЗа¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶ѓаІЗ, а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථа¶∞а¶Њ ඃබග а¶ПබаІЗපаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯ ටඌයа¶≤аІЗ යගථаІНබаІБа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶≤аІАථ а¶єаІЯаІЗ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, ථටаІБа¶ђа¶Њ ඪඌටපвАЩ а¶ђа¶Ыа¶∞ а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶Па¶ђа¶В а¶ђа¶Єа¶ђа¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶ЃаІБа¶Єа¶≤ඁඌථа¶∞а¶Њ а¶ЄаІН඙аІЗථ යටаІЗ а¶ѓаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඐගටඌаІЬගට а¶єаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶У ටඌබаІЗа¶∞а¶ХаІЗ а¶ЄаІЗа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Жа¶∞а¶ђ а¶Єа¶Ња¶Ча¶∞ ඙ඌа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶ђаІЛа•§ ටа¶Цථ а¶ђа¶ња¶≤аІЗටаІЗ а¶Ъа¶≤а¶ЫаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЙථаІНа¶° а¶Хථ඀ඌа¶∞аІЗථаІНа¶Є а¶Па¶ђа¶В а¶Ьඌටගа¶Чට ථаІЯ а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа¶ња¶Х а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶∞аІНඕ ථගаІЯаІЗ බа¶∞а¶Ха¶Ја¶Ња¶Ха¶Ја¶ња•§ ඙ඌа¶ЮаІНа¶Ьа¶Ња¶ђаІЗ а¶Ъа¶≤а¶ЫаІЗ а¶ЬаІЛа¶∞ පаІБබаІНа¶Іа¶њ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤а¶®а•§ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІА බаІЯඌථථаІНබ а¶Ыа¶ња¶≤аІЗථ а¶Жа¶∞аІНа¶ѓа¶Єа¶Ѓа¶Ња¶Ь а¶Па¶ђа¶В පаІБබаІНа¶Іа¶њ а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ ථаІЗа¶§а¶Ња•§ බаІЯඌථථаІНබаІЗа¶∞ а¶ЃаІГටаІНа¶ѓаІБа¶∞ ඙а¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ЃаІА පаІНа¶∞බаІН඲ඌථථаІНබ а¶Р а¶ЖථаІНබаІЛа¶≤ථаІЗа¶∞ ථаІЗටඌ а¶єа¶®а•§ аІІаІѓаІ®аІђ а¶Єа¶Ња¶≤аІЗ а¶ЖඐබаІБа¶∞ а¶∞පаІАබ ථඌඁа¶Х а¶Па¶Х а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ХаІНටගа¶∞ а¶ЫаІБа¶∞а¶ња¶Ха¶Ња¶ШඌටаІЗ ටගථග ථගයට а¶єа¶≤аІЗ යගථаІНබаІБ-а¶ЃаІБа¶Єа¶≤а¶ња¶Ѓ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ බඌа¶∞аІБථ а¶Еඐථටග а¶Ша¶ЯаІЗа•§ а¶Ха¶≤а¶Хඌටඌ а¶Па¶ђа¶В ඥඌа¶Ха¶ЊаІЯ а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа¶ња¶Х බඌа¶ЩаІНа¶Ча¶Њ а¶єаІЯ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶Ыа¶ња•§

а¶ђа¶≤а¶Ња¶ђа¶Ња¶єаІБа¶≤аІНа¶ѓ, යගථаІНබаІБ а¶Ѓа¶єа¶Ња¶Єа¶≠а¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІНа¶ЃаІЗа¶≤ථаІЗ а¶Р а¶Йа¶ЧаІНа¶∞ а¶ђа¶ХаІНටаІГටඌ පаІБථаІЗ а¶ђаІЗථа¶ЬаІАа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єаІЗа¶ђ а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶ЦаІБа¶ђа¶З а¶ХаІНа¶ЈаІБබаІНа¶ІаІНа¶ђ а¶єа¶За•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶Єа¶≠а¶Њ පаІЗа¶Ј а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶З а¶ђаІЗа¶∞а¶њаІЯаІЗ ඙аІЬа¶њ а¶Па¶ђа¶В ඪබа¶∞а¶Ша¶Ња¶ЯаІЗ а¶Ха¶∞аІЛථаІЗපථ ඙ඌа¶∞аІНа¶ХаІЗ а¶Ъа¶≤аІЗ а¶ѓа¶Ња¶За•§ а¶ЄаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶ЪаІАථඌඐඌබඌඁ а¶ЦаІЗаІЯаІЗ а¶∞ඌට а¶Жа¶Яа¶Яа¶Њ ථвАЩа¶Яа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶Жа¶Єа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЖථаІНа¶°а¶Ња¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶ЃаІЯබඌථаІЗа¶∞ (ඐඌයඌබаІБа¶∞ පඌය ඙ඌа¶∞аІНа¶Х) а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ ඙аІМа¶Ба¶ЫаІЗ බаІЗа¶Ца¶њ а¶Жටа¶ЩаІНа¶Ха¶ЧаІНа¶∞а¶ЄаІНට а¶≤аІЛа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ බаІМаІЬаІЛබаІМаІЬа¶њ а¶ЫаІБа¶ЯаІЛа¶ЫаІБа¶Яа¶њ පаІБа¶∞аІБ а¶єаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶Ња¶ЃаІН඙аІНа¶∞බඌаІЯа¶ња¶Х බඌа¶ЩаІНа¶Ча¶Њ а¶≤аІЗа¶ЧаІЗ а¶Ча¶њаІЯаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶Хගථඌ а¶Жа¶Ь а¶Жа¶∞ ටඌ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ыа¶њ а¶®а¶Ња•§

(඙. аІѓаІ© вАУ аІѓаІ™, аІѓаІђ – аІѓаІ≠)

а¶ЯаІБ а¶ђа¶њ а¶Хථа¶Яගථගа¶Й…¬†

а¶ђа¶Ња¶Ыа¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞

Latest posts by а¶ђа¶Ња¶Ыа¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞ (see all)

- а¶Жа¶Ѓа¶њ – а¶Ьа¶єа¶ња¶∞ а¶∞а¶ЊаІЯයඌථ (аІІаІѓаІђаІ≠) - а¶Еа¶ХаІНа¶ЯаІЛа¶ђа¶∞ 31, 2024

- (а¶ђа¶З ඕගа¶Ха¶Њ) а¶ИපаІНа¶ђа¶∞ а¶ХаІЛа¶Яа¶ња¶∞ а¶∞а¶ЩаІНа¶Ча¶ХаІМටаІБа¶Х – а¶Ха¶Ѓа¶≤а¶ХаІБа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ЬаІБඁබඌа¶∞ - а¶Еа¶ХаІНа¶ЯаІЛа¶ђа¶∞ 12, 2024

- ථа¶Ьа¶∞аІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ъගආග: а¶Ђа¶Ьа¶ња¶≤ඌටаІБථаІНථаІЗа¶Єа¶Њ а¶У ථඌа¶∞а¶Ча¶ња¶Є’а¶ХаІЗ - а¶ЬаІБථ 13, 2024