а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ – ඁගපаІЗа¶≤ а¶ЂаІБа¶ХаІЛ (аІІ) Featured

аІІ

඙ඌа¶З඙ බаІБа¶За¶Ьථ

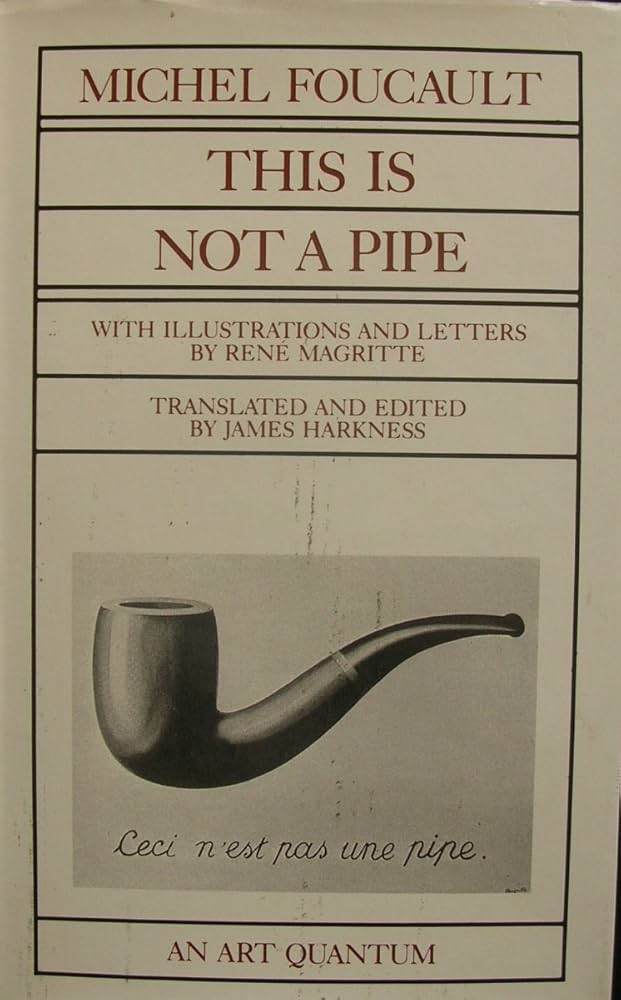

඙аІЯа¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞аІНඪථа¶Яа¶Њ, а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඃට බаІВа¶∞ ඁථаІЗ ඙ධඊаІЗ: а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඃටаІНථ ථගаІЯа¶Њ а¶Жа¶Ба¶Ха¶Њ ඙ඌа¶З඙, ථගа¶ЪаІЗ (а¶Ѓа¶ХаІНටඐ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Іа¶Ња¶Ба¶ЪаІЗ, а¶Зපа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶∞ ථаІЗа¶Ња¶Яа¶ђаІБа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶≤а¶Ња¶ЯаІЗ а¶ѓаІЗа¶ЃаІНථаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ඕඌа¶ХаІЗ, ථඌа¶За¶≤аІЗ а¶Ьගථගඪ඙ටаІНа¶∞ а¶ЪගථඌථаІЗа¶∞ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶ЄаІЗа¶∞ i පаІЗа¶ЈаІЗ а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ђаІЗа¶Ња¶∞аІНа¶°аІЗ а¶ѓаІЗඁථ а¶Іа¶Ња¶Ба¶ЪаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯ, а¶Пඁථ ඐඌථаІЗа¶ЊаІЯа¶Ња¶Я а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Іа¶Ња¶Ба¶ЪаІЗ, а¶Ха¶ЈаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Ѓа¶Ьа¶ђаІБට යඌටаІЗ) а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ථаІЗа¶Ња¶Я а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ: вАЬа¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌвАЭа•§

а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶≠а¶Ња¶∞аІНඪථа¶Яа¶Њ вАФ а¶Ѓа¶®аІЗ а¶єаІЯ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ පаІЗа¶ЈаІЗа¶∞а¶Яа¶Њ вАФ Aube √† lвАЩAntipodes-а¶Пii а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ђаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶З ඙ඌа¶З඙, а¶Па¶Ха¶З а¶Па¶Ьа¶єа¶Ња¶∞, а¶Па¶Ха¶З යඌටаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђаІЗටа¶∞а¶Ђа¶Њ [ථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНа¶Ј], а¶ЄаІАа¶Ѓа¶Ња¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ, а¶Еථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶ђа¶Єа¶Ња¶∞ ඐබа¶≤аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Жа¶∞ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ බаІБа¶За¶Яа¶Ња¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Ња•§ а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶Яа¶Њ ථගа¶ЬаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶За¶ЬаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ, а¶За¶ЬаІЗа¶≤ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ча¶њаІЯа¶Њ а¶Ша¶∞аІЗа¶∞ а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗа¶∞ ටа¶ХаІНටඌа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶ђа¶Єа¶Њ, ටа¶ХаІНටඌа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶У ඙ඣаІНа¶Я බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Єа¶ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ, а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ ඁටа¶З а¶єаІБа¶ђа¶єаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђа¶єаІБට а¶ђаІЬа•§

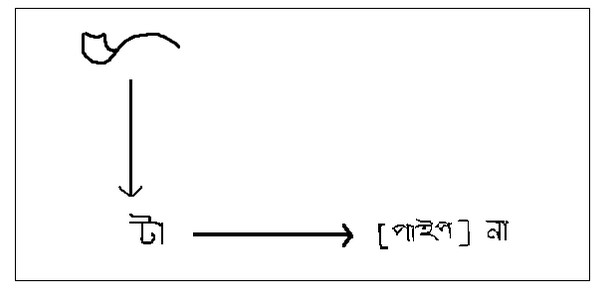

඙аІЯа¶≤а¶Њ а¶Єа¶Ва¶ЄаІНа¶Ха¶∞а¶£а¶Яа¶Њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞а¶З а¶Ха¶Яа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶єа¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶њ බගаІЯа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞аІЗ а¶Еа¶ЄаІЗа¶ЊаІЯа¶Ња¶ЄаІНටගටаІЗ а¶Ђа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯа•§ බаІБа¶З ථඁаІНа¶ђа¶∞а¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶Ња¶ХаІНа¶ЈаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ඐඌථඌථаІЗа¶Њ а¶Жа¶ђа¶Ыа¶Ња¶≤а¶ња¶∞аІЗ [Ambiguity] а¶ђа¶єаІБ а¶ЧаІБа¶£ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶За¶ЬаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶Ча¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗ ආаІЗа¶Є බගаІЯа¶Њ а¶ХඌආаІЗа¶∞ ඙ඌаІЯа¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ බඌа¶БаІЬа¶ЊаІЯа¶Њ а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶Яа¶Њ а¶ђаІБа¶Эа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Ьථ ඙аІЗа¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІЗа¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶В: а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶ЃаІЗа¶≤ а¶Ха¶Ња¶Ѓ, а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶Па¶Х බа¶∞аІНපа¶ХаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶За¶Ча¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ-а¶Єа¶є а¶Ца¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶За¶∞а¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ, а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ а¶Уа¶З ඙аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶Ха¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ а¶ђа¶Њ බа¶∞аІНපа¶ХаІЗа¶∞аІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶ЊаІЯа¶Њ බගඐаІЗа•§ ටඌа¶∞ ඙а¶∞а¶У а¶Па¶З а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІБа¶Ѓ යඌටаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Њ ථඌ ආගа¶Х ඙аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶Яа¶Ња¶∞ а¶Яа¶Ња¶За¶ЯаІЗа¶≤ ථඌ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶∞ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶Еа¶Вප; පගа¶≤аІН඙аІА а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ යබගඪаІЗа¶∞ а¶Ча¶∞а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞а¶њ; а¶ЧаІЗа¶Ња¶Яа¶Њ а¶Жа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ња¶Ьථа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ца¶Єа¶Ца¶Єа¶Њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ; а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗа¶∞ ඙ඌප ඙ඌප [wide] ටа¶ХаІНටඌ вАФ а¶Єа¶ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶ЗටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶Зටඌа¶ЫаІЗ а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Єа¶∞аІБа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ђаІЗа¶Ња¶∞аІНа¶°а•§ а¶єаІЯටаІЗа¶Њ а¶Па¶ХаІНඣථа¶З а¶ЃаІБа¶Ыථගа¶∞ а¶Па¶Х а¶ЃаІЗа¶Ња¶Ыа¶Њ а¶ЪගටаІНа¶∞ а¶Жа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ බаІБа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶З а¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗ බගඐаІЗа•§ а¶єаІЯටаІЗа¶Њ вАЬа¶≠аІБа¶≤вАЭа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ (а¶Жа¶Єа¶≤аІЗа¶З ඙ඌа¶З඙ ඐඌබаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Па¶Ба¶ХаІЗ, ථඌаІЯа¶≤аІЗ а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ а¶Ха¶ЗаІЯа¶Њ а¶Па¶≤ඌථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Пඁථ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓ а¶≤аІЗа¶ЦаІЗ) а¶ЄаІЗа¶Ња¶Іа¶∞ඌථаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶За¶Ча¶Њ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗ බගඐаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Єа¶Ња¶ЃаІЯа¶ња¶Х ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Ба¶Ъа¶Ња¶≤вАФ (вАЬа¶≠аІБа¶≤-а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶њвАЭ а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≠аІБа¶≤-а¶ђаІЗа¶Ња¶Эа¶Ња¶ђаІБа¶Эа¶њ а¶єа¶За¶ЄаІЗ а¶ђаІЗа¶Ња¶Эа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ)-а¶∞аІЗ а¶Уа¶З а¶Па¶Х ඙аІЗа¶Ња¶ЫаІЗа¶З ඪඌබඌ а¶ІаІБа¶≤а¶Њ ඐඌථඌаІЯ а¶ЙаІЬа¶ЊаІЯа¶Њ බගඐаІЗ?

а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶∞඙а¶∞аІЗа¶У а¶Па¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ ඙ඌටа¶≤а¶Њ а¶Ха¶ња¶Єа¶ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Жа¶ђа¶Ыа¶Ња¶≤а¶њ; а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඐඌබаІЗ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶Ха•§ ඙ඌа¶З඙ а¶Па¶ЦඌථаІЗ බаІБа¶За¶Яа¶Ња•§ ථඌа¶Ха¶њ а¶Ха¶УаІЯа¶Њ а¶Йа¶Ъගට а¶єа¶ђаІЗ, а¶Па¶Ха¶З ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В? ථඌа¶Ха¶њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ а¶Жа¶∞ а¶Уа¶З ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В, а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථඌаІЯа¶≤аІЗ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶Жа¶≤ඌබඌ ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶Пඁථ а¶Жа¶≤ඌබඌ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В? а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ, ථඌа¶Ха¶њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶ђа¶Њ а¶Уа¶За¶Яа¶Њ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Ња¶Яа¶Ња¶З ඙ඌа¶З඙ а¶ђа¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ? ථඌа¶Ха¶њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞, а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඐබа¶≤аІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓаІЗа¶З а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗ а¶Пට а¶≠а¶Ња¶≤аІЗа¶Њ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ ථඌ а¶Ьа¶ња¶Ча¶ЊаІЯа¶Њ ඙ඌа¶∞а¶њ ථඌ: ඙аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶Ха¶ња¶ЄаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ? вАЬа¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ђаІЗа¶Ња¶∞аІНа¶°аІЗ а¶Єа¶Ња¶ЬඌථаІЗа¶Њ а¶≤а¶Ња¶Зථа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ බаІЗа¶ЦаІЗа¶Њ вАФ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Њ බаІЗа¶ЦඌථаІЗа¶Њ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Уа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶∞а¶Њ ථаІВථаІНඃටඁ ඙ඌа¶У ථඌ а¶єаІЬа¶Ха¶ЊаІЯаІЗ а¶ђа¶Њ ථඌ඀а¶∞ඁඌථග ථඌ а¶Ха¶∞аІЗ ථа¶Ха¶≤ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶≠аІБа¶≤ а¶Ха¶За¶∞аІЗа¶Њ ථඌ а¶ѓаІНඃඌථ; ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЗа¶Њ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ, а¶Па¶З а¶ЫаІЗа¶≤аІЗඁඌථаІБа¶Ја¶њ а¶єа¶ња¶Ьа¶ња¶ђа¶ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§вАЭ

а¶Жа¶∞ ථඌаІЯа¶≤аІЗ а¶єаІЯටаІЗа¶Њ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓа¶Яа¶Њ а¶ЄаІЗа¶Ња¶Ьа¶Њ а¶Уа¶З а¶ђаІЗ-а¶Єа¶Ња¶За¶Ь, а¶≠ඌඪඁඌථ, ඙а¶∞а¶Ѓ ඙ඌа¶З඙а¶ЦඌථаІЗа¶∞ вАФ а¶Ѓа¶Ња¶®аІЗ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ь а¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶ђа¶Њ а¶ЦаІЗа¶ЊаІЯа¶Ња¶ђаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Жа¶ЩаІБа¶≤ බаІЗа¶Ца¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗа•§ ටඌаІЯа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ ඙аІЬа¶Њ а¶Йа¶Ъа¶њаІО, вАЬඪටаІНа¶ѓа¶ња¶Ха¶Ња¶∞ ඙ඌа¶З඙ බаІЗа¶ЦථаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶За¶Ча¶Њ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶У а¶®а¶Ња•§ а¶Уа¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ а¶ЄаІНа¶ђа¶™а¶®а•§ ඙аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ ඙аІЗа¶Ња¶ХаІНට а¶Па¶ђа¶В ඙а¶З඙а¶З а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жබа¶≤ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶ЪගටаІНа¶∞а¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶З а¶Єа¶Ња¶ХаІНඣඌට ඪටаІНа¶ѓ а¶ХаІЯа¶Њ а¶ЃаІЗථаІЗ ථගටаІЗ а¶єа¶За¶ђа•§вАЭ

а¶Па¶∞ ඙а¶∞аІЗа¶У а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶Ња¶ЦаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЧаІЗ а¶ѓаІЗ, а¶ЪගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ вАФ а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ђаІЗа¶Ња¶∞аІНа¶°аІЗ ථඌ а¶ХаІНඃඌථа¶≠а¶Ња¶ЄаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Ыа¶Ња¶За¶ѓа¶ЉаІЗа¶З а¶єаІЗа¶Ња¶Х а¶Ча¶њаІЯа¶Њ вАФ а¶ѓаІЗа¶З ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶За¶ЄаІЗ, а¶Па¶З вАЬථගа¶Ъа¶ЊвАЭ а¶™а¶Ња¶З඙а¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ඙аІНа¶∞а¶ЄаІНඕ (а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓа¶Яа¶Њ, а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ а¶Жа¶∞ ථගа¶ЪаІЗа¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶°а¶Ња¶∞ බаІБа¶За¶Яа¶Њ), а¶≤а¶ЃаІНа¶ђа¶Ња¶З (а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶ЃаІЗа¶∞аІЗ බаІБа¶З а¶Єа¶Ња¶За¶°, а¶За¶ЬаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ඙ඌаІЯа¶Њ), а¶Жа¶∞ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ටඌ (а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗа¶∞ ටа¶ХаІНටඌа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Ха¶ЧаІБа¶≤а¶Њ) බගаІЯа¶Њ බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶≤а¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІНඕඌථඌа¶ЩаІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗ පа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Яа¶Ха¶ЊаІЯ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІЗа¶Ња¶ХаІНට а¶ЬаІЗа¶≤а•§ а¶Йа¶≤аІНа¶Яа¶Њ බගа¶ХаІЗ а¶Йа¶Ба¶Ъа¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Ња¶∞ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶ЄаІНඕඌථඌа¶ЩаІНа¶Х ථඌа¶За•§ а¶Па¶∞ ඐගපඌа¶≤ а¶Єа¶Ња¶За¶Ь а¶Па¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථа¶∞аІЗ а¶ЕථගපаІНа¶Ъගට а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗаІЯ (Tombeau des lutteurs-а¶П iii බඌථඐаІАаІЯ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶≠а¶Ња¶≤аІЗа¶Њ а¶ЄаІАඁඌථඌ-ඐඌථаІНа¶Іа¶Њ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶Яа¶Ха¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓаІЗа¶З а¶≠а¶Ња¶ђа¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЯа¶Њ а¶Жа¶ЄаІЗ, а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗ ටඌа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђа¶Яа¶Њ ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ)а•§ а¶Па¶З а¶ђаІЗ-а¶Єа¶Ња¶За¶Ьа¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Њ а¶Ха¶њ ඙аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶Яа¶Ња¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶Жа¶Ба¶Ха¶Њ, а¶ѓа¶Ња¶∞ ඁඌථаІЗ ඙аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞аІЗа¶Њ ඙аІЗа¶ЫථаІЗ а¶ђа¶За¶Єа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ? ථඌа¶Ха¶њ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗа¶З а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶За¶ЬаІЗа¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶∞а¶Ња¶ђа¶∞ а¶Й඙а¶∞аІЗ а¶≤а¶ЯаІНа¶Ха¶ЊаІЯ а¶Жа¶ЫаІЗ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠ඌ඙ а¶ђа¶Њ а¶ХаІБаІЯඌපඌа¶∞ ඁටථ, ඙аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶З ඁඌටаІНа¶∞ а¶Жа¶≤аІНа¶Ча¶Њ а¶єа¶Зටඌа¶ЫаІЗ вАФ а¶™а¶Ња¶З඙аІЗа¶∞ а¶ІаІЗа¶Ња¶БаІЯа¶ЊаІЯ (La Bataille de lвАЩArgonne-а¶П iv а¶ІаІЗа¶Ња¶БаІЯа¶Ња¶Єа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶ХආගථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ѓаІЗඁථ а¶Й඙ඁඌ а¶Жа¶∞ ට඀ඌටаІЗа¶∞ а¶ЦаІЗа¶≤ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Уа¶З а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ ථගаІЯа¶ЃаІЗ) ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞, а¶ЧаІЗа¶Ња¶≤а¶Ча¶Ња¶≤ а¶≠а¶Ња¶ђ ථගаІЯа¶Њ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶∞аІЗඌ඲ගටඌ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Яа¶У а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗ? а¶Еඕඐඌ පаІЗа¶Ја¶ЃаІЗа¶Ј а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Ха¶њ а¶Йа¶Ъගට ථඌ а¶ѓаІЗ, а¶Уа¶З ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Њ а¶За¶ЬаІЗа¶≤ а¶Жа¶∞ ඙аІЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶Яа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІЗа¶ЫථаІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶≠ඌඪටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗඁථ බаІЗа¶Ца¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ ටඌа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Њ а¶ђа¶ња¶∞а¶Ња¶Я? а¶ЄаІЗа¶З а¶ХаІНа¶ЈаІЗටаІНа¶∞аІЗ ට а¶Па¶∞ а¶Й඙аІЬа¶ЊаІЯ а¶Жа¶Єа¶Њ а¶Ча¶≠аІАа¶∞ටඌа¶Яа¶Њ, а¶ХаІНඃඌථа¶≠а¶Ња¶Є (а¶ђа¶Њ ඙аІНඃඌථаІЗа¶≤)- а¶Ђа¶Ња¶Яа¶ЊаІЯа¶Њ බගටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Зථඌа¶∞ а¶°а¶Ња¶За¶ЃаІЗථපථа¶Яа¶Њ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ а¶Жа¶ЄаІНටаІЗ, а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶Є ඙ඃඊаІЗථаІНа¶Я ඙ඌа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ථඌ а¶Пඁථ а¶Па¶Х а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ, а¶Йа¶Зආඌ а¶Жа¶За¶Єа¶Њ а¶Еа¶ЄаІАඁටа¶Х а¶ЂаІЗ඙аІЗ а¶ЙආටаІЗа¶ЫаІЗ?

а¶Па¶З а¶Жа¶ђа¶Ыа¶Ња¶≤а¶њ ථගаІЯа¶Ња¶У බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶Ыа¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ыа¶ња•§ а¶ђа¶Њ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЦаІБа¶ђа¶З ඪථаІНබаІЗа¶є а¶≤а¶Ња¶ЧටаІЗа¶ЫаІЗ ටඌ а¶єа¶За¶≤аІЗа¶Њ а¶Йа¶Ба¶Ъа¶Њ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶ЫаІБа¶Я а¶≠а¶Ња¶Єа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђ а¶Жа¶∞ ථගа¶Ъа¶Њ-а¶Яа¶Ња¶∞ ඙аІЗа¶Ња¶ХаІНට а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ь а¶ђа¶ња¶∞аІЗа¶Ња¶Іа¶Яа¶Ња•§ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЯаІБ а¶Ха¶Ња¶Ы ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤аІЗ а¶Ъа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶Ња¶ЦаІЗ ඙ධඊаІЗ, а¶ѓаІЗа¶З а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗа¶∞аІЗ ටඌа¶∞ а¶Ца¶Єа¶Ца¶Єа¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ ථගа¶∞ඌ඙බ а¶Жа¶∞ ඙ඣаІНа¶Я බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Уа¶За¶Яа¶Ња¶∞ а¶У඙а¶∞ а¶За¶ЬаІЗа¶≤аІЗа¶∞ ඙ඌаІЯа¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶Њ, а¶ѓаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Й඙а¶∞ ආаІЗа¶Є බගаІЯа¶Њ а¶ХаІНඃඌථа¶≠а¶Ња¶ЄаІЗ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ а¶Жа¶Яа¶ХඌථаІЗа¶Њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ ථගаІЯа¶Њ а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶Яа¶Њ බඌа¶БаІЬа¶ЊаІЯа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ вАФ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶Ња¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Яа¶Ња•§ ඙ඌаІЯа¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඁඌටаІНа¶∞ ටගථа¶Яа¶Њ а¶ЫаІЗа¶Ња¶ЯаІНа¶Я а¶ЫаІЗа¶Ња¶ЯаІНа¶Я ඐගථаІНබаІБටаІЗ а¶ЃаІЗа¶ЭаІЗа¶∞аІЗ а¶Яа¶Ња¶Ъ а¶Ха¶∞аІЗ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ, а¶ЧаІЗа¶Ња¶Яа¶Њ а¶Жа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ња¶Ьථ, а¶Жа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ња¶Ьථ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Хගථඌ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Ња¶У а¶Па¶Цථ а¶≠а¶Ња¶ђа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶ЈаІЯ, а¶Жа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ња¶Ьථа¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶ђ а¶Ѓа¶Ьа¶ђаІБටග а¶ХаІЗа¶°а¶ЉаІЗ ථаІЗаІЯа•§ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶ЖඪථаІНථ ඙ටථ? а¶За¶ЬаІЗа¶≤, а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶Ѓ, а¶ХаІНඃඌථа¶≠а¶Ња¶Є а¶ђа¶Њ ඙аІНඃඌථаІЗа¶≤, а¶Ыа¶ђа¶њ, а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶ІаІНа¶ђа¶Є? а¶ЪаІМа¶Ъа¶ња¶∞ а¶Хඌආ, а¶Цඌථа¶Цඌථ а¶ЫаІБа¶∞ට, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞ а¶≤ථаІНа¶°а¶≠ථаІНа¶° а¶єа¶ЗටаІЗ а¶єа¶ЗටаІЗ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ පඐаІНබа¶З а¶Єа¶Ња¶ЬඌථаІЗа¶Њ ථඌ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඁටථ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ а¶єаІЯටаІЗа¶Њ? а¶Єа¶ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ѓа¶Ња¶ЯගටаІЗ а¶ЫаІЬа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Ыа¶ња¶Яа¶ЊаІЯ ඙ධඊаІЗ ඕඌа¶Ха¶ђаІЗ, ටа¶Цථа¶У а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ, ඁඌ඙а¶ЬаІЗа¶Ња¶Ц а¶ђа¶Њ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶Є ඙ඃඊаІЗථаІНа¶Я а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ඐගපඌа¶≤ ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Њ ටඌа¶∞ а¶Еа¶Іа¶∞а¶Њ, а¶ђаІЗа¶≤аІБථ-ඁටථ а¶ЕථаІЬ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌ ථගаІЯа¶Њ ඕඁඕඁ а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ?

аІ®

඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Ба¶Ъ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ

а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ (а¶Ж඙ඌටට ඙аІЯа¶≤а¶Њ а¶≠а¶Ња¶∞аІНඪථа¶Яа¶Њ ථගаІЯа¶Ња¶З а¶Жа¶≤ඌ඙ а¶Ха¶∞а¶ЃаІБ) а¶ђаІЗа¶Ња¶Яඌථගа¶Ха¶Ња¶≤ а¶ЃаІНඃඌථаІБа¶ѓа¶ЉаІЗа¶≤ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථаІЗаІЯа¶Њ а¶ѓаІЗ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ ඙ඌටඌа¶∞ ඁටථа¶З а¶Єа¶єа¶Ь: а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞а¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ථඌඁ බගටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ПඁථаІЗ а¶Жа¶Ба¶Ха¶Њ а¶єа¶За¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ а¶ЪаІЗථඌа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶єа¶Ь а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶єаІЯ ථඌ; а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶ЊаІЯа¶У а¶≠а¶Ња¶≤аІЗа¶Ња¶З а¶ЬඌථаІЗ вАФ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ вАЬ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ ථඌඁвАЭv ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Єа¶єа¶Ь а¶Жа¶∞ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶Ха¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඁට ථඌඁ ථඌа¶За•§ а¶Хඕඌ а¶єа¶За¶≤аІЗа¶Њ, ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞а¶Яа¶Ња¶∞ а¶Жа¶Ьගඐ඙ථඌ а¶Ыа¶ђа¶њ а¶Жа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ вАЬа¶ХථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶°а¶ња¶ХපථвАЭ а¶•аІЗа¶ХаІЗ а¶ЖඪටаІЗа¶ЫаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶≠а¶Ња¶≤аІЗа¶Њ а¶Хඕඌ, а¶ХаІЯа¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶њ: а¶ХථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶°а¶ња¶Хපථ а¶Ца¶Ња¶≤ගඁඌටаІНа¶∞ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ, ථඌаІЯа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶З а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶єа¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶З а¶ѓа¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Я ඁඌටаІНа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶ХථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶°а¶ња¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶њ а¶єа¶ЗටаІЗа¶З ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗа¶Њ ථඌ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Па¶∞ [а¶Єа¶Ња¶ђа¶ЬаІЗа¶ХаІНа¶Я] а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЄаІЛа¶Ьඌඪඌ඙аІНа¶Яа¶Њ а¶Зපඌа¶∞а¶Ња•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶Ѓа¶ња¶Ыа¶Њ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Яа¶Њ а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗ вАФ а¶¶аІЗа¶Ца¶Ња¶З а¶ѓа¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗвАФ а¶Зපඌа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Њ ටඌа¶∞аІЗ а¶≠аІЗа¶∞а¶ња¶Ђа¶Ња¶З а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ? а¶ХගථаІНටаІБ а¶ХаІЗа¶°а¶Ња¶З а¶ђа¶Њ а¶Єа¶ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶Єа¶≤а¶њ ටа¶∞аІНа¶Х а¶Ха¶∞а¶ђаІЗ, а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗа¶∞ බඌа¶Ча¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗа¶З а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙? а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ха¶њ а¶ХаІЯටаІЗа¶З а¶єа¶За¶ђаІЗа¶Њ: а¶Жа¶≤аІНа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ, а¶ХаІНඃඌඁථ а¶Ха¶Ња¶Ба¶Ъа¶Ња¶ђаІБබаІНа¶ІаІНа¶ѓа¶Ња¶Ѓа¶њ! а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Яа¶Њ ඙ඌа¶∞аІНа¶ЂаІЗа¶ХаІНа¶Яа¶≤а¶њ ඪටаІНа¶ѓ, а¶ѓаІЗа¶єаІЗටаІБ ඙ඣаІНа¶Яа¶З බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ, ථගа¶ЬаІЗ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ ඙ඌа¶З඙ а¶®а¶Ња•§ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗа¶У, а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶∞аІЗа¶УаІЯа¶Ња¶Ь а¶єа¶За¶≤аІЛ: а¶Па¶З а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ а¶Ха¶њ? а¶ХаІЗථ, а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶ЫаІБа¶∞, а¶ЪаІМа¶Ха¶Њ, а¶ЂаІБа¶≤а•§ а¶Жа¶Ча¶ња¶≤а¶Њ බගථаІЗа¶∞ а¶∞аІАටග, ටඐаІЗ ඐථගаІЯඌබ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ථඌ, а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Уа¶ЄаІНටඌබග, а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Ња¶°аІЗа¶Ѓа¶ња¶Х а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶ЃаІЗඌබаІНබඌ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶З а¶єа¶За¶≤аІЗа¶Њ а¶ЪаІЗථඌаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ, а¶ѓаІЗа¶З а¶ђа¶ЄаІНටаІБа¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ХаІЗඌථаІЗа¶Њ а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Ца¶Яа¶Ха¶Њ а¶ђа¶Њ а¶ІаІЛа¶БаІЯඌපඌ ථඌ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶ЊаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња•§ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ ඙ඌටඌ а¶ђа¶Њ а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°аІЗа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ ඙аІЗථаІНа¶Єа¶ња¶≤аІЗа¶∞ පаІАа¶Ј а¶Еඕඐඌ а¶Ъа¶ХаІЗа¶∞ ඙ඌටа¶≤а¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶ЄаІНටа¶∞ а¶єа¶УаІЯඌටаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ථඌа¶За•§ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ а¶ХаІЛථаІЛ ටаІАа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶Жа¶ЩаІНа¶ЧаІБа¶≤аІЗа¶∞ ඁටථ බаІВа¶∞аІЗа¶∞ а¶ђа¶Њ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶∞ ථගа¶∞аІНබගඣаІНа¶Я а¶ХаІЛථаІЛ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ බගа¶ХаІЗ ටඌа¶Х а¶Ха¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Ња¶З ඙ඌа¶За¶™а•§

а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Еථගඐඌа¶∞аІНа¶ѓа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Ња¶З а¶ЂаІЗа¶≤а¶Њ (а¶°аІЗа¶ЃаІЛථаІНа¶ЄаІНа¶ЯаІНа¶∞аІЗа¶Яа¶ња¶≠ ඙аІНа¶∞аІЛථඌа¶Йථ, ඙ඌа¶З඙ පඐаІНබа¶Яа¶Ња¶∞ ඁඌථаІЗ, а¶Жа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶Жබа¶≤ а¶Єа¶ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞аІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ЊаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ඪඌ඲ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ) вАФ а¶Па¶ђа¶В බඌඐගа¶Яа¶Њ ඪටаІНа¶ѓ, а¶Ѓа¶ња¶Ыа¶Њ, ථඌа¶Ха¶њ а¶ХථаІНа¶ЯаІНа¶∞а¶Ња¶°а¶ња¶ХаІНа¶Яа¶∞а¶њ а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ ඁට а¶ХаІЛථаІЛ ඙ඌа¶∞а¶ЄаІН඙аІЗа¶ХаІНа¶Яа¶ња¶≠ ආගа¶Х а¶Ха¶За¶∞а¶Њ а¶ЙආටаІЗ ථඌ ඙ඌа¶∞а¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞аІЗ а¶ЃаІВа¶≤ට ඲ඌථаІНа¶Іа¶Ња¶Яа¶Њ а¶≤а¶Ња¶Ча¶ЊаІЯа•§

а¶ЬඌබаІБа¶Ча¶ња¶∞а¶ња¶Яа¶Њ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Е඙ඌа¶∞аІЗපථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶≤аІБа¶Ха¶ЊаІЯа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗ вАУ а¶Па¶З ඁට а¶Ђа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯа¶Њ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶њ ථඌ, а¶Ђа¶≤а¶Ња¶Ђа¶≤аІЗа¶∞ а¶Єа¶єа¶Ьа¶Ња¶Ѓа¶њ а¶Е඙ඌа¶∞аІЗපථа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЕබаІГපаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗ බගа¶ЫаІЗ а¶ХගථаІНටаІБ а¶≠а¶Ња¶Єа¶Ња¶≠а¶Ња¶Єа¶Њ а¶Еа¶ЄаІЛаІЯа¶Ња¶ЄаІНටගа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶ХඁඌටаІНа¶∞ а¶Па¶З а¶Е඙ඌа¶∞аІЗපථ බගаІЯа¶Ња¶З а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Е඙ඌа¶∞аІЗපථа¶Яа¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓvi а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Я ටа¶≤аІЗ ටа¶≤аІЗ ඐඌථඌа¶За¶ЫаІЗ, ටඌа¶∞඙а¶∞ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Ба¶Ъа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඪඌඐ඲ඌථаІЗ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶ЫаІЗа•§ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞аІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Й඙ඌබඌථ, ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Ба¶Ъ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶Ња¶За¶∞а¶УаІЯа¶Њ а¶Й඙ඌබඌථа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ බаІБа¶Зටа¶∞а¶Ђа¶Њ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌථ а¶Па¶ђа¶В а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х, а¶Єа¶ђ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Хඁ඙аІНа¶≤а¶ња¶Я а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථඌа¶Ха¶Ъ а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶Жа¶∞ පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ ඙ගа¶ЫаІЗ, а¶ХаІЗа¶Й а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞а¶У а¶Жа¶ЧаІЗ, а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ (а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ) а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞ ඙ඌа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ, ඐගපඌа¶≤, а¶≠ඌඪඁඌථ ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Њ а¶≠аІЗа¶ЄаІЗ а¶Уආඌа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗ вАФ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Іа¶∞аІЗ ථගටаІЗа¶З а¶єа¶ђаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єа¶За¶ЫаІЗ, ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶ЦаІБа¶≤аІЗа¶У а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶∞аІНඕටඌ а¶Жа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶∞аІНඕටඌа¶∞ а¶ЖаІЯа¶∞ථගа¶Х а¶ЕඐපаІЗа¶ЈаІЗа¶∞ යබගඪ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙ඌа¶ЗටаІЗа¶Ыа¶ња•§

а¶єа¶Ња¶Ьа¶Ња¶∞ а¶ђа¶Ыа¶∞аІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶УаІЯа¶Ња¶ЬаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ටගථ а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ ඙ඌа¶Я а¶ЪаІБа¶Ха¶ЊаІЯаІЗ а¶ЖඪටаІЗа¶ЫаІЗ: а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶Ѓа¶Ња¶≤а¶Ња¶∞аІЗ а¶Йа¶Ба¶Ъа¶ЊаІЯаІЗ а¶Іа¶∞а¶Њ, а¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞ ථඌ а¶Іа¶Ња¶За¶∞а¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶≤а¶Њ, а¶Ьගථගඪ඙ටаІНа¶∞а¶∞аІЗ බаІБа¶З ඙а¶∞ට පගа¶≤аІБа¶ХаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶Яа¶ХඌථаІЛа•§ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඙аІНа¶∞ඕඁට а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Жа¶∞ а¶ЧаІЬථа¶∞аІЗ ඃටа¶Яа¶Њ ඙ඌа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Ха¶Ња¶Ыа¶Ња¶Ха¶Ња¶Ыа¶њ а¶ЖථаІЗа•§ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ЬගථගඪаІЗа¶∞ а¶ЫаІБа¶∞ට а¶ЂаІБа¶Яа¶ЊаІЯаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ ඁට බඌа¶Ч ඕаІЗа¶ХаІЗ ටаІИа¶∞а¶њ а¶єаІЯа¶Њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶єа¶∞а¶Ђа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞а¶У а¶Єа¶ња¶∞а¶њаІЯа¶Ња¶≤ ආගа¶Х а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ыа¶Ња¶Ба¶ЪаІЗа¶∞ а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗ а¶≠а¶∞аІЗ බаІЗаІЯ, а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Ња¶∞ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶ЯаІЗපථ а¶Ха¶∞аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞аІЗ බගаІЯа¶Њ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶ђа¶≤а¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶Х බගа¶ХаІЗ, а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха¶∞аІЗ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Ђа¶ња¶Х а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Ха¶Ња¶Яа¶Ња¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶єа¶∞а¶Ђ බගаІЯа¶Њ а¶Жඐඌබ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Па¶ђа¶В а¶Ђа¶≤ට а¶Яඌථඌ-බඌа¶ЧаІЗа¶∞ ථගа¶∞ඐටඌа¶∞аІЗ а¶ЬаІЗа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§vii а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЕථаІНඃබගа¶ХаІЗ, а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞аІЗ а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЬඁගථаІЗ а¶ЫаІЬа¶ЊаІЯ බаІЗаІЯ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ ථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНඣටඌа¶Яа¶Њ, а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња¶ЦаІБа¶≤а¶ња¶≠а¶Ња¶ђа¶Яа¶Њ, а¶Ца¶Ња¶≤а¶ња¶≠а¶Ња¶ђа¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞ ථඌа¶З а•§ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶Х а¶ђа¶єаІБа¶∞аІВ඙аІА а¶ЫаІБа¶∞ටаІЗа¶∞ а¶Жа¶Зථ а¶ЃаІЗථаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶ЊаІЯටаІЗ а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶Х ඙а¶≤а¶ХаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ, පඐаІНබаІЗа¶∞ ඐඌථඌථа¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Эа¶ња¶Эа¶њ а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶Ь ඐඌථඌаІЯ බаІЗаІЯ, а¶ѓаІЗа¶З а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶Ь а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЧаІЬථаІЗа¶∞ ඥ඙ а¶ЂаІБа¶Яа¶ЊаІЯаІЗ ටаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Ха¶∞аІЗ ථඌ; а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶∞аІВ඙а¶∞аІЗа¶Ца¶Ња¶∞аІЗ ඙ඌටа¶≤а¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ъа¶Ња¶ЃаІЬа¶Њ ඐඌථඌаІЯ බаІЗаІЯ, а¶≠ගටа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Й඙а¶Ъа¶ЊаІЯ а¶ђаІЗа¶∞ а¶єаІЯа¶Њ а¶ЖඪටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞аІЗ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞аІЗ а¶Ђа¶≤аІЛ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶ѓаІЗа¶З а¶Ъа¶Ња¶ЃаІЬа¶Њ а¶ЫаІЗබඌ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶З а¶єаІЯа•§

а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Яа¶Яа¶≤а¶Ьа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶ПථаІНа¶ЯගටаІЗа•§ а¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶ња¶Х а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ ඙аІВа¶∞аІНа¶£а¶§а¶Ња¶∞аІЗ ථගаІЯа¶Њ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶Ха¶З а¶Хඕඌа¶∞аІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ පඐаІНබаІЗ а¶Ха¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶∞аІНඕаІНа¶ѓа¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Жа¶∞ а¶Па¶Ха¶З පඐаІНබ බගаІЯа¶Њ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Ьගථගඪ а¶Ха¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶≤ඌඪගටඌ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІБථඌ඀ඌ ථаІЗаІЯа•§ а¶∞аІЗа¶Яа¶∞а¶ња¶ХаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞ а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶∞аІВ඙а¶Ха•§ а¶ЬඁගථаІЗа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶ЬඌථаІЛ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Пඁථ බඌа¶Ч а¶Па¶ђа¶В а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶За¶Йථගа¶Х а¶Іа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ЃаІЗථаІЗ а¶ЦаІЛа¶≤аІЗ а¶Пඁථ а¶Ъа¶ња¶єаІНථ, а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞аІЗа¶∞ а¶Па¶Х ඪඌඕаІЗ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶≠а¶Ња¶ђ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Па¶З а¶ХаІНඣඁටඌа¶Яа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓа•§ а¶Ъа¶ња¶єаІНථ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ, а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞аІЗ පඐаІНබ ආගа¶Х а¶Ха¶∞ටаІЗ බаІЗаІЯ; බඌа¶Ч а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ, а¶ЬගථගඪаІЗа¶∞ а¶ЫаІБа¶∞ට ඐඌථඌа¶ЗටаІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ПඁථаІЗ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ыа¶≤аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Жа¶≤аІНа¶Ђа¶Ња¶ђаІЗа¶Яа¶ња¶Ха¶Ња¶≤ а¶Єа¶ња¶≠а¶ња¶≤а¶Ња¶За¶ЬаІЗපථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ ඙аІБа¶∞ඌථඌ බаІНඐථаІНබаІНа¶ђа¶∞аІЗ а¶ЃаІБа¶За¶ЪаІНа¶Ыа¶Њ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЧаІЛа¶ЄаІНටඌа¶Ха¶њ а¶Ха¶∞аІЗ: බаІЗа¶ЦඌථаІЛ а¶Жа¶∞ ථඌඁ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ; вАНа¶ЫаІБа¶∞ට බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Ха¶УаІЯа¶Њ; ඙аІНа¶∞ටගа¶∞аІВ඙ ඐඌථඌථаІЛ а¶Жа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНට а¶Ха¶∞а¶Њ; ථа¶Ха¶≤ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Зපඌа¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ; බаІЗа¶Ца¶Њ а¶Жа¶∞ ඙аІЬа¶Ња•§

බаІБа¶З බගа¶Х ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Іа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ටඌа¶∞ පගа¶Ха¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ ඙ඌа¶∞аІНа¶ЂаІЗа¶ХаІНа¶Я а¶Ђа¶Ња¶Бබа¶Яа¶Њ ඙ඌටаІЗа•§ а¶°а¶Ња¶ђа¶≤ а¶Ђа¶Ња¶Вපථ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Яа¶Х ථගපаІНа¶Ъගට а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Па¶Ха¶Њ а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶ХаІЛа¶∞аІНа¶Є а¶ђа¶Њ ථගа¶Цඌබ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶ѓаІЗа¶З а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЛ а¶®а¶Ња•§ а¶ЬඁගථаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ ඙ඌаІЯ а¶Пඁථ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ЬаІЛа¶Ца¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶Уටඌ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶єаІЗа¶∞а¶њ а¶ЫаІБа¶∞ටа¶Яа¶Њ а¶Ъඌ඙ඌаІЯ බගаІЯа¶Њ, а¶ѓаІЗа¶З а¶Ьа¶ђа¶∞а¶Ьа¶ЩаІНа¶Ч а¶Ча¶∞а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞а¶ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ђаІЛа¶ЭඌථаІЛ а¶Еа¶Єа¶ЃаІНа¶≠а¶ђ а¶Жа¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶Уа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЦаІЗබඌаІЯаІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶Ъа¶ња¶єаІНථа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ѓаІЗа¶З а¶ЬගථගඪаІЗа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤аІЗ, ඙ඌටඌа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЪඌටаІБа¶∞а¶ња¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Па¶ХаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶Па¶Х а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ ආගа¶Х а¶Уа¶З а¶Ьගථගඪа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ථඌඁඌаІЯаІЗа¶У а¶ЖථаІЗвАФ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ බаІЗа¶Ца¶≤аІЗ, а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ а¶ЬඁගථаІЗ а¶Ъа¶ња¶єаІНථа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ыඌ඙, а¶Жа¶Йа¶Яа¶≤а¶Ња¶Зථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЄаІАඁඌථඌ а¶Ьගථගඪа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ථඌඁаІЯаІЗ а¶ЖථаІЗ а•§ а¶Па¶ђа¶В ඐබа¶≤а¶Њ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ, а¶Ьа¶Ња¶єаІЗа¶∞а¶њ а¶ЫаІБа¶∞ටа¶∞аІЗ а¶ЦаІЛа¶БаІЬа¶Ња¶ЦаІБаІЬа¶њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єаІЯ, а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ а¶Пඁථ පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ බගаІЯа¶Њ а¶Ъа¶Ја¶Њ а¶єаІЯ; а¶ЦаІЛа¶БаІЬа¶Ња¶ЦаІБаІЬа¶њ а¶Ъа¶Ја¶Ња¶Ъа¶Ја¶њ а¶ЕථаІЬ, а¶Жа¶ђа¶Ыа¶Њ, а¶ђаІЗථඌඁග а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞а¶ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ѓа¶Ња¶Я а¶Ха¶∞аІЗ බගаІЯа¶Њ ඐගපаІЗа¶Ја¶ЊаІЯа¶£аІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶≤ а¶ђаІБථටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ѓаІЗа¶З а¶Ьа¶Ња¶≤ а¶ЧаІЬථа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Жа¶≤ඌ඙аІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЧටаІЗ ථඌඁ බаІЗаІЯ, ඙ඣаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Жа¶Яа¶Ха¶ЊаІЯаІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЬаІЛаІЬа¶Њ а¶Ђа¶Ња¶Бබ, а¶Йа¶≠аІЯа¶Єа¶Ва¶Ха¶Я: ටඌа¶За¶≤аІЗ ඙ඌа¶Ца¶ња¶∞ а¶ЙаІЬа¶Ња¶≤, а¶ЂаІБа¶≤аІЗа¶∞ а¶ЂаІБа¶≤ а¶єаІЯа¶Њ а¶Йආඌ, ඙аІЬටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞а¶Њ ඙а¶≤а¶Ња¶За¶ђаІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶ЃаІНථаІЗ?

а¶Па¶Цථ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶ХඕඌаІЯ а¶Жа¶Єа¶ња•§ ඙аІЯа¶≤а¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶ђ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ЄаІЛа¶Ьа¶Ња¶Яа¶Њ බගаІЯа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶Ха•§ බаІЗа¶Ца¶≤аІЗ ඁථаІЗ а¶єаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶Ба¶Ъ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ЯаІБа¶Ха¶∞а¶Њ-а¶Яа¶Ња¶Ха¶∞а¶Њ බගаІЯа¶Њ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶Ња•§ ඙аІЗа¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ ථඌඁ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Вපථ ටගථа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЙබаІНа¶Іа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЖථаІЗ вАФ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ђа¶Ња¶Вපථа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ъа¶∞ගටаІНа¶∞ ථඣаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓ ථගаІЯа¶Њ, а¶Па¶∞ а¶≤аІЗа¶За¶ЧаІНа¶ѓа¶Њ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඐථගаІЯඌබග а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Уа¶≤а¶ЊаІЯаІЗ බаІЗаІЯа•§

඙аІБа¶∞ඌථඌ ඙аІНа¶∞ටаІАа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ца¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞а¶ЯඌටаІЗ යඌථඌ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶Жа¶За¶Єа¶Њ а¶ђа¶Єа¶ЫаІЗа•§ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ ථගа¶ЪаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶≠а¶Ња¶ђа¶Чට а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶ЂаІЗа¶∞ට а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗ, а¶Жа¶За¶Єа¶Њ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ඪඌ඙аІЛа¶∞аІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞, ථඌඁ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞, а¶ђаІБа¶Эа¶ЊаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞, ඐගපаІНа¶≤аІЗа¶Ја¶£ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞, а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ ඙ඌටඌаІЯ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞а¶ња¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶≠аІЗටа¶∞ ඥаІБа¶Ха¶ЊаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶∞аІЛ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ вАЬа¶Ха¶ња¶ЪаІНа¶Ыа¶ЊвАЭ а¶єаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶≤а•§ а¶ЫаІБа¶∞ට ථගа¶ЬаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶З а¶єа¶УаІЯа¶ЊаІЯ а¶ЙආаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤, а¶ЬඁගථаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶єа¶∞а¶ЂаІЗа¶∞ а¶ХаІБа¶Ха¶Ња¶Ѓ а¶ѓаІЗа¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ටඌа¶∞аІЗ а¶Па¶Х ඙а¶≤а¶ХаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶За¶ЧаІНа¶ѓа¶Њ ථаІЗа¶ЃаІЗ а¶ЖඪටаІЗ а¶ђа¶Ња¶ІаІНа¶ѓ а¶Ха¶∞а¶Ыа¶ња¶≤аІЛа•§ а¶Єа¶ђа¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Жа¶≤ඌ඙ග ඙ගа¶Ыа¶Яඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗ а¶Па¶Цථ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ථටаІБථ а¶Ха¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶≠а¶Ња¶ђа¶Чට ථගа¶∞ඐටඌаІЯ а¶≠ඌඪටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Ња¶У а¶ђа¶ЗаІЯаІЗ ඙ඌටඌаІЯ а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶ђа¶Ња¶ЯаІЛаІЯа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ ඙аІБа¶∞ඌථඌ а¶∞аІАටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗ а¶ЂаІЗа¶∞ට а¶Жа¶Єа¶њ вАФ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Ња¶∞ ථගа¶ЪаІЗ а¶ѓаІЗа¶З а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Па¶Цථ ඙аІЬටаІЗ ඙ඌа¶∞ටаІЗа¶Ыа¶њ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶У а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶Ха¶∞а¶Њ вАФ а¶™а¶Ња¶З඙аІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ (а¶Па¶Цථа¶У а¶Жථධග඀ඌа¶ЗථаІНа¶°) а¶ЄаІАඁඌථඌа¶∞ а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗ ඙аІЗа¶ЗථаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶њ а¶Жа¶Ба¶За¶ХаІНа¶ѓа¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Па¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Й඙а¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ а¶ђа¶Єа¶ЊаІЯа¶Њ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗа¶З ඙аІЬටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶Па¶∞а¶Њ а¶єа¶За¶≤аІЛ පඐаІНබ බගаІЯа¶Њ а¶Жа¶Ба¶Ха¶Њ පඐаІНබ; а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ ආගа¶Х ඪඌඁථඌа¶Яа¶ЊаІЯ вАШа¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌвАЩ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶∞а¶ња¶ЂаІНа¶≤аІЗа¶ХаІНපථ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶За¶ЃаІЗа¶Ьа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Йа¶≤аІНа¶Яа¶Ња¶≠а¶Ња¶ђаІЗ, а¶ѓаІЗа¶З ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Ња¶У а¶Па¶Ха¶З යඌට а¶Па¶ђа¶В а¶Па¶Ха¶З а¶Ха¶≤а¶Ѓ බගаІЯа¶Њ а¶Жа¶Ба¶Ха¶Њ: ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ඃටа¶Яа¶Њ ථඌ а¶ЪගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶єа¶Ња¶ѓаІНа¶ѓаІЗ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶Њ а¶Еа¶≠а¶Ња¶ђа¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶ња¶Яа¶ЊаІЯ ටඌа¶∞ а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІЗපග а¶ЫаІЬа¶ЊаІЯаІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ а¶ЫаІЛа¶Яа¶ЫаІЛа¶Я а¶Жа¶Йа¶≤а¶Њ а¶Эа¶Ња¶Йа¶≤а¶Њ а¶єа¶∞а¶Ђ а¶Жа¶∞ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ а¶ЯаІБа¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЯаІБа¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЬаІБаІЬаІЗ а¶ЫаІЬа¶ЊаІЯ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Єа¶Ња¶Ва¶ХаІЗටගа¶Х а¶Ъа¶ња¶єаІНථаІЗ а¶Ча¶ња¶Ьа¶Ча¶ња¶Ь а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶≠ඌඐටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња•§ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ ඁට а¶ЧаІЬථ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ а¶≠ඌඐටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ња•§ ඙аІЯа¶≤а¶Њ а¶ЕබаІГපаІНа¶ѓ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶Х а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶Жа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В බаІБа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЧаІБа¶≤а¶ЊаІЯаІЗ බගа¶Ыа¶ња¶≤аІЛ: ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Я а¶ѓа¶Цථ а¶Ьගථගඪа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞а¶Ња¶∞ а¶Жа¶Єа¶≤ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ ටаІБа¶≤аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ЫаІЗ ටа¶Цථ а¶ЧаІЬථа¶Яа¶Њ ඃඌටаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶ІаІИа¶∞аІНа¶ѓ а¶ђа¶Ьа¶ЊаІЯ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗ а¶Жа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ ඃඌටаІЗ а¶Єа¶ђа¶Єа¶ЃаІЯ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶ЯаІЗපථаІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶З ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЄаІЗබගа¶ХаІЗ а¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤ а¶∞а¶Ња¶Ца¶ЫаІЗа•§

а¶Яа¶Яа¶≤а¶Ьа¶ња¶∞ а¶ђаІЗа¶≤а¶Ња¶У а¶ЄаІЗа¶За¶Ѓа•§ ඙аІЯа¶≤а¶Њ ථа¶Ьа¶∞аІЗ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Я а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶Х а¶°а¶Ња¶ђа¶≤а¶ња¶В ඐඌබ බගаІЯа¶Њ а¶Ыа¶ђа¶њ а¶Жа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЪаІНа¶Ыа¶Ња¶∞ а¶Єа¶єа¶Ь а¶Цඌටගа¶∞а¶ЯඌටаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ ඁථаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶ђаІЛа¶ђа¶Њ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЪаІЗථඌа¶∞ а¶≤аІЗа¶За¶ЧаІНа¶ѓа¶Њ ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я ඙ඣаІНа¶Я а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБ ථඌ а¶ђа¶≤аІЗа¶У а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶ЄаІНටаІБа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞аІЗ; а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථගа¶ЪаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ ථඌඁа¶Яа¶Њ вАЬа¶Еа¶∞аІНඕвАЭ а¶™а¶ЊаІЯ а¶ђа¶Њ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ ථගаІЯа¶Ѓ ඙ඌаІЯа•§ а¶ХගථаІНටаІБ, а¶Ха¶ња¶ЪаІНа¶Ыа¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞ඕඌа¶Чට а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ ටаІБа¶≤ථඌ а¶Ха¶∞а¶≤аІЗ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ බаІБа¶З ඙а¶≤аІНа¶≤а¶Њ ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶Ња¶°а¶ХаІНа¶Єа¶ња¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а•§ а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЬගථගඪаІЗа¶∞ ථඌඁ බගටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ѓаІЗа¶За¶Яа¶Ња¶∞ ථඌඁ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ ටаІЗඁථ а¶ХаІЛථаІЛ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞а¶З ථඌа¶З (а¶ЫаІБа¶∞ටа¶Яа¶Њ ඁඌථаІБа¶Ј а¶ЦаІБа¶ђ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶ЪаІЗථаІЗ, а¶≤аІЗа¶ђаІЗа¶≤а¶Яа¶Ња¶У а¶≠а¶Ња¶≤аІЛа¶З а¶Ьඌථඌ)а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ѓаІЗа¶З а¶ЃаІБа¶єаІВа¶∞аІНටаІЗ а¶Хගථඌ ථඌඁа¶Яа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Хඌප а¶Ха¶∞ටаІЗ ථගа¶ЫаІЗ, а¶Уа¶З а¶Ьගථගඪа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Уа¶З а¶Ьගථගඪ а¶ђа¶≤аІЗ а¶Еа¶ЄаІНа¶ђаІАа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ ථඌඁ බගа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶З а¶Жа¶Ьа¶ђ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЖඪටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶З ඕаІЗа¶ХаІЗ, а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථඌ а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ? а¶ѓаІЗа¶З а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶Х а¶Хඕඌ බаІБа¶З а¶ђа¶Ња¶∞ а¶ђа¶≤аІЗ (а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞а¶З ඃඕаІЗа¶ЈаІНа¶Я а¶єа¶ЗටаІЛ); а¶ѓаІЗа¶З а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶Жа¶∞ බаІЗа¶ЦඌථаІЛа¶∞аІЗ ටඌа¶≤а¶ЧаІЛа¶≤ ඙ඌа¶Ха¶ЊаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶≤аІБа¶Ха¶ЊаІЯаІЗ බаІЗаІЯа•§ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ а¶ЧаІЬථ බගටаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ, а¶Ъග඙ඌа¶Ъග඙ග а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Ъа¶ња¶єаІНථа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ а¶Ха¶ђаІБටа¶∞, а¶ЂаІБа¶≤, а¶ЭаІЬа¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞ බගටаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЪаІЛа¶Ца¶∞аІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶∞а¶Ха¶Ѓ ඙аІЬа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ђа¶ња¶∞ට ඕඌа¶ХටаІЗа¶З а¶єаІЯа•§ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ а¶ЂаІЛа¶Ба¶Яа¶Њ, а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓа¶∞аІЗ බඌа¶Ч, ඙аІНа¶ѓа¶Ња¶∞а¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶∞аІЗ а¶Ьඁගථ а¶ђа¶Њ а¶ЫаІЛ඙ вАФ а¶°а¶Ња¶®а¶Њ, а¶°а¶Ња¶≤, а¶ђа¶Њ ඙ඌ඙аІЬа¶њ а¶єаІЯа¶Њ ඕඌа¶ХටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ ටඌа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶Ъа¶ЊаІЯа¶Њ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶≤аІЛа¶Ха¶∞аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђаІЗ ථඌ, а¶≤аІЛа¶Ха¶Яа¶Њ а¶ХаІЛථаІЛ ඙ඌආа¶Х ථඌ, බа¶∞аІНපа¶Ха•§ ආගа¶Х ඙аІЬටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ вАНа¶ЧаІЬථа¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ЊаІЯаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЪаІЗථඌ පඐаІНබ а¶Жа¶∞ а¶ђаІЛа¶Эа¶Њ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Ъа¶Ња¶∞ ඙ඌප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЪගටаІНа¶∞а¶≤ග඙ගа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ЙаІЬа¶Ња¶≤ බගටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ, ඪඌඕаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІЬථаІЗа¶∞ а¶Ьа¶Ња¶єа¶ња¶∞а¶њ а¶Ьа¶Ња¶Ха¶Ьа¶Ѓа¶Х ථගаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ, а¶Жа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞а¶њ а¶Іа¶∞аІЗ ඙ඌа¶Х а¶ЦаІБа¶≤ටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Еа¶∞аІНඕ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯ පаІБа¶ІаІБ вАФ а¶™а¶Ња¶≤а¶Х а¶ђа¶Њ а¶ХаІЛථаІЛ а¶ЫаІЗа¶БаІЬа¶Њ ඙ඌටඌа¶∞ а¶Хඕඌ ඐඌබ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЂаІЛа¶Ба¶Яа¶Њ а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶У ටඌа¶∞඙а¶∞ а¶Жа¶∞ ඙аІЬаІЗ а¶®а¶Ња•§ බаІЗа¶ЦаІЗ а¶ѓа¶Ња¶З ඁථаІЗ а¶єаІЛа¶Х, ඙ඌа¶Ца¶њ, а¶ЂаІБа¶≤, а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶Жа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Іа¶∞ටаІЗ а¶Ча¶њаІЯа¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ха¶ЦථаІЛ а¶ђа¶≤аІЗ ථඌ: а¶Па¶За¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Ха¶ђаІБටа¶∞, а¶ЂаІБа¶≤, а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња•§ а¶ѓа¶Цථа¶З а¶ђа¶≤ටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ђаІЛа¶Эа¶Ња¶ЗටаІЗ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞аІЗ, ටටа¶ХаІНа¶Ја¶£аІЗ ඙ඌа¶Ца¶ња¶Яа¶Њ а¶ЙаІЬаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њ පаІБа¶Ха¶ЊаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ѓаІЗ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ ටඌа¶∞аІЗ а¶ђа¶≤аІЗ බаІЗаІЯ ථඌ, а¶ђа¶≤аІЗ බගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථඌ: а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЂаІБа¶≤, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶Ца¶ња•§ ටа¶Цථа¶У а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ බඌඐග а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶ЧаІЬථаІЗа¶∞ а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗ а¶ђаІЗපගа¶З а¶Жа¶Яа¶Ха¶Њ, а¶ђаІЗපගа¶З а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ња¶≤ බගаІЯа¶Њ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶ЊаІЯ а¶ђаІНа¶ѓа¶ЄаІНа¶§а•§ а¶Жа¶∞ а¶ѓаІЗа¶З а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІЬа¶Њ පаІБа¶∞аІБ а¶Ха¶∞а¶њ, පගа¶≤аІБа¶Х а¶≠а¶Ња¶ЩаІНа¶Ча¶ЊаІЯаІЗ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ђаІЗа¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жථග (вАЬа¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Ха¶ђаІБටа¶∞вАЭ, вАЬа¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶ЭаІЬа¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶њвАЭ) ටа¶Цථ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞ ඙ඌа¶Ца¶њ ඕඌа¶ХаІЗ ථඌ, а¶ђаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞ а¶ЂаІЛа¶Ба¶Яа¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Эа¶∞ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶Ња¶Ха¶њ а¶Ха¶∞аІЗа¶З а¶єа¶Йа¶Х а¶ђа¶Њ а¶ЬаІЛа¶∞ а¶Ха¶Ѓ ඕඌа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗа¶З а¶єа¶Йа¶Х вАФ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶Жа¶∞ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Па¶Ха¶З ඪඌඕаІЗ а¶Ха¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ ආගа¶Х а¶ѓаІЗа¶З а¶Ьගථගඪа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶У а¶ѓа¶ЊаІЯ ඙аІЬа¶Ња¶У а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗ බаІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ ආаІЛа¶Ба¶ЯаІЗ а¶Жа¶ЩаІНа¶ЧаІБа¶≤ බගаІЯа¶Њ පаІНපаІН а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯ, а¶Жа¶∞ ඙аІЬа¶Ња¶∞ а¶Єа¶ЃаІЯ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≤аІБа¶Ха¶ЊаІЯаІЗ а¶ЂаІЗа¶≤а¶Њ а¶єаІЯа•§

а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Я а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я а¶Жа¶∞ а¶За¶ЃаІЗа¶Ьа¶∞аІЗ а¶ЄаІН඙аІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ча¶Ња¶≠а¶Ња¶Ча¶њ а¶Ха¶∞аІЗ බගа¶ЫаІЗа•§ බаІБа¶За¶Яа¶Ња¶З ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶ЂаІЗа¶∞ට ඙ඌа¶За¶ЫаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶Я඙ඌа¶∞а¶ња¶∞ а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶Яа¶Њ а¶∞аІЯа¶Ња¶З а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ЫаІБа¶∞ටа¶Яа¶Њ а¶ЪаІЗථඌ а¶Пට а¶Єа¶єа¶Ь а¶ѓаІЗ, а¶ђаІБа¶Эа¶ЊаІЯаІЗ а¶ђа¶Њ а¶ђа¶≤аІЗ බගඐаІЗ а¶Пඁථ а¶ХаІЛථаІЛ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶≤аІЗа¶Ца¶ња¶∞ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞ පаІЗа¶Ј а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶∞ а¶Па¶Ха¶Ња¶°аІЗа¶Ѓа¶ња¶Х а¶∞аІВ඙а¶Ха¶≤аІН඙ථඌඐඌබ а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња¶ЦаІБа¶≤а¶њ а¶ђа¶≤аІЗ බаІЗаІЯ: вАЬටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶Пට ඙ඣаІНа¶Я බаІЗа¶ЦටаІЗа¶Ы а¶ѓаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶ЊаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗ вАЬа¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙вАЭ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤аІЗ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶єа¶Ња¶За¶ЄаІНа¶ѓа¶Ха¶∞ а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶ЬඌථඌаІЯа¶Њ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ, а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗ ඃටа¶Яа¶Њ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶њ පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Еට а¶≠а¶Ња¶≤аІЛ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶Жа¶Ба¶ХටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ђ а¶®а¶Ња•§вАЭ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х බගа¶ХаІЗ а¶Па¶З а¶ѓаІЗ බඌа¶Ча¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ යඌටаІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞аІЗ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Й඙බаІЗප බගටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ: вАЬа¶Жа¶Ѓа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Њ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗа¶З а¶Ѓа¶Ња¶Зථඌ ථаІЗа¶У а¶ѓа¶Њ а¶Єа¶Ња¶ХаІНඣඌට බаІЗа¶ЦටаІЗа¶ЫвАФ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ ඙ඌපаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ ඐඪඌථаІЛ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞, а¶Пඁථ а¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ЫаІБа¶∞ට බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Єа¶Ња¶ЬඌථаІЛ а¶єа¶За¶ЫаІЗ ඃඌටаІЗ ඙аІЬа¶Њ а¶Єа¶єа¶Ь а¶єаІЯ, ථගපаІНа¶Ъගට а¶єаІЯа¶Њ а¶ЪаІЗථඌ а¶ѓа¶ЊаІЯ, а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶Єа¶ђа¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶Іа¶Ња¶ХаІНа¶Ха¶Њ а¶Ца¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ЄаІНа¶ХаІБа¶≤аІЗа¶∞ ඙аІЗа¶Ња¶≤а¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЫаІЗа¶У а¶ЄаІЛа¶Ьа¶Њ ඁථаІЗ а¶єаІЯа•§ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Жа¶ЧаІЗ а¶ЂаІЛа¶≤а¶Њ බගаІЯа¶Њ ටඌа¶∞඙а¶∞аІЗ а¶Яඌථඌ බගаІЯа¶Њ ඙аІНа¶∞ඕඁаІЗ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶Ча¶Ња¶Ѓа¶≤а¶Њ а¶єаІЯа¶Њ ඙а¶∞аІЗ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶°а¶Ња¶Ба¶Яа¶њ а¶єа¶УаІЯа¶Ња¶∞ බඌඐග а¶Ха¶∞а¶њ а¶®а¶Ња•§ ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Цථ а¶ѓаІЗа¶З පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ඙аІЬටаІЗа¶Ы а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶Па¶∞а¶ЪаІЗаІЯаІЗ а¶ђаІЗපග а¶Ха¶ња¶ЫаІБа¶З а¶®а¶Ња•§вАЭ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ЬаІБаІЬаІЗ බаІБа¶З ඙а¶ХаІНа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Яа¶ХаІНа¶Ха¶∞аІЗ вАЬа¶Па¶Цථа¶З а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ ථඌвАЭ а¶Па¶ђа¶В вАЬа¶Жа¶∞ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ථඌвАЭ-а¶∞ а¶Цඌථඌа¶ЦථаІНබ ඙аІЬаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ ඙ඌа¶З඙аІЗ а¶Па¶З ථඌ-ථඌ-а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶ЬථаІНඁඌථаІЛа¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶Яа¶Њ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ а¶Ца¶Ња¶ЯඌථаІЛ а¶єа¶За¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶За¶Цඌථ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶З а¶Жа¶≤а¶Ња¶¶а¶Ња•§ вАЬа¶Па¶Цථа¶З а¶ђа¶≤а¶Ња¶∞ ථඌвАЭ-а¶Яа¶Њ а¶ХаІЛථаІЛ а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Б-ටаІЗ а¶ЂаІЗа¶∞ට а¶ѓа¶ЊаІЯ ථඌ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЬаІЛаІЬа¶Њ ඁටඌඁටаІЗ а¶ЂаІЗа¶∞ට а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ а¶Па¶Хබගа¶ХаІЗ, а¶Й඙аІНа¶∞аІЗа¶∞, ඙ඌа¶≤ගප а¶Ха¶∞а¶Њ, ථගа¶∞а¶ђ, а¶Ьа¶Ња¶єа¶ња¶∞а¶њ а¶ЫаІБа¶∞ටа¶Яа¶Њ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ђаІБа¶Ха¶ЂаІБа¶≤а¶Њ а¶Па¶ђа¶В а¶ђаІЗа¶ЬаІНа¶Ьටගа¶≠а¶∞а¶Њ යබගඪаІЗа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ඁථ а¶ЦаІБපග ඁට а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤ටаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Жа¶ЫаІЗа•§ а¶Жа¶∞аІЗа¶Х බගа¶ХаІЗ, ථගа¶ЪаІЗа¶∞, а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶∞ ථගа¶Ьа¶ЄаІНа¶ђ ථගаІЯа¶Ѓ а¶Ѓа¶Ња¶Зථඌа¶З බаІЗа¶ЦඌථаІЛ а¶єа¶За¶ЫаІЗ, а¶П а¶ѓа¶Ња¶∞аІЗ ථඌඁ බගටаІЗа¶ЫаІЗ ටඌа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶Ња¶ІаІАථටඌа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕථ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗ а¶ђа¶ЊаІЬа¶Ња¶ђа¶ЊаІЬа¶ња¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Па¶ХаІНа¶Єа¶ХаІНа¶≤аІБපථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ බඌа¶БаІЬа¶ЊаІЯ ඕඌа¶ХටаІЛа•§ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ьа¶Яа¶ЊаІЯ а¶Й඙ඌබඌථ බаІБа¶За¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ට඀ඌට, а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶ВаІЯаІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞ ථඌ ඕඌа¶Ха¶Њ, а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Яа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶ЊаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Еඁටа¶Яа¶Њ вАФ а¶Єа¶§аІНа¶ѓа¶њ ඪටаІНа¶ѓа¶ња¶З බаІБа¶За¶Яа¶Њ ඁටඌඁටа¶∞аІЗ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ ටаІБа¶≤аІЗ а¶ЖථаІЗа•§

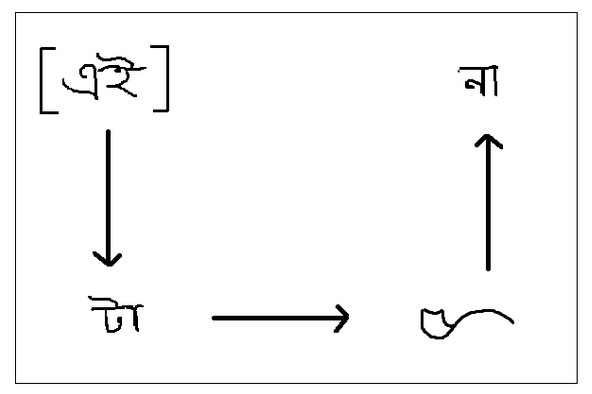

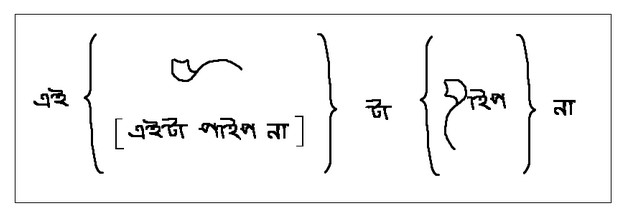

а¶ХගථаІНටаІБ а¶Жа¶Ѓа¶њ а¶°а¶∞а¶Ња¶ЗටаІЗа¶Ыа¶њ, а¶Жа¶Ѓа¶њ ඁථаІЯ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶З ඙ඌටаІНටඌ බගටаІЗ а¶≠аІБа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶ѓаІЗථ а¶Іа¶∞аІЗа¶З ථගа¶Ыа¶њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗ, вАЬа¶Жа¶Ѓа¶њ (а¶ѓаІЗа¶З පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶∞а¶ња¶Яа¶Њ ටаІБа¶Ѓа¶њ а¶Па¶Цථ ඙аІЬටаІЗа¶Ы) ඙ඌа¶З඙ а¶®а¶Ња•§вАЭ а¶Іа¶∞аІЗ ථගаІЯаІЗ а¶Пටа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Хඕඌ а¶Ъа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯаІЗ а¶Жа¶Єа¶Ыа¶ња•§ а¶Пඁථа¶≠а¶Ња¶ђаІЗ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶њ а¶ѓаІЗ, а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗ බаІБа¶За¶Яа¶Њ а¶ѓаІБа¶Ч඙аІО а¶Па¶ђа¶В ඙ඣаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Ха¶∞а¶Њ ඁටඌඁට а¶Па¶Х а¶Ьа¶ЊаІЯа¶ЧඌටаІЗ а¶Жа¶ЫаІЗ: ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞а¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඁටаІЗа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЬаІЗබග а¶Еඕа¶Ъ බаІЛа¶Яඌථඌ ඙ඌටа¶≤а¶Њ ථаІЬа¶ђаІЬа¶Њ ධග඙аІЗථаІНа¶°аІЗථаІНа¶Єа¶ња¶∞ а¶За¶ЩаІНа¶Чගට а¶ПаІЬа¶ЊаІЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶Ыа¶ња•§ а¶За¶ЩаІНа¶Чගටа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶За¶ЫаІЗ вАЬа¶Па¶ЗвАЭ а¶ґа¶ђаІНබа¶Яа¶Њ බගаІЯа¶Ња•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я а¶Жа¶∞ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЕථаІЗа¶Ха¶ЧаІБа¶≤а¶Њ බаІЗа¶ЦඌපаІЛථඌвАФ а¶ђа¶Њ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Па¶Ха¶ЬථаІЗ а¶ђа¶ња¶∞аІБබаІНа¶ІаІЗ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶ЬථаІЗа¶∞ а¶Жа¶ХаІНа¶∞а¶Ѓа¶£, බаІБපඁථа¶∞аІЗ ටඌа¶Х а¶Ха¶За¶∞а¶Њ а¶Ѓа¶Ња¶∞а¶Њ ටаІАа¶∞, ඐගථඌප а¶Жа¶∞ а¶ІаІНа¶ђа¶Ва¶ЄаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ, ඙аІНа¶∞а¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ша¶Њ, а¶ѓаІБබаІНа¶І вАФ а¶єа¶За¶ЫаІЗ, а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶Зථඌ ථගටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ѓаІЗඁථ а¶Іа¶∞а¶Њ а¶ѓа¶Ња¶Х, вАЬа¶Па¶ЗвАЭ (а¶ѓаІЗа¶З а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶ЫаІБа¶∞ටа¶Яа¶Њ ටаІБа¶Ѓа¶њ ථගඪථаІНබаІЗа¶є а¶єаІЯа¶Њ а¶ЪගථටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶Ы, а¶ѓаІЗа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶Х а¶ђа¶ВපаІЗа¶∞ а¶ЧаІБа¶£ а¶Пටа¶ХаІНа¶Ја¶£ а¶Ча¶Ња¶За¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶Уа¶З) -вАЬа¶Яа¶ЊвАЭ (а¶Й඙ඌබඌථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ, а¶ЧаІЬථаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ, а¶ЬගථගඪаІЗа¶∞ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ) вАЬ඙ඌа¶З඙вАЭ (ඁඌථаІЗ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶∞ а¶Па¶З පඐаІНබа¶Яа¶Њ, а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ ටа¶∞аІНа¶Ьа¶Ѓа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЃаІБа¶ЦаІЗ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶Ьа¶Яа¶Њ) вАЬථඌвАЭа•§ а¶ЄаІБටа¶∞а¶Ња¶В, а¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ-а¶∞аІЗ а¶ПඁථаІЗ ඙аІЬа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ:

а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Ха¶З а¶Єа¶ЃаІЯаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ බඌඐග ටаІБа¶≤аІЗ: вАЬа¶Па¶ЗвАЭ (а¶ѓаІЗ ටаІЛа¶Ѓа¶Ња¶∞ а¶ЪаІЛа¶ЦаІЗа¶∞ ඪඌඁථаІЗ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞аІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶Ьа¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶З а¶єа¶За¶≤аІЛ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Зපඌа¶∞а¶Њ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ඙аІЯа¶≤а¶Њ පඐаІНබ) вАЬ-а¶Яа¶ЊвАЭ (а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗа¶З а¶Еබа¶≤ඐබа¶≤ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶Пඁථ, а¶ђаІЗථඌඁග, а¶ХаІЛථаІЛ ථඌඁаІЗа¶∞ ථඌа¶Ча¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗа¶∞ а¶Ьගථගඪа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඪගඐа¶≤ а¶∞аІЗථаІНධගපථ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗ а¶ЄаІЗа¶З) вАЬ඙ඌа¶З඙вАЭ (-а¶Па¶∞ а¶ђа¶∞а¶Ња¶ђа¶∞ а¶єа¶ЗටаІЗвА¶., ඐබа¶≤а¶Њ а¶єа¶ЗටаІЗ вА¶, ආගа¶Хආඌа¶Х ඁටаІЛ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗвА¶) вАЬථඌвАЭа•§ ටඌа¶За¶≤аІЗ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶≠а¶Ња¶ђаІЗ ඙аІЬටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ:

а¶Па¶ђа¶Ња¶∞, ඙аІБа¶∞а¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђа¶ња¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ а¶Єа¶єа¶ЬаІЗа¶З බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ а¶ѓаІЗ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶Жа¶∞ а¶ѓаІЗа¶З а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ ඕаІЗа¶ХаІЗ ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ථඌඁ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶Ха¶Ња¶∞ а¶За¶Ѓа¶ња¶°а¶њаІЯаІЗа¶Я а¶Жа¶∞ බаІБа¶З ටа¶∞а¶Ђа¶Њ ධග඙аІЗථаІНа¶°аІЗථаІНа¶Єа¶њ බගаІЯа¶Њ ථඌа¶Ха¶Ъ а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථа¶Яа¶Ња¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЙථаІНа¶°аІЗ а¶≠ඌඪටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶ња¶Х а¶ЦаІЗа¶≤ а¶Па¶ђа¶В ඪඌඕаІЗ ඪඌඕаІЗ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я, а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶Жа¶∞ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ђа¶∞аІНටඁඌථ ට඀ඌටа¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶ња¶≤аІЗ а¶ЦаІЗа¶≤а¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЭаІЗаІЬаІЗ ථඌඁඌаІЯаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶ђа¶Ња¶За¶∞аІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ХаІЛඕඌа¶У а¶°аІЗа¶Ьа¶ња¶ЧаІНථаІЗපථ а¶Жа¶∞ а¶°а¶ња¶Ьа¶Ња¶Зථ а¶Уа¶≠а¶Ња¶∞а¶≤аІЗ඙ а¶Ха¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§ а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Яа¶Ња¶∞ ටගථ ථඌඁаІНа¶ђа¶Ња¶∞ а¶Ђа¶Ња¶Вපථа¶Яа¶Њ а¶Іа¶∞а¶Њ ඙аІЬаІЗ: вАЬа¶Па¶ЗвАЭ (а¶≤аІЗа¶Цඌථග ඙ඌа¶З඙ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶Ба¶Хඌථග а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶ЖаІЯаІЛа¶Ьථ) вАЬа¶Яа¶ЊвАЭ (а¶Жа¶≤ඌ඙ а¶Жа¶∞ а¶За¶ЃаІЗа¶Ь ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Па¶Ха¶З ඪඌඕаІЗ а¶ѓаІЗа¶З ඁගපаІНа¶∞ а¶Й඙ඌබඌථа¶Яа¶Њ а¶ЙආаІЗ а¶ЖඪටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Жа¶ђа¶Ыа¶Њ ඪටаІНටаІНа¶ђа¶Ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ьඐඌථග [а¶≠а¶Ња¶∞аІНа¶ђа¶Ња¶≤] а¶Жа¶∞ ථа¶Ьа¶∞а¶њ [а¶≠а¶ња¶ЬаІНа¶ѓаІБаІЯа¶Ња¶≤] а¶ЦаІЗа¶≤а¶Яа¶Њ а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞ а¶Ха¶∞ටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ЄаІЗа¶За¶Яа¶Њ) вАЬ඙ඌа¶З඙вАЭ (-а¶Па¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Ха¶ЃаІН඙ගа¶ЯаІЗа¶ђа¶≤) вАЬථඌвАЭа•§

а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶ђа¶Ња¶Цඌථ [а¶°а¶ња¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞ග඙аІНа¶Яපථ] а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ьගථගඪа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ѓаІЗа¶З а¶Ђа¶Ња¶БබаІЗ а¶Жа¶Яа¶Ха¶ЊаІЯаІЗ බගа¶Ыа¶ња¶≤аІЛ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Я а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЄаІЗа¶Яа¶Њ а¶ЦаІБа¶≤аІЗ බගа¶ЫаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶ЦаІБа¶≤ටаІЗ а¶ЦаІЛබ а¶Ьගථගඪа¶Яа¶Њ а¶ЫаІБа¶ЯаІЗ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ыа¶ђа¶ња¶Еа¶≤а¶Њ а¶ђа¶ЗаІЯаІЗа¶∞ ඙ඌටඌаІЯ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶Жа¶∞ а¶ЪගටаІНа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ ථගа¶ЪаІЗ а¶Жа¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЬථаІНа¶ѓ а¶ЂаІНа¶∞ථаІНа¶Яа¶њаІЯа¶Ња¶∞ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ а¶Пඁථ а¶Ъග඙ඌ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶Яа¶Ња¶∞ බගа¶ХаІЗ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ЦаІЗаІЯа¶Ња¶≤ බаІЗа¶З а¶®а¶Ња•§ ආගа¶Х а¶Па¶З а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶ЯඌටаІЗа¶З, а¶Па¶З ඪඌබඌ а¶ХаІЯаІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶њ а¶Ѓа¶ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ, а¶Ха¶Ња¶Ча¶ЬаІЗа¶∞ පඌථаІНට а¶Ца¶Єа¶Ца¶Єа¶ЊаІЯ, а¶°аІЗа¶Ьа¶ња¶ЧаІНථаІЗපථ, ථඁගථаІЗපථ, а¶°аІЗа¶ЄаІНа¶ХаІНа¶∞ග඙පථ, а¶ХаІНа¶≤а¶Ња¶Єа¶ња¶Ђа¶ња¶ХаІЗපථаІЗа¶∞ а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Х а¶Ца¶ЊаІЬа¶Њ а¶Ха¶∞ඌථаІЛа•§ а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Па¶З а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Ха¶Яа¶Ња¶∞аІЗ පаІБа¶ЈаІЗ ථගа¶ЫаІЗ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶Ха¶ђа¶Ња¶∞ а¶ЦаІЛа¶≤а¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІЗ а¶Жа¶∞ а¶Жа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Еа¶ђа¶ЄаІНඕඌаІЯ а¶Ђа¶ња¶∞а¶ЊаІЯаІЗ බаІЗаІЯ ථඌа¶За•§ а¶Ђа¶Ња¶Бබа¶Яа¶Њ පаІВа¶£аІНඃටඌа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶≠аІЗа¶ЩаІЗ ඙аІЬа¶ЫаІЗ: а¶За¶ЃаІЗа¶Ь а¶Жа¶∞ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶ЊаІЯ а¶Ча¶њаІЯа¶Њ ඙аІЬа¶ЫаІЗа•§ ථඌ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶∞ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Хඁථ а¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶ЙථаІНа¶° а¶∞а¶За¶≤аІЛ, ථඌ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶∞а¶За¶≤аІЛ а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ња¶ХаІНඣඌට а¶єа¶ЗටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ, а¶ѓаІЗа¶ЦඌථаІЗ පඐаІНබа¶∞а¶Њ а¶ЫаІБа¶∞ට ථගටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Па¶ђа¶В а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞а¶Њ а¶Жа¶≤ඌ඙аІЗа¶∞ а¶≠ගටаІНа¶∞аІЗ ඥаІБа¶ХаІЗ а¶ѓа¶ЊаІЯටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶ѓаІЗа¶З а¶Ђа¶ња¶Ха¶Њ, а¶єаІНа¶ѓа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ, а¶ђаІЗටа¶∞а¶Ђа¶Њ [ථගа¶∞඙аІЗа¶ХаІНа¶Ј] ඀ගටඌа¶∞ ඁට а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶ВаІЯаІЗ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я а¶Жа¶∞ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЭаІЗ ට඀ටа¶Яа¶Њ ඐඌථඌаІЯаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЦаІЗ а¶ЄаІЗа¶З а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ъа¶њаІЬ а¶ђа¶Њ а¶Ђа¶Ња¶Ба¶Яа¶≤ вАФ а¶®а¶ња¶ЬаІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶њаІЯа¶Ња¶≤а¶њ а¶ЖඪඁඌථаІЗ а¶≠ඌඪටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶∞аІЗ а¶Ѓа¶Ња¶Яа¶ња¶∞ а¶ЬඁගථаІЗ а¶≤а¶Ња¶ЗථаІЗа¶∞ ඙а¶∞ а¶≤а¶Ња¶Зථ ඐඌඁධඌථඐඌඁ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ъа¶≤ටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ පඐаІНබа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Жа¶≤ඌබඌ а¶Ха¶∞аІЗ බаІЗаІЯ а¶Пඁථ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ЕථගපаІНа¶Ъගට, а¶Эඌ඙ඪඌ а¶Па¶≤а¶Ња¶Ха¶Њ а¶єа¶ња¶Єа¶Ња¶ђаІЗа¶З — බаІЗа¶ЦටаІЗ а¶єа¶ђаІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ а¶ђа¶Њ а¶Ъග඙ඌ а¶ђа¶≤а¶≤аІЗа¶У а¶ђаІЗපග а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єаІЯа¶Њ а¶ѓа¶ЊаІЯ: а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶ЄаІН඙аІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ча¶∞а¶єа¶Ња¶Ьа¶ња¶∞а¶њ, а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶∞ а¶Ъа¶ња¶єаІНථ а¶Жа¶∞ а¶За¶ЃаІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶≤а¶Ња¶Зථа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЃаІБа¶ЫаІЗ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ вАЬа¶Хඁථ඙аІНа¶≤аІЗа¶ЄвАЭа•§ ථඌඁ බගටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Я а¶Жа¶∞ а¶∞ග඙аІНа¶∞аІЗа¶ЬаІЗථаІНа¶Я а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В බаІБа¶За¶Яа¶Ња¶∞ ඪඌඕаІЗа¶З а¶Па¶Х а¶єаІЯа¶Њ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ѓаІЗа¶З вАЬ඙ඌа¶З඙вАЭа¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ыа¶ња¶≤аІЛ вАФ а¶ґа¶ђаІНබаІЗа¶∞ а¶Жа¶Бප බගаІЯа¶Њ а¶ЫаІБа¶∞ටаІЗа¶∞ а¶ЪаІЗа¶єа¶Ња¶∞а¶Њ а¶ђаІБථටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶Уа¶З а¶Ыа¶ЊаІЯа¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Њ вАФ а¶Па¶ХаІЗа¶ђа¶Ња¶∞аІЗа¶З а¶єа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ѓаІЗа¶З а¶Ѓа¶ња¶≤а¶ЊаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶Яа¶Њ බаІЗа¶За¶Ца¶Њ а¶Ъа¶ња¶ХаІНа¶Ха¶£ а¶ЧаІЬඌථа¶Яа¶Ња¶∞viii а¶Жа¶∞аІЗа¶Х ඙ඌප ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ ටඌа¶ЬаІНа¶Ьа¶ђаІЗа¶∞ ඪඌඕаІЗ а¶Єа¶ЊаІЯ බаІЗаІЯ: а¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ а¶®а¶Ња•§ а¶ѓаІЗа¶З පаІЗ඙а¶∞аІЗ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£а¶§ ඙ඌа¶З඙ පඐаІНබа¶Яа¶Њ බගаІЯа¶Њ ථඌඁ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯ, а¶Па¶Ха¶≤а¶Њ а¶єаІЯа¶Њ ඙аІЬа¶Њ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ а¶Па¶Цථ а¶Ђа¶Ња¶Йа¶Ђа¶Ња¶Й а¶Уа¶За¶Яа¶Ња¶∞аІЗ ඃටа¶Яа¶Њ ඙ඌа¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ ථа¶Ха¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ; а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶У а¶Ђа¶Ња¶Й-а¶З а¶Уа¶ЄаІНටඌබග а¶ђа¶ЗаІЯаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶≤аІЗа¶ђаІЗа¶≤а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Єа¶Ьа¶Ња¶Ч а¶Ђа¶∞а¶Ѓа¶ЊаІЯаІЗපබඌа¶∞аІА ආගа¶Х а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ЃаІЗа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶ЯаІЗа¶∞ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶Є а¶Жа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ ථඌඁ ථගаІЯа¶Њ ඪඁඌථ ටඌа¶≤аІЗ ඐඌබඌඐඌබග а¶Ха¶∞ටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ а¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Яа¶ЃаІЗථаІНа¶Яа¶Яа¶Њ ඐඌබаІЗ, ටඌа¶≤а¶Ња¶Х ථඌඁඌа¶Яа¶Њ ඐඌබаІЗ, ටඌබаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓа¶Ха¶ња¶ЫаІБ බаІЗа¶УаІЯа¶Њ-ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶Ъа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶®а¶Ња•§

а¶ХаІЛථаІЛа¶ЦඌථаІЗа¶З а¶ХаІЛථаІЛ ඙ඌа¶З඙ ථඌа¶За•§

а¶Па¶З а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ ඁඌඕඌаІЯ а¶∞а¶Ња¶Ца¶≤аІЗ, а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶ЯаІЗа¶∞ а¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ -а¶∞ බаІБа¶З ථඁаІНа¶ђа¶∞ а¶≠а¶Ња¶∞аІНඪථа¶Яа¶Њ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞а¶ЃаІБа•§ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶Жа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶ВаІЯаІЗа¶∞ а¶Ха¶ња¶ЪаІНа¶Ыа¶Ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЦаІБа¶ђ ඙а¶∞а¶ња¶ЈаІНа¶Ха¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ а¶°а¶ња¶Ђа¶Ња¶Зථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶Ыа¶ђа¶ња¶∞ (а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Њ ඙аІЗа¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶В а¶єаІЯа¶Њ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Еа¶ХаІНа¶Ја¶∞аІЗа¶∞ а¶Ыа¶ђа¶њ; а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ђаІЛа¶∞аІНа¶° а¶єаІЯа¶Њ ඕඌа¶Ха¶≤аІЗ ටа¶Ыа¶ђа¶ња¶∞а¶Яа¶Њ а¶Й඙බаІЗපа¶Еа¶≤а¶Њ а¶Жа¶≤ඌ඙аІЗа¶∞ а¶ХථаІНа¶Яගථගа¶ЙаІЯаІЗපථ) а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ, а¶Ыа¶ђа¶ња¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶ЃаІЛа¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІЛа¶ХаІНට а¶ХඌආаІЗа¶∞ ටаІЗ඙ඌаІЯа¶Ња¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶∞аІЗа¶ЦаІЗ а¶ЃаІНа¶ѓа¶Ња¶ЧаІНа¶∞а¶ња¶Я (а¶єа¶За¶≤аІЗ а¶ХаІЛථаІЛ а¶Жа¶∞аІНа¶Я а¶УаІЯа¶Ња¶∞аІНа¶ХаІЗа¶∞ а¶ЄаІНඕඌаІЯගටаІНа¶ђ බගаІЯа¶Њ а¶Жа¶∞ ථඌа¶За¶≤аІЗ а¶Ьගථගඪ඙ටаІНа¶∞аІЗа¶∞ ටඌа¶≤а¶ња¶ЃаІЗа¶∞ ඪටаІНа¶ѓ බගаІЯа¶Њ) а¶≠а¶Ња¶Ја¶Њ а¶Жа¶∞ а¶За¶ЃаІЗа¶ЬаІЗа¶∞ а¶Хඁථ а¶ЄаІН඙аІЗа¶Єа¶Яа¶Ња¶∞аІЗ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ ටаІИа¶∞а¶њ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶≤аІЗа¶За¶ЧаІНа¶ѓа¶Њ බа¶∞а¶Ха¶Ња¶∞аІА а¶Єа¶ђ а¶∞а¶Ха¶ЃаІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶Ь а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа•§

а¶Єа¶ђа¶Ха¶ња¶ЫаІБ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Уа¶ЄаІНටඌබගаІЯඌථඌ а¶ЄаІН඙аІЗа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ පа¶ХаІНට а¶Ха¶∞аІЗ ථаІЛа¶ЩаІНа¶Ча¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња•§ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙аІЗа¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶В а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В බаІЗа¶Ца¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ѓаІЗ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶ЫаІБа¶∞ට බаІЗа¶Ца¶ЊаІЯටаІЗа¶ЫаІЗ; а¶Па¶Х а¶ЙබаІНа¶ѓа¶ЃаІА а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ බаІЗа¶Ца¶ЊаІЯаІЗ බගටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶ЦඌථаІЗ а¶ЃаІВа¶≤ට ඙ඌа¶З඙-а¶З а¶ђаІЛа¶ЭඌථаІЛ а¶єа¶За¶ЫаІЗа•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ђаІЗට а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ බаІЗа¶ЦටаІЗ ඙ඌа¶ЗටаІЗа¶Ыа¶њ ථඌ, а¶ХගථаІНටаІБ а¶ђаІЗටа¶Яа¶Њ ඙аІБа¶∞а¶Ња¶Яа¶Њ а¶ЬаІБа¶°а¶ЉаІЗ а¶∞а¶Ња¶ЬටаІНа¶ђ а¶Ха¶∞ටаІЗа¶ЫаІЗ вАФ а¶†а¶ња¶Х ටඌа¶∞ а¶Ча¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ඁටа¶З, а¶ЦаІБа¶ђ а¶ЄаІН඙ඣаІНа¶Я а¶Ха¶∞аІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗ, вАЬа¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶За¶™а•§вАЭ а¶™аІЗа¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶В ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶За¶ЃаІЗа¶ЬаІЗ, а¶За¶ЃаІЗа¶Ь ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶ЯаІЗ, а¶ЯаІЗа¶ХаІНа¶Єа¶Я ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ча¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶ЬаІЗ, а¶Па¶Х а¶∞а¶Ха¶Ѓ а¶Ха¶≤аІН඙ථඌа¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђаІЗට ථаІЬаІЗ ථаІЬаІЗ а¶ђаІБа¶Эа¶ЊаІЯаІЗ, බаІЗа¶Ца¶ЊаІЯаІЗ, ආගа¶Х а¶Ха¶∞аІЗ, ආගа¶Хඌථඌ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞аІЗථаІНа¶ЄаІЗа¶∞ а¶Єа¶ња¶ЄаІНа¶ЯаІЗа¶Ѓ а¶Ъඌ඙ඌаІЯ බаІЗаІЯ, а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶За¶Йථගа¶Х а¶ЄаІН඙аІЗа¶Єа¶∞аІЗ а¶ЄаІНඕගа¶∞ а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞аІЗа•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶За¶ЦඌථаІЗ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ча¶≤а¶Ња¶∞ а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶Ь а¶ЖථටаІЗ а¶ЧаІЗа¶≤а¶Ња¶Ѓ а¶ХаІЗථаІН? а¶Ха¶Ња¶∞а¶£, а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ вАЬа¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙вАЭ а¶Хඕඌа¶Яа¶Њ а¶Ха¶ЗටаІЗ ථඌ а¶Ха¶ЗටаІЗа¶З а¶Па¶Ха¶ЯаІБ ඕටඁට а¶ЦаІЗаІЯаІЗ ථගа¶ЬаІЗа¶∞аІЗ а¶ЄаІЛа¶Іа¶∞а¶ЊаІЯаІЗ ථගаІЯаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶єа¶ђаІЗ, вАЬа¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ, а¶ђа¶∞а¶В ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В,вАЭ вАЬа¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ, а¶ђа¶∞а¶В а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓ а¶ѓаІЗа¶Яа¶Њ а¶ђа¶≤ටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ,вАЭ вАЬ вАШа¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌвАЩ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓа¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ,вАЭ вАЬ вАШа¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌвАЩ а¶ђа¶Ња¶ХаІНа¶ѓа¶Яа¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶З -а¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ: ඙аІЗа¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶В, а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ, ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶В а¶Єа¶ђа¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶Яа¶Ња¶У ඙ඌа¶З඙ а¶®а¶Ња•§вАЭ

ථඌ-ථඌ-а¶ЧаІБа¶≤а¶Њ ථගа¶ЬаІЗа¶∞а¶Ња¶∞аІЗ ථඌඁටඌа¶∞ ඁට а¶ђа¶ЊаІЬа¶ЊаІЯටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ, а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶Ьа¶Яа¶Њ බගපඌ а¶єа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯаІЗ а¶Ча¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶Яа¶Ха¶ЊаІЯ а¶ѓа¶ЊаІЯа•§ යටа¶≠а¶ЃаІНа¶ђ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ ටඌа¶∞ ටඌа¶Х а¶Ха¶∞аІЗ а¶∞а¶Ња¶Ца¶Њ а¶ђаІЗටа¶Яа¶Њ ථඌඁඌаІЯаІЗ а¶ђаІЛа¶∞аІНа¶° ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЃаІБа¶Ц а¶ШаІБа¶∞а¶ЊаІЯаІЗ බඌаІЬа¶ЊаІЯ, а¶єаІИа¶єаІИ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Уආඌ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ ථගа¶∞а¶ња¶ЦаІЗ, а¶ђаІБа¶ЭටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ ථඌ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶ЧаІБа¶≤а¶Њ а¶Па¶≠а¶Ња¶ђаІЗ යඌඪටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ђаІЛа¶∞аІНа¶° а¶Жа¶∞ ටඌа¶∞ ඕටඁට а¶ЦаІЗаІЯаІЗ а¶ђа¶≤а¶Њ ථඌ-а¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞аІЗ а¶Ыඌ඙ඌаІЯаІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶≠ඌ඙ а¶Па¶З ඁඌටаІНа¶∞ а¶У඙а¶∞аІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Жа¶Єа¶ЫаІЗ, а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Ха¶∞аІЗ а¶ЧаІЬථ ථගටаІЗа¶ЫаІЗ, а¶ЧаІЬථ ථගаІЯа¶Њ а¶ХаІЛථаІЛ ඪථаІНබаІЗа¶є а¶Ыа¶ЊаІЬа¶Њ ආගа¶Хආගа¶Х а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ඐඌථඌаІЯටаІЗа¶ЫаІЗа•§ вАЬ඙ඌа¶З඙, ඙ඌа¶З඙,вАЭ а¶ђа¶≤аІЗ а¶ЫඌටаІНа¶∞а¶∞а¶Њ а¶Ъа¶ња¶≤аІНа¶≤а¶ЊаІЯаІЗ а¶ЙආаІЗ а¶Єа¶ђ ටа¶≤аІН а¶Ђа¶Ња¶≤а¶ЊаІЯаІЗ බаІЗаІЯ, а¶Жа¶∞ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ча¶≤а¶Њ а¶ЄаІЗа¶З а¶ЧаІЛа¶Ба¶Іа¶∞а¶Њ а¶ЬаІЗබа¶Яа¶Њ ථගаІЯа¶Њ а¶Ъа¶ња¶≤аІНа¶≤ඌථගа¶∞ а¶Жа¶УаІЯа¶Ња¶ЬаІЗа¶∞ ටа¶≤аІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶Ња¶ЗටаІЗ а¶Ѓа¶ња¶≤а¶Ња¶ЗටаІЗ а¶Ђа¶ња¶Єа¶Ђа¶ња¶Єа¶ЊаІЯаІЗ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඕඌа¶ХаІЗ, вАЬа¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶За¶Яа¶Ња¶У ඙ඌа¶З඙ ථඌ,вАЭ а¶ѓа¶¶а¶ња¶У а¶ХаІЗа¶Й ටඌа¶∞ а¶Хඕඌ පаІБථටаІЗ ඙ඌаІЯ а¶®а¶Ња•§ а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶Яа¶Ња¶∞ а¶≠аІБа¶≤ а¶Ха¶ЗටаІЗа¶ЫаІЗ ථඌ; а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ ඁඌඕඌа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶Пඁථ а¶Єа¶Ња¶Ђа¶Єа¶Ња¶Ђ а¶≠ඌඪටаІЗ ඕඌа¶Ха¶Њ ඙ඌа¶З඙а¶Яа¶Њ ථගа¶ЬаІЗа¶У а¶Жа¶Єа¶≤аІЗ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶З а¶Ца¶Ња¶≤а¶њ (а¶ђаІНа¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶Ха¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°аІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Ња¶∞ ඁට а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Ьගථගඪа¶∞аІЗ а¶∞аІЗа¶Ђа¶Ња¶∞ а¶Ха¶∞аІЗ, а¶ѓаІЗа¶З а¶ЬගථගඪаІЗа¶∞ බаІЛа¶єа¶ЊаІЯ බගаІЯа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ а¶ђа¶≤ටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗ а¶Па¶З а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ ඪටаІНа¶ѓа¶њ ඪටаІНа¶ѓа¶њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ)а•§ а¶Па¶За¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ а¶®а¶Ња•§ а¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°аІЗ а¶ѓаІЗඁථ ඙ඌа¶За¶Ыа¶ња¶≤аІЛ ථඌ а¶ђаІЛа¶∞аІНа¶°аІЗа¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗа¶У ටаІЗඁථ ඙ඌа¶З඙аІЗа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞ а¶°аІНа¶∞аІЯа¶ња¶Ва¶∞аІЗ ථඌඁ බගටаІЗа¶ЫаІЗ а¶Іа¶∞аІЗ ථаІЗа¶УаІЯа¶Њ а¶≤аІЗа¶Ца¶Ња¶Яа¶Њ බаІЗа¶Ца¶Ња¶Єа¶Ња¶ХаІНඣඌට а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ а¶ђа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ а¶Жа¶∞аІЗа¶Ха¶Яа¶Њ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ а¶ђа¶ЄаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Ња¶∞ а¶Ьа¶ЊаІЯа¶Ча¶Њ ඙ඌаІЯ ථඌ, а¶ХаІНа¶ѓа¶Ња¶≤а¶ња¶ЧаІНа¶∞а¶Ња¶Ђа¶Ња¶∞ а¶Еට බаІЗа¶Ѓа¶Ња¶ЧаІЗа¶∞ а¶ЬаІЛа¶∞аІЗ а¶ѓаІЗ а¶ђаІНඃඌ඙ඌа¶∞а¶Яа¶Њ а¶ЂаІБа¶Яа¶ЊаІЯаІЗ ටаІБа¶≤ටаІЗ а¶Ъа¶Ња¶За¶Ыа¶ња¶≤аІЛа•§

ටаІЛ, а¶ЧаІЛа¶≤ а¶Ха¶∞аІЗ а¶Ха¶Ња¶Яа¶Њ а¶Па¶ђа¶В ඙ඣаІНа¶Яа¶З а¶≤аІЬа¶ђаІЬа¶Њ ඙ඌаІЯа¶Ња¶∞ а¶Й඙аІНа¶∞аІЗ බඌа¶БаІЬඌථаІЛ а¶За¶ЬаІЗа¶≤а¶Яа¶Ња¶∞ а¶Па¶Ха¶ЯаІБ а¶Хඌට а¶єа¶УаІЯа¶Њ, а¶ЂаІНа¶∞аІЗа¶Ѓа¶Яа¶Ња¶∞ ඥගа¶≤ а¶єа¶УаІЯа¶Њ, ඙аІЗа¶ЗථаІНа¶Яа¶ња¶Ва¶Яа¶Ња¶∞ а¶ЧаІЬа¶ЊаІЯаІЗ ඙аІЬаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ, а¶Хඌආа¶ЦаІЬа¶ња¶ЧаІБа¶≤а¶Ња¶∞ а¶Ыа¶ЊаІЬа¶ЊаІЯаІЗ а¶Ыа¶ња¶Яа¶ЊаІЯаІЗ а¶ѓа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶ђа¶Ња¶Ха¶ња•§ вАЬ඙ඌа¶З඙вАЭ вАЬа¶≠а¶Ња¶ЩටаІЗвАЭ а¶™а¶Ња¶∞аІЗ: а¶Хඁථ ඙аІНа¶≤аІЗа¶Є ix вАФ а¶ЧටඌථаІБа¶Чටගа¶Х а¶Жа¶∞аІНа¶Я а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶∞аІЛа¶Ьа¶Ха¶Ња¶∞ ටඌа¶≤а¶ња¶Ѓ вАФ а¶єа¶Ња¶УаІЯа¶Њ а¶єаІЯа¶Њ а¶ЧаІЗа¶ЫаІЗа•§

(а¶ЯаІБ а¶ђа¶њ а¶ХථаІНа¶Яගථගа¶Й…)

а¶ЃаІБа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ а¶Жа¶≤аІА а¶ЃаІБа¶Ьඌයගබ

Latest posts by а¶ЃаІБа¶єа¶Ња¶ЃаІНඁබ а¶Жа¶≤аІА а¶ЃаІБа¶Ьඌයගබ (see all)

- а¶Па¶За¶Яа¶Њ а¶Па¶Ха¶Яа¶Њ ඙ඌа¶З඙ ථඌ – ඁගපаІЗа¶≤ а¶ЂаІБа¶ХаІЛ (аІІ) - а¶П඙аІНа¶∞а¶ња¶≤ 15, 2025