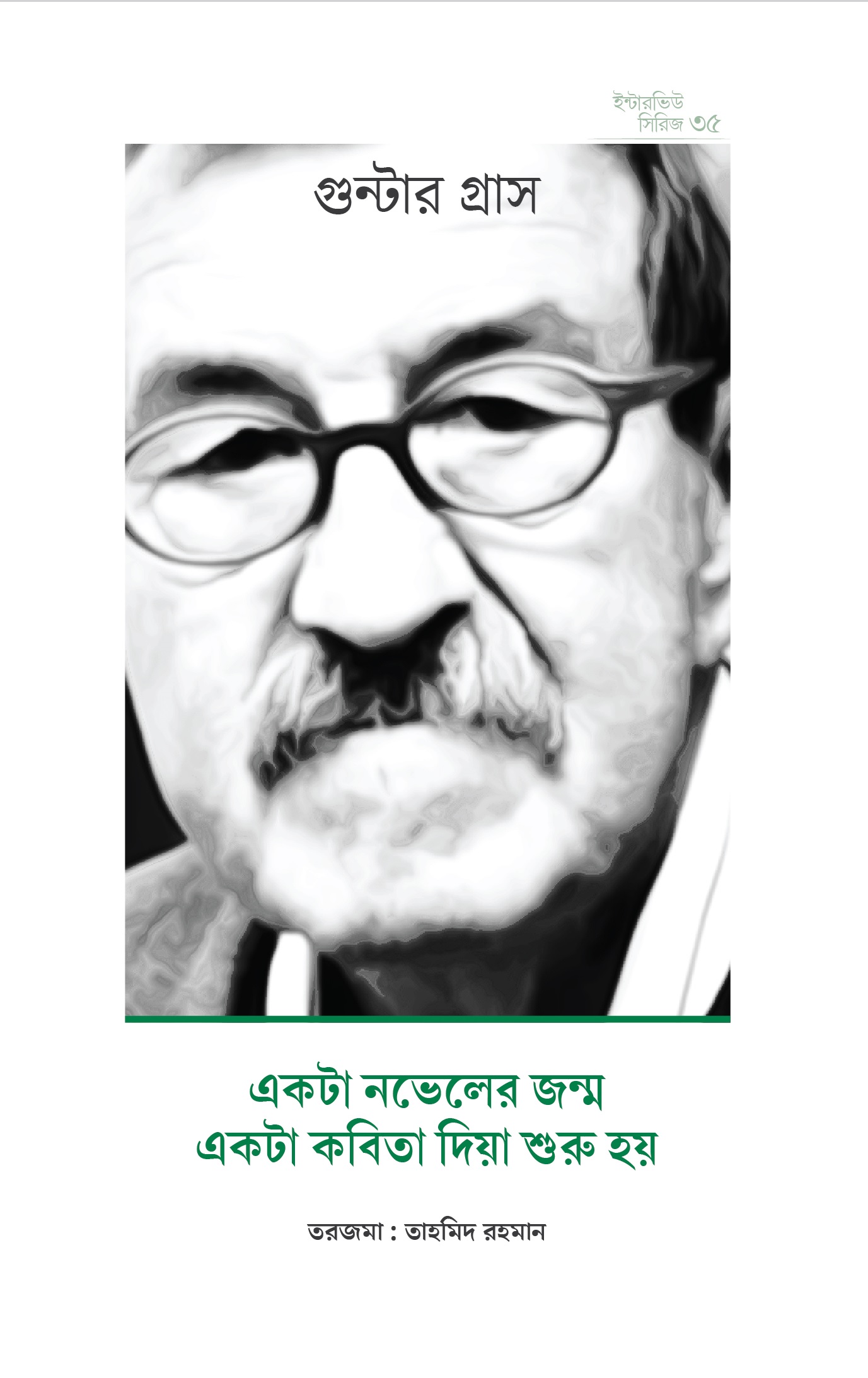

একটা নভেলের জন্ম একটা কবিতা দিয়া শুরু হয় – গুন্টার গ্রাস

এই ইন্টারভিউটা যখন আমি অনুবাদ করতে বসি তখন গুন্টার গ্রাস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বিসিএস প্রিলিমিনারি পর্যন্ত। দ্য টিন ড্রাম বইয়ের লেখক কে? গুন্টার গ্রাস। এরপর আর কোনো কিছু না জেনেই যখন বইটা পড়া শুরু করলাম, প্রথম চাপ্টারে পুলিশের ধাওয়া থেকে পালাইতে আর্সোনিস্ট কালিয়াইচেক যখন আনা ব্রনস্কির স্কার্টের নিচে আশ্রয় নিলো, তখন অদ্ভুত আনন্দে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগলো, গ্রাস কি মার্কেজ পড়ে এ জিনিস লেখতে বসছিলো? প্যারাগ্রাফসম সেন্টেন্স, এবজার্ড হিউমার, ফুলানো ফাঁপানো লিরিকাল প্রোজ, সঙ্গে সকল ট্যাবুকে তাচ্ছিল্য করা একটা ইঁচড়ে পাকা হাসি। দ্য টিন ড্রাম পড়ে যে আমার মার্কেজের কথা মনে পড়ে গেছে তার কারণ ম্যাজিক রিয়ালিজম না। গ্রাসকে যে ‘ইউরোপিয়ান ম্যাজিক রিয়ালিজম’-এর এক প্রধান হোতা হিসাবে সাব্যস্ত করা হয় তা জানতে আমার আরো সময় লেগে গেছে। (বাই দ্য ওয়ে মার্কেজ মার্কেজ হওয়ার আগে গ্রাস গ্রাস হয়ে গেছেন। দ্য টিন ড্রাম এর প্রকাশকাল ১৯৫৯-এ, সলিটিউড ১৯৬৭-এ।) স্কার্টের নিচে ঢুকে পড়ার ঘটনাকে যে আমি ‘মার্কেজ’ বলে আইডেন্টিফাই করছি তার কারণ ছিলো একে অতীত বর্ণনার এক বিশেষ টেকনিক হিসাবে দেখা, যে টেকনিক অতীতকে মহিমান্বিতভাবে বর্ণনা করার যে চল আছে তাকে ইউনিকভাবে ডাইভার্ট করতে পারছে, যে ধরণের ন্যারেটিভ আমরা দেখতে পাই রুশদি ও বুলগাকভে।

এদের মধ্যে আমরা যা কমন পাই তা হলো, ‘অফিশিয়াল হিস্টোরি’ বা জনরা হিসাবেই ‘হিস্টোরি’র এক ধরণের প্যারোডি তৈরি করা, যেই প্যারোডি ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন বিষয়গুলি নিয়া কোনো রাখ ঢাক ছাড়াই কথা বলতে পারে। গ্রাস তার এই ইন্টারভিউতে জানাচ্ছেন, পোস্ট-ওয়ার জার্মান সোসাইটিতে নাৎসি পিরিয়ড নিয়া আলাপ করা এক ধরণের ট্যাবু ছিলো, যে ট্যাবু পরবর্তীতে নানা ধরণের ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দিছে। (এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাহিত্য ও সেগুলা যেধরণের একপাক্ষিক ও সীমিত এক্সপেরিয়েন্স অফার করে তার কথা চিন্তা করতে পারি।) যুদ্ধের পর গ্রুপ-৪৭ নামে রাইটার ক্রিটিকদের যে গ্রুপ তৈরি হয়, এবং গ্রাস যে গ্রুপের অংশ ছিলেন, তাদের প্রধান কাজ ছিলো এমন সাহিত্য ভাষা উদ্ভাবন করা যা ওই ট্যাবুকে ভাঙতে পারে। এভাবে চিন্তা করলে গ্রাসের সাহিত্যকে এক ধরণের ‘অথেনটিক এক্সপেরিয়েন্স’ বা ‘কলম তুলে নেওয়া’ ধরণের সাহিত্য হিসাবেও দেখা যাইতে পারে। গ্রাসের যাপিত জীবন রিডারকে সে ধরণের এক রিডিং-এ যাওয়ার দিকেই প্ররোচিত করে। ভার্সাই চুক্তির ক্ষত বহন করা জার্মানিতে বড় হওয়া, টিএনএইজ থাকতে নাৎসিদের প্রতি সমর্থন, জার্মান আর্মিতে সার্ভ করা, যুদ্ধের পর ডুসেলডর্ফ ও বার্লিনে স্কাল্পটিং ও পেইন্টিং শেখা, ষাটের দশকে সোশাল ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে ক্যাম্পেইন করা, এনভাইরনমেন্টাল ইস্যু নিয়া তার কর্নসার্ন, সত্তুর ও আশির দশকে ইন্ডিয়া ট্রাভেল, জার্মান রি-ইউনিফিকেশনের বিরোধিতা — এসব বায়োগ্রাফিকাল ডিটেইল তার কাজে কেবল পার্সোনাল ইন্টেগ্রিটি যুক্ত করে তা না, ব্যক্তিকে সমষ্টির সঙ্গেও একাকার করে দেয়। গ্রাসকে মার্কেজের সঙ্গে তুলনা করার আরেকটা সুবিধা হলো, শুধু সাহিত্যিক হিসাবেই না, যার যার জমিনে তারা যে কালচারাল আইকনে পরিণত হইছেন, তাও মাথায় রাখা।

কিন্তু কেবল বায়োগ্রাফি ও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মকান্ড নির্ভর ইন্টারপ্রিটেশন সমস্যাজনক হতে পারে। প্রথমত এইটা ইন্টারপ্রিটেশনের স্কোপকে কেবল একধরণের ‘বাস্তবিকতা’র মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলতে পারে, দ্বিতীয়ত এরকম ইন্টারপ্রিটেশন গ্রাসের কাজকে তার রাজনৈতিক পজিশন, সোশাল এক্টিভিজম এবং তিনি যে পাবলিক পারসোনা তৈরি করছেন শুধু তার জাস্টিফিকেশনে ব্যবহার করতে পারে। এ ধরণের সীমাবদ্ধতা উতরানোর একটা উপায় হলো, আর্টকে সব কিছুর উপরে একটা ‘এস্থেটিক কনস্ট্রাক্ট’ হিসাবে দেখা। ইন্টারভিউতে গ্রাস তার এস্থেটিক কনসার্নের কথা নানান ভাবে জানান দিচ্ছেন। ফিকশনে ‘মিথ্যা’ বলার গুরুত্ব, তার প্রথম দিককার বইগুলাকে তার একটা বিশেষ ‘পলিটিকাল’ ফেইজের প্রোডাক্ট হিসাবে দেখা, ফিকশন-ননফিকশন ক্যাটাগরিগুলার সাথে তার সম্পর্ক, নভেলকে জনরা হিসাবে কিভাবে দেখেন, তার কোন কোন নভেলে ফরমাল ইনোভেশন আছে, কোনগুলা ফর্মের দিক দিয়া পিউর, ড্রয়িং কিভাবে তার রাইটিংকে সাপ্লিমেন্ট করে, প্রোজ কবিতা ও ড্রয়িং কিভাবে তার লেখায় সম-অধিকার পায় বা আদও পায় কী না, যে মিশ্র সময়কালকে উনি Vergegenkunft বলেন তা কিভাবে নতুন পার্সপেক্টিভ তৈরি করতেছে, এনথ্রোপসেন্ট্রিক ন্যারেটিভ থেকে বের হয়ে বইয়ের কেন্দ্রে প্রানীদের রাখা, কিংবা কোন জার্মান ট্র্যাডিশন ও অন্যান্য লিটারেরি সোর্স গ্রাসকে আকৃতি দিছে ইত্যাদি সব কিছুই এ ধরণের এস্থেটিক কনসার্নের বিষয়বস্তু। আল্টিমেটলি ইন্টারপ্রিটেশনের গুরুত্বটা এখানে সবার উপরে থাকতেছে টেক্সটের উপর। Continue reading