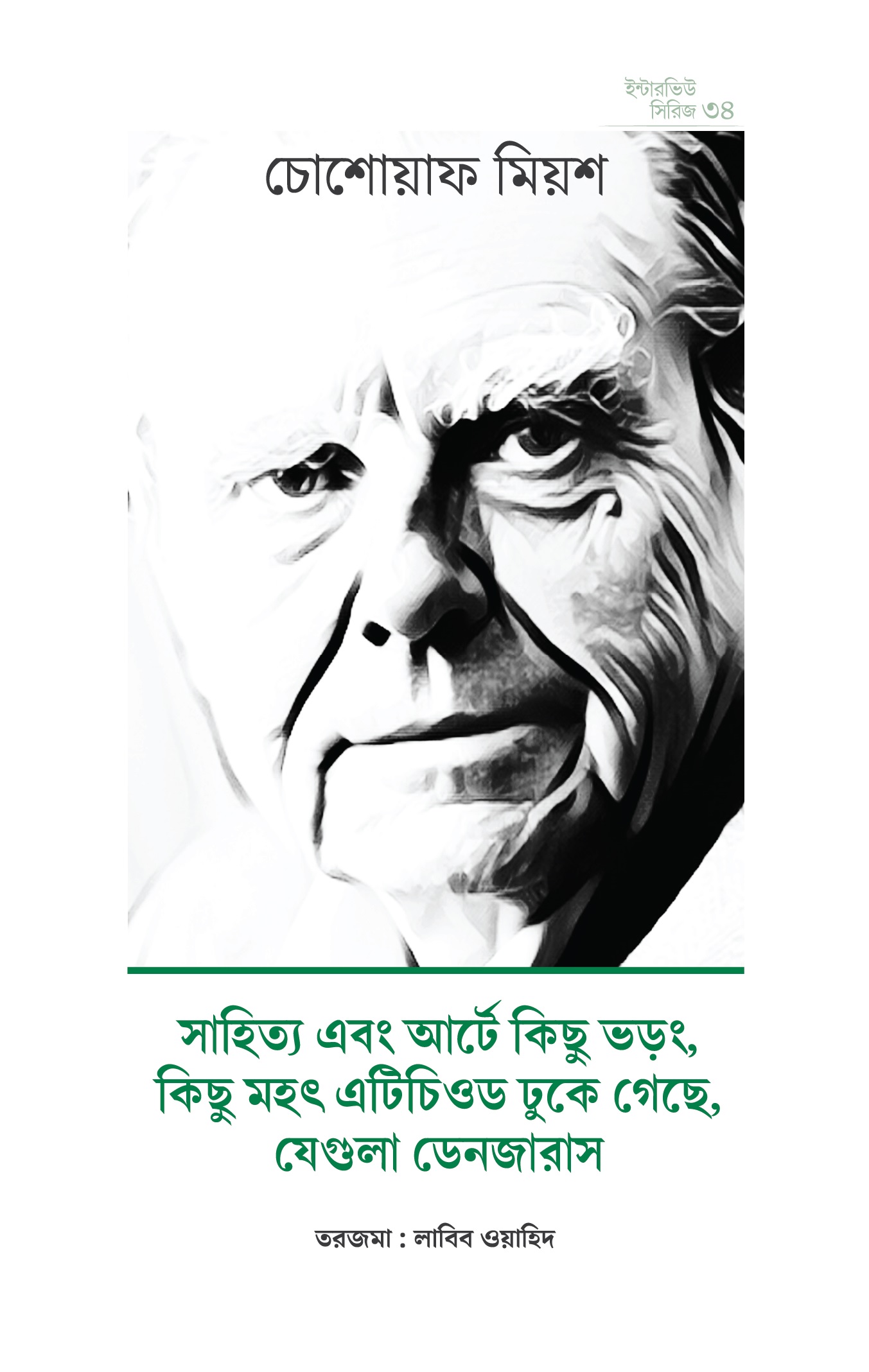

সাহিত্য এবং আর্টে কিছু ভড়ং, কিছু মহৎ এটিচিওড ঢুকে গেছে, যেগুলা ডেনজারাস – চেসোয়াফ মিয়শ

চেসোয়াফ মিয়শের ইন্টারভিউ তরজমা করবার ইচ্ছা আমার হইছিলো মেইনলি এই কারনে যে, কবি হিশাবে উনি একজন ইন্টারেস্টিং কেইস। তার জীবন এবং আইডেন্টিটি নানারকম কন্ট্রাডিকশন ও কনফ্লিক্টে ভরা। আর এই সমস্ত কনট্রাডিকশনের ফলে, এবং একটা নিদৃষ্ট আইডেন্টিটির অভাবে, উনি একভাবে রিলেট করতে পারছেন মডার্ন এইজে মানুশের ওভারঅল সিচুয়েশনের সাথেই। এই সমস্ত কনট্রাডিকশন এবং নিদৃষ্ট একটা পজিশনে দাড়াইতে না পারা, নিদৃষ্ট একটা পলিটিকাল পজিশনের ওপর ফেইথ রাখতে না পারা – এইগুলা ওনারে নিয়ে গেছে “দা রিয়েল” এর খোজে। যাকে আপনি খোদাও বলতে পারেন। এবং মিয়শ’কে আপনি মডার্ন এইজের লালন ফকিরও বলতে পারেন। লালন ফকিরও যেমন হিন্দু বা মুসলিম বা জাতপাতের কোনো আইডেন্টিটির ওপরেই নিজেকে বসাইতে পারেন নাই, বরং ট্রান্সেন্ড করছেন সবকিছুর মধ্যে, “দা রিয়েল” এর খোঁজ করছেন, বুঝতে পারছেন যে বাড়ির পাশের আরশি নগরেই সে থাকে, কিন্তু একদিনও তারে দেখতে পান না, মিয়শ-ও তার জীবনে লিথুয়েনিয়ান, পোলিশ, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান, ইস্ট ইয়োরোপিয়ান, ওয়েস্টার্ন, কমিউনিস্ট, লিবারেল কোনোটাই পুরাপুরি হইতে পারেন নাই, আর তিনিও একজন মিস্টিক সাধুর মতো এক ধরনের স্পিরিচুয়ালিটির খোঁজ করছেন, “সায়েন্টিফিক মোড অফ থিংকিং”-কে অপছন্দ করছেন, কবিতাকে মনে করছেন রিয়েলিটি’কে এক্সপ্রেস করার মিডিয়াম – যেটা করার জন্য তিনি ইস্ট এবং ওয়েস্ট এ দুই দুনিয়ার কবিতা থেকেই এলিমেন্ট নিছেন, এবং একইসাথে ইন্ডিভিজুয়াল হইতে চাইছেন আর ইন্ডিভিজুয়ালিটি’কে ডিমিন-ও করতে চাইছেন, এবং নানাভাবে পেসিমিজমের সাথে ডিল করে গেছেন, আর শেষমেশ উনিও বাড়ির পাশের আরশি নগরের পড়শী’কে কখনো দেখতে পান নাই।

চেসোয়াফ মিয়শের জন্ম ১৯১১ সালের লিথুয়েনিয়া’য়, যেটা তখন ছিলো রাশিয়ান এম্পায়ারের আন্ডারে। কিন্তু এথনিকালি তারা লিথুয়েনিয়ান-ও ছিলেন না। তারা ছিলেন পোলিশ, এবং পোলিশ ভাষায় কথা বলতেন। ছোটবেলা থেকে দাদার লাইব্রেরি থেকে বই পড়তে পড়তে তার ইমাজিনেশন তৈরি হয়। বর্তমান লিথুয়েনিয়ার রাজধানী ভিলনিয়াস তখন একটা প্রোভিনশিয়াল টাউন, এবং এখানে নানা জাতি, নানা ভাষা, খ্রিষ্টিয়ানিটির নানা শাখার মধ্যে উনি বড় হইছেন, পড়ালেখা করছেন। উনি একইসাথে ফেসিনেটেড হইছেন ডারউইনের থিওরি দিয়ে, আবার উনি ক্যাথলিসিজম’কেও আপন করে নিছেন। আর, আরো পরে যখন আইনস্টাইন তার থিওরি অফ রিলেটিভিটি পেশ করেন, তখন মিয়শ আপ্লুত হন এই ভেবে যে এর মধ্যে দিয়ে সায়েন্স আর স্পিরিচুয়ালিটির একটা কমন গ্রাউন্ড তৈরি হবে।

একটা পর্যায়ে রাশিয়াতে বিপ্লবের মাধ্যমে জারের পতন হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন জন্ম লাভ করে। এরপর নানা কনফ্লিক্টের পরিপ্রেক্ষিতে এক পর্যায়ে ভিলনিয়াস ছেড়ে মিয়শ’কে পোল্যান্ডের ওয়ারস’তে [Warsaw] পালায়ে আসতে হয়, যেটা তখন নাৎজি’দের দখলে। ওখানে উনি যোগ দেন সোশালিস্ট রেজিস্টেন্সে। আর, যুদ্ধের পর উনি পোলিশ কমিউনিস্ট রেজিমের কালচারাল এটাচে হিশাবে কাজ করেন। এই সময় ওনার ভেতরে নিজের সাথে নিজের যে বাহাশ চলতেছিলো, সেটা টের পাওয়া যায় ওনার বিখ্যাত নন-ফিকশন বই “দা ক্যাপটিভ মাইন্ড”-এ। একইসাথে কবিতার বইও বের হইতে থাকে ওনার।

একটা পর্যায়ে উনি পোলিশ কমিউনিস্ট রেজিমের সাথে সম্পর্ক ভেঙে প্যারিসে চলে আসেন। আর এখানে উনি এমন এক সাহিত্যিক-দার্শনিক-ইন্টেলেকচুয়াল সিন্ডিকেটের মুখোমুখি হন, যারা কমিউনিজমের প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছেন। কমিউনিজম’কে ত্যাগ করে আসা লোক হিশাবে ওখানে ওনার পজিশন বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। জীবন ভর এইরকম নানা কনফ্লিক্টেই উনি কাটাইছেন। আর আমেরিকায় চলে যাবার পর এবং ওখানে ইউনিভার্সিটি’র টিচার হিশাবে জীবন শুরু করার পর ওনার যেই কনফ্লিক্ট বড় হয়ে দেখা দেয় সেটা হইতেছে উনি তো পোলিশ ভাষার কবি। পোলিশ ভাষার খুবেকটা পাঠক আমেরিকায় ছিলো না। আর পোল্যান্ডে ওনার বই ছিলো নিষিদ্ধ। চোরাই পথে যাইতো বটে, কিন্তু পাঠকের সাথে ইন্টারেকশনের কোনো উপায় ছিলো না।

বিশ শতকের যাবতীয় মিলিটারি কনফ্লিক্ট এবং ফিলোসফিকাল কনফ্লিক্ট ওনার জীবনের বাস্তবতা’কে শেইপ করছে, আর উনি কবিতায় এইগুলাকে ডিল করছেন। পার্সোনাল ক্রাইসিস থেকে উপরে উঠে এক ধরনের হিউমেন এবং গ্লোবাল ক্রাইসিসের জায়গা থেকে লেখার চেষ্টা করছেন। এই ইন্টারভিউ থেকে কবিতা’কে উনি কিভাবে ডিফাইন করেন এবং কোন জিনিশ’টাকে কবিতার পারপাস মনে করেন – এইগুলার ভালো আইডিয়া পাওয়া যায়। কবিতা লেখার ব্যাপার’টাকে উনি স্পন্টেনিয়াস প্রোসেস মনে করেন নাই, বরং কবিকে চুজিং করতে হবে। কবির সব কথা, সব এক্সপেরিয়েন্স, সব ফিলিং, যা কিছু কবির কাছে ইন্টারেস্টিং – তার সবকিছুই যে রিডারের কাছেও ইন্টারেস্টিং হবে তা তো না। তবে মিয়শ এটাও মনে করেন নাই যে, শুধু রিডারের জন্যই কবিতা’টা লেখা হইতেছে। বরং মিয়শ বলেন যে, উনি একটা অল্টার ইগো’কে ভেবে তার জন্য লিখতেছেন। এবং উনি লিখতে চাইতেছেন যেটা “প্রোপার”, কিন্তু কাব্যিক। আর ওইটা খুব বেশি “রিয়েলিস্টিক” হবে না, তবে ওইটা হবে ট্রুথ, “দা রিয়েল”। Continue reading